De la culture dans vos vies sexuelles, avec les cinéastes français d’aujourd’hui

Les mots qui font deviner la chair : Eric Rohmer ou Luc Moullet, dans des styles très différents, ont intronisé ce procédé dans l’art cinématographique. Des années plus tard, toujours munis de références, d’intrépides réalisateurs se sont mis à creuser la question. Pour constituer un nouveau pan du cinéma français, toujours marginal aujourd’hui. Pourquoi, dans leurs films, la culture prélude-t-elle au sexe ? et pourquoi sommes-nous si compliqués ?

C’était en 1996. Arnaud Desplechin osait sortir Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle). Une explication de sa part nous enjoignait à couper en deux ce titre. C’était donc vrai : il s’agissait de « sa » vie sexuelle. A lui. Arnaud Desplechin. Présent à l’écran sous les traits de Paul Dédalus (Mathieu Amalric), professeur de philo bientôt trentenaire. Un film où on passait de « je suis venu chercher des intitulés de cours », puis de « j’ai lu un article de toi sur la logique, c’était génial, et je voulais te demander de diriger mon DEA », à « cette fille est dingue, elle porte une alliance à l’index, moi j’oserais pas sortir avec ». Où contre les « elle a un cul à se tuer, non ? », la phrase-rempart demeurait « T’aurais pas quelque chose de plus élevé ? une citation ? ». Et Sören Kirkegaard de prendre le relais. Dans Télérama, Vincent Rémy écrivait : « [les] hommes [y] justifient par le langage leurs manquements et leurs démissions ». On ajouterait qu’ils se servent d’abord de leur savoir pour s’envoyer quelques fleurs à eux-mêmes. Avant de constater, très vite, l’échec de leurs histoires.

Six ans plus tard, un autre cinéaste de sa génération, Jean-Paul Civeyrac, nous livrait Le Doux Amour des hommes. Un film d’« érotisme sacralisé», de « souffrance intime proférée» (Louis Guichard, article sur Fantômes, autre film de J.-P. Civeyrac, Télérama, 2002). Ou l’itinéraire de Raoul, jeune poète d’aujourd’hui, inspiré par Jean de Tinan, dandy décadent de la fin du XIXème siècle. Raoul qui couche avec toutes les femmes, mais n’en aime aucune. Et qui use d’un langage très écrit pour clamer, à l’avance, que rien n’ira. « J’avais maintenant pour Jeanne une immense reconnaissance tendre […] mais je n’espérais plus l’aimer, et j’avoue que c’était aussi délicieux que d’espérer».

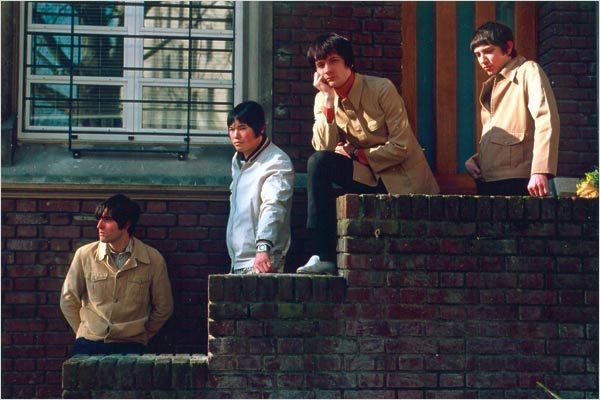

Comment des réalisateurs plus jeunes, qu’on apprécie beaucoup aujourd’hui, ont-ils pris en charge cette idée de culture préludant au sexe ? Avec légèreté. En apparence, du moins. Serge Bozon (auteur de La France et de Tip Top), choisit, dans son film Mods (2003), de traduire la difficulté de s’aimer par des chorégraphies. Effectuées sur de la musique des années 60. Amour, sexualité et culture musicale se mélangent. On essaye de se mettre au lit sur un morceau des Unrelated Segments, on parle de filles avec des gars coiffés comme les Beatles.. Tout cela dans un étrange pensionnat. Une mélancolie contagieuse suinte des images : celle qu’éprouvaient autrefois les « mods » du titre. Tentons un grand écart, et comparons Mods à 9 songs (M. Winterbottom, 2005). Un film qui raconte une année de la vie d’un couple, passionné de musique, et plongé au coeur d’une intense énergie. Où des images de concerts de la crème du rock indé actuel (Black Rebel Motorcycle Club, The Dandy Warhols…) se mêlent à du sexe extrême non simulé. L’énergie transmise peut apparaître lourde au spectateur. Et un peu répétitive. Si Mods, à l’inverse, entend traduire une déprime, il finit par faire rire.

Un film d’Emmanuel Mouret peut nous fournir également un exemple. Dans Un baiser, s’il vous plaît, les pièges amoureux ont comme appât des livres sur les compositeurs classiques. Et les gestes de tendresse sont pesés à l’aide des mathématiques. C’est qu’il y a deux récits en un. Et qu’un couple (Michaël Cohen et Julie Gayet) se trouve en pleine hésitation, du fait d’une histoire que la femme raconte. Celle d’un baiser, un tout petit baiser, qui sut transformer en amants deux amis (Virginie Ledoyen et Emmanuel Mouret). Un baiser que le film mythifie. Rationaliser une vie sexuelle, essayer de prévenir les conséquences fâcheuses, même les plus infimes. Ou répondre à tous les problèmes (pour mieux les fuir ?) par de la théorie. Tels sont les paris que certains personnages de cinéma se posent aujourd’hui. Preuve qu’une certaine frange du cinéma français réfléchit en profondeur, et sait aussi procurer du plaisir, si l’on accepte les styles en décalage…

Visuels : Mods © Shellac

Affiche de Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle)

Le Doux Amour des hommes © Magouric Distribution

![[Cannes 2021] Jour 9 : Farhadi et Baker en compétition, Audiard et Amalric en Cannes Première](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/670418/IMG_5873-222x150-c.jpg)