Sexe froid et clinique : ce qu’on n’a pas envie de voir au cinéma

De courageux réalisateurs ont pris le parti de se confronter à des thématiques sexuelles pas communes au cinéma. Pour obtenir un film réussi, une seule méthode : la distance. Plus ou moins clinique. Ne fuyez pas : certains, avec ce choix, ont voulu tourner des films drôles… Bon allez, restez. Et faites-vous votre idée.

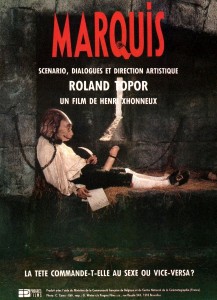

La misère sexuelle : un thème pas très réjouissant, et donc pas si traité que ça au cinéma. Sur ce sujet, un film assez fou a pourtant vu le jour en 1989. Son décor ? les prisons de la Révolution française. Excellente perspective, que peu d’entre vous ont étudiée en détails, sans doute. Les auteurs de ce film ? les créateurs de… Téléchat. Non. Vous ne rêvez pas. En effet, pour éviter la complaisance, quelle meilleure technique à employer que les fameuses marionnettes à taille humaine qui ont marqué l’enfance de certains d’entre vous ?… Vous voulez toujours nous suivre ? Bon. Marquis met donc en scène un chien embastillé, dans une prison dirigée par un coq. Notre chien est courtisé par son geôlier, un rat, mais se prend d’affection pour une jeune vache du nom de Justine, emprisonnée après avoir été violée par le Roi de France. Justine, folle des écrits érotiques de notre chien, qui répond au nom de Marquis… Vous voyez la référence ? Dans cette histoire s’invite un dernier personnage : Colin. Le propre sexe de Marquis, doté d’un visage et de la parole… Dans cette prison de la Révolution, le sexe est la denrée la plus dure à obtenir, et rend tout le monde malade. Du fait du parti-pris, qui ne permet pas de s’identifier, la peinture des actes atteint au clinique. Et le film rend perceptible, sans le souligner, le tragique de la situation, et pourra à ce titre en faire rire certains. L’équilibre qu’il tient entre fait historique, noirceur, réussite esthétique, humour, illustration des idées du Marquis de Sade et non-complaisance constitue tout son intérêt. Un « bébête show révolutionnaire » à voir.

La misère sexuelle : un thème pas très réjouissant, et donc pas si traité que ça au cinéma. Sur ce sujet, un film assez fou a pourtant vu le jour en 1989. Son décor ? les prisons de la Révolution française. Excellente perspective, que peu d’entre vous ont étudiée en détails, sans doute. Les auteurs de ce film ? les créateurs de… Téléchat. Non. Vous ne rêvez pas. En effet, pour éviter la complaisance, quelle meilleure technique à employer que les fameuses marionnettes à taille humaine qui ont marqué l’enfance de certains d’entre vous ?… Vous voulez toujours nous suivre ? Bon. Marquis met donc en scène un chien embastillé, dans une prison dirigée par un coq. Notre chien est courtisé par son geôlier, un rat, mais se prend d’affection pour une jeune vache du nom de Justine, emprisonnée après avoir été violée par le Roi de France. Justine, folle des écrits érotiques de notre chien, qui répond au nom de Marquis… Vous voyez la référence ? Dans cette histoire s’invite un dernier personnage : Colin. Le propre sexe de Marquis, doté d’un visage et de la parole… Dans cette prison de la Révolution, le sexe est la denrée la plus dure à obtenir, et rend tout le monde malade. Du fait du parti-pris, qui ne permet pas de s’identifier, la peinture des actes atteint au clinique. Et le film rend perceptible, sans le souligner, le tragique de la situation, et pourra à ce titre en faire rire certains. L’équilibre qu’il tient entre fait historique, noirceur, réussite esthétique, humour, illustration des idées du Marquis de Sade et non-complaisance constitue tout son intérêt. Un « bébête show révolutionnaire » à voir.

Sur d’autres terres, le spécialiste américain du cinéma dérangeant, Todd Solondz, a apporté sa contribution à notre sujet. En 2005, dans Palindromes, il livrait un scénario tournant autour d’Aviva, fille de treize ans animée par une seule idée fixe : tomber enceinte. Là encore, le cinéaste opte pour un équilibre entre farce et horreur, obtenu par la distanciation. Le film est donc cocasse. Horriblement cocasse. Aviva atteint son but grâce au moins charismatique des ados de treize ans, doit se faire avorter par le plus repoussant de tous les médecins des coins reculés américains, est rendue infertile, s’enfuit de chez elle, tombe sur le plus inconstant de tous les routiers, puis est recueillie par la plus atroce de toutes les familles compatissantes, récupérant généreusement tous les cas désespérés pour en faire on ne sait quoi… Ne craignez rien : ces déboires n’arrivent pas à une seule actrice, mais à huit interprètes. Sept actrices et un acteur, qui endossent le rôle les uns après les autres. D’une part, là encore, impossible de s’identifier. D’autre part, les changements permettent une auscultation de chaque situation. Et, globalement, une radiographie pas reluisante de certains coins des Etats-Unis. Dans lesquels le sexe fait peur.

Tous les sujets, hélas, ne permettent pas qu’on en rigole. En 1997, la canadienne Lynne Stopkewich se prête à un exercice délicat : un film sur la nécrophilie. Aucunement malsain, juste objectif et artistique. Ses armes: une superbe actrice (Molly Parker) et un fil tendu entre style clinique et fulgurances discrètement esthétiques. Sandra, donc, aime la mort. Et travaille aux pompes funèbres. Un jour, elle rencontre Matt, bien vivant lui. Rien d’autre à avancer, en termes de scénario. L’observation fait le reste. Pas de sensationnalisme, pas de volonté de choquer, juste un portrait de femme pas ordinaire, dans un film qui ne cherche à saisir que son mystère à elle. Une œuvre au titre qui hante: Kissed. A voir sans crainte, si on en accepte le sujet.

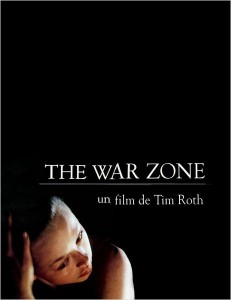

Allons plus avant, sur un terrain douloureux, à traiter avec précaution : la représentation de l’inceste. Sur ce sujet, l’acteur Tim Roth a su réaliser, en 2000, un film fort, à ne pas mettre devant tous les yeux: The War Zone. Cette fois-ci, plus de distanciation : vraiment un œil clinique, qui ne montre pas l’horreur à tout prix, qui ne s’attarde pas sur elle, qui la suggère. Sauf dans une longue scène. Pas de complaisance, mais de la souffrance communiquée. Un personnage de père atroce, interprété par Ray Winstone : une figure humaine, mais en aucun cas rendue proche. Vue par les yeux de son fils, Tom (Freddie Cunlife), prêt à tout pour mettre fin aux agissements qu’il a sur sa sœur (la courageuse Lara Belmont, que l’on voit se coiffer, ci-contre, sur l’angoissante affiche)… Preuve de la capacité clinique d’une caméra, capable de montrer l’horreur de façon adroite, pour faire, en définitive, réfléchir. Sans choquer à tout prix.

Allons plus avant, sur un terrain douloureux, à traiter avec précaution : la représentation de l’inceste. Sur ce sujet, l’acteur Tim Roth a su réaliser, en 2000, un film fort, à ne pas mettre devant tous les yeux: The War Zone. Cette fois-ci, plus de distanciation : vraiment un œil clinique, qui ne montre pas l’horreur à tout prix, qui ne s’attarde pas sur elle, qui la suggère. Sauf dans une longue scène. Pas de complaisance, mais de la souffrance communiquée. Un personnage de père atroce, interprété par Ray Winstone : une figure humaine, mais en aucun cas rendue proche. Vue par les yeux de son fils, Tom (Freddie Cunlife), prêt à tout pour mettre fin aux agissements qu’il a sur sa sœur (la courageuse Lara Belmont, que l’on voit se coiffer, ci-contre, sur l’angoissante affiche)… Preuve de la capacité clinique d’une caméra, capable de montrer l’horreur de façon adroite, pour faire, en définitive, réfléchir. Sans choquer à tout prix.

Marquis, un film réalisé par Henri Xhonneux, scénarisé par H. Xhonneux et Roland Topor, avec les voix de François Marthouret, Michel Robin, Vicky Messica… Sorti en 1989.

Palindromes, un film de Todd Solondz, avec Shayna Levine, Jennifer Jason Leigh, Sharon Wilkins, Ellen Barkin… Sorti en 2005.

Kissed, un film de Lynne Stopkewich, avec Molly Parker, Peter Outerbridge, Jay Brazeau. Sorti en 1998.

The War Zone, un film réalisé par Tim Roth, avec Freddie Cunlife, Lara Belmont, Ray Winstone, Tilda Swinton, Colin Farrell. Sorti en 2000.

Visuels : affiche du film Marquis / affiche du film The War Zone

Visuel Une : The War Zone © Film Four International

![[Critique] du film « Le Teckel » Attachante comédie triste de Todd Solondz](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/483027/leteckel-222x150-c.jpg)

![[Deauville 2016]”Le Teckel” l’humanité féroce et tendre par Todd Solondz](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/476476/affiche-teckel-222x150-c.jpg)

![[Compétition] « Chronic », lassante histoire sans espoir](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/388293/Cronic-222x150-c.jpg)