Norma brille dans le béton à Bruxelles

La production du Théâtre La Monnaie excelle par sa distribution, sa direction et une mise en scène brillante et signifiante quoique parfois un peu absconse.

Y a-t-il plus daté (et plus sujet à une caricature goscinienne) que l’univers originel de Norma avec sa communauté gauloise encerclée de Romains ? En 2021, seuls des irréductibles tenteront encore de s’accrocher à une imagerie qui peut virer vite à la caverne et aux toges et aux « braies ».

Pour éviter l’écueil, lors de la réflexion précurseur à sa mise en scène, le metteur en scène et artiste visuel, Christophe Coppens a cherché ce qui pouvait faire écho aujourd’hui à l’univers de Bellini, Romani (le librettiste) et Soumet (l’auteur de la pièce originelle).

L’idée retenue est loin d’être la plus mauvaise. À la base, la communauté gauloise dans laquelle évoluent tous les personnages, à l’exception de Pollione et Flavio, vit dans un monde fermé, régi par des règles internes strictes et interdit aux étrangers qui sont des ennemis ou apparaissent comme tels.

Transposer cette situation de nos jours, dans une semblable communauté clôturée, frileuse, xénophobe… extrémiste prend bien du sens en 2021, à une époque où des îles pour riches avec barbelés sont construites aux USA et où, en France, un Zemmour incarne brutalement la peur et le rejet de l’autre.

Cette colonie de « gaulois New Age » avec ses druides, qui évolue, derrière de hauts murs, dans un univers de béton où la nature a du mal à pénétrer, symbolise ainsi, sans peine, la posture des groupes de conservateurs hostile à toute société ouverte.

Pour autant, Coppens prend garde à ne pas tomber dans le réquisitoire et si antipathiques que soient les irréductibles, il les garde dans le camp de l’humanité ; on les retrouvera notamment au deuxième acte en train de préparer Noël et de jouer aux boules de neige.

Cette idée de départ une fois intégrée, la proposition est forte, lisible, parfaitement pertinente et ne manque pas de nous interpeller. Et chaque personnage y tient sa place à commencer par Norma, cette femme meneuse de brutes violentes, mais également tiraillée entre l’idéal dans lequel elle s’est enfermée et l’amour pour un « autre », un « étranger », un « intrus »…

Par ailleurs, subtile est la façon avec laquelle Coppens, avec une direction d’acteurs irréprochable, met en scène trois couples avec toute leur humanité et leurs sentiments, un homme – une femme, un homme – une autre femme et deux femmes. Norma, c’est aussi l’histoire simple d’une femme qui prend la place d’une autre dans le cœur d’un homme avec le cortège de souffrances qui s’ensuit et le metteur en scène ne l’oublie pas.

Ainsi, comme ils sont émouvants ces instants où, contre toute attente, c’est Norma qui vient se blottir dans les bras d’Adalgise comme si elle voulait par là même se nourrir à nouveau de l’innocence de la jeune fille qu’elle fut !

Cela étant, par moments, chez Coppens, la face plasticienne prend le dessus sur celle de metteur en scène et alors, avouons-le… il nous perd un peu.

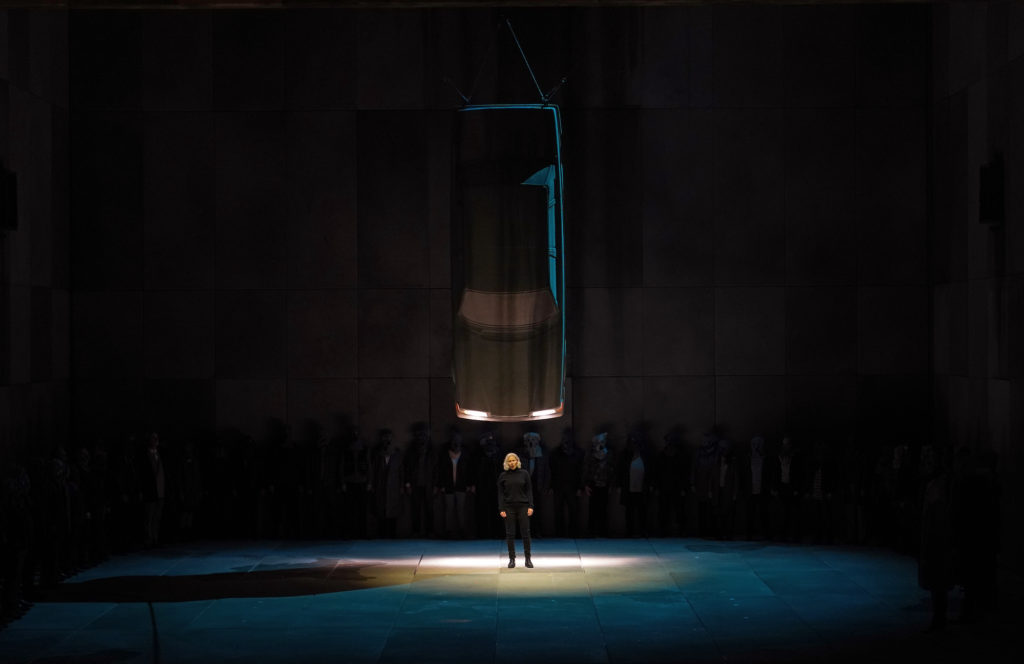

Son obsession de la chose automobile comme de ce qui représente le mouvement (après Tristan à Aix et Faust à Paris, les transports en commun sont à la mode en ce moment) peut laisser perplexe, d’autant que les explications qui figurent dans le programme de La Monnaie (la voiture ectoplasme comme bulle d’émotions) ne nous éclairent guère.

Mais puisque le spectacle remplit son office, plutôt que de chercher à creuser les idées de Coppens, l’on préfère savourer les images spectaculaires que l’utilisation de la voiture produit sur scène : voiture accidentée, coccinelle enneigée, personnages sous les feux des phares, menacés d’écrasement par une tonne de ferraille ou réfugiés dans un étrange vaisseau constitué de carcasses, véhicule émergeant de l’élément liquide telle une pièce archéologique d’un autre temps…

On oscille ainsi, comme cela arrive avec d’autres artistes qui ont fait évoluer leur langage artistique premier, pour arriver à la mise en scène d’opéra (Viola, Castellucci par exemple, mais l’on pense aussi à Kratzer dont l’univers est proche) entre une transposition pleine de sens et une illustration visuelle qui s’y parasite.

Cela fonctionne, cela est fort et c’est l’essentiel. L’on regrettera seulement le moment où la mise en scène ira vraiment à l’encontre du chant lorsque, pourtant vocalement parfaitement accordés, Adalgise et Pollione se retrouvent enfermés dans une voiture, handicapant la projection des voix et les obligeant ainsi à des contorsions physiques pour faire face au public.

Pour avancer dans les directions radicales proposées par Coppens, il fallait des acteurs prêts à incarner les personnages, à épouser le langage, à se soumettre à cet univers froid et violent de béton et de ferraille.

Ils sont tous formidablement investis et en phase. Engoncés dans des parkas inélégantes, Michel Pertusi, le père, Norma, la gourou, Adalagisa, Clotilde, les membres de la communauté protégés par des brutes prêtes à cogner et Pollione et Flavio, les intrus, habitent cette histoire, la rendent parfaitement crédible, nous inquiètent sans nous émouvoir. Et c’est normal, car, dans Norma, l’émotion ne nait pas des personnages – aucun n’inspirant une empathie particulière. Dans Norma, l’émotion nait fondamentalement de la perfection de la musique et du chant.

Le chant est porté par une équipe exceptionnelle.

Équipe, car l’on est d’emblée frappé par l’homogénéité de la distribution, Pertusi donnant le ton suivi de Scala avec son air conquérant puis Norma et Casta Diva et enfin, Adalgise qui s’accorde comme une sœur à la précédente. Dans ces quatuors belcantistes, il arrive que l’on ait, dans certaines productions, un déséquilibre naturel ; dans Norma, cela peut être de privilégier la prêtresse aux autres protagonistes et de faire de ses acolytes des personnages secondaires. Ce n’est jamais le cas ici ! Tous sont importants, tous nous racontent l’histoire commune, tous sont bons.

Dans l’ordre d’apparition donc, Michele Pertusi s’impose immédiatement ; chevelure blonde à la Geert Wilders (le leader du PPV néerlandais), la voix est la fois sombre et agile, l’Italien est évidemment parfait et clair ; la véhémence est au rendez-vous.

Le personnage disparaissant ensuite pour une bonne partie de l’opéra, le rôle étant difficile à incarner, il revient dans la dernière partie et l’on apprécie cette voix riche de morbidezza toute italienne qui caractérise le chanteur.

Avec Enea Scala, un Pollione est né.

L’arrivée d’Enea Scala produit un effet similaire à ce qu’il faisait dans Armide à Marseille où il semblait réinventer le rôle de Rinaldo.

De souvenir, on peine à rapprocher son Pollione d’une référence connue. À la fois héroïque et fondamentalement belcantiste, le personnage est viril, volontaire, voire exalté ; le chant est forte mais les variations sont bien la marque d’un chanteur rompu à Bellini ; le medium est de bronze, les aigus puissants et le dernier de son air sera longuement tenu. En résumé, l’artiste redonne ce soir de la personnalité au Romain, de la noblesse et de l’humanité. Lorsque plus tard, il tombe de son piédestal de macho, au moment de souffrir puis de mourir, il sera totalement, en phase avec la Norma, elle aussi devenue femme après avoir été prêtresse insensible.

Par cette prise de possession réussie du rôle, Scala s’impose aujourd’hui comme un nouveau Pollione de référence.

Norma et Adalgise, sœurs émouvantes.

Elle, Norma, c’est une Sally Matthews, souveraine de bout en bout, qui apporte d’emblée une douce dureté (ou l’inverse) de son timbre riche à un ample Casta Diva. De toute la représentation, ce n’est peut-être que dans la cabalette qui suit qu’elle atteindra ses limites avec des variations peu naturelles et parfois un peu agressives. Qu’importe !, car ce passage est atypique dans le parcours. Le personnage évolue et la voix avec ; les duos avec Adalgise, dans un bar glauque puis dans un train, les montrent sœurs, celui avec Pollione à la toute fin éclaire, d’un équilibre instable, la relation de ce couple maudit. Qu’il est beau cet instant où, au moment de la révélation, Pollione colore son « Non lo dir ! » (Ne le dis pas !) et que Norma ose un « Son io ! » (C’est moi !) très long et pourtant incroyablement naturel.

Matthews s’avère être une belle et grande Norma. Et lorsqu’à la fin du IIe acte, elle reste comme seule face à la remarquable musique de Bellini, lorsqu’elle s’appuie sur ses graves et que cette mélodie lancinante sort de la fosse, elle réaffirme crânement que Norma est l’un des plus sublimes opéras.

Matthews est parfaitement en phase avec la superbe et émouvante Adalgise de Raffaela Lupinacci dont la voix est tout aussi chaude, peut-être même plus ample fait apparaître un léger déséquilibre entre la jeune femme à la voix plus brute et son aînée, plus subtile, car plus complexe, partagée entre devoir et amour. Chez la mezzo, les aigus sont libres et percutants, jamais forcés et elle ne les économise pas. Forte de ses qualités vocales, placée elle aussi par Coppens dans un rôle plus intéressant qu’à l’accoutumée, elle s’en empare avec une magnifique portée scénique.

Le chœur du Théâtre de La Monnaie, bien que masqué, est admirable de bout en bout. Mis plus en avant que d’habitude, par une mise en scène qui valorise ce peuple frileux, il fait masse avec ampleur, mais précision, d’autant que le Chef sait trouver le parfait équilibre entre lui et les solistes. Dans leurs petits rôles, Cristina Malis (Clotilde) et Loïc Félix (Flavio) complètent ce tableau d’excellence.

Dans la fosse, dès les premières minutes, Sesto Quatrini met en évidence le travail considérable qu’il a réalisé à la tête de l’orchestre de La Monnaie pour se saisir de Norma, chef d’œuvre du bel canto.

Partant de la partition dans sa version intégrale (sans tenir compte de la dernière édition critique), il propose une lecture globale, un récit qui se déroule, des acteurs qui vivent, des couleurs qui évoluent au fil du temps.

Alors qu’une bande de néo-nazis frappent et brûlent sur scène, la représentation débute par une ouverture survoltée. La tension ensuite jamais ne déclinera. Remplissant parfaitement sa fonction de liant entre musique et jeu, Quatrini joue de tous les contrastes qui s’accordent à la vision du metteur en scène, tout en étant, en permanence en phase avec ses chanteurs dont les moyens autorisent à ne jamais baisser la garde.

Dans le trio final du premier acte, il ose des fulgurances qui se traduisent par une tension enivrante. À d’autres moments, toujours tonique, il fait émerger de superbes solos de cordes tel ce violoncelle au début de l’acte II, à d’autres encore il oscille entre accélérations et ralentissements rappelant les richesses d’un rythme tout belcantiste.

Les trois acteurs qui ont engendré ce travail remarquable (le metteur en scène, le chef, les chanteurs) l’ont fait dans une symbiose parfaite et une fois encore, le théâtre de La Monnaie démontre son professionnalisme et élabore un résultat qui surprend par sa puissance, réussissant ainsi à enrichir l’histoire de Norma, chef d’œuvre intemporel, tout en imposant une production qui, ainsi, a tous les éléments pour devenir une véritable future référence.

© Karl Forster