“Pelléas et Mélisande”, de Julie Duclos : le quotidien sans le tragique

La metteuse en scène souhaitait rendre compte du “tragique quotidien” cher à l’auteur belge par le recours aux dispositifs du théâtre contemporain, jeux sonores et tulle. Un choix contestable quand on sait que cette expression s’applique davantage à des pièces comme L’Intruse ou Les Aveugles qu’à la féerie de Pelléas et Mélisande.

Admettons néanmoins le pari. Le quotidien fait irruption dès le premier écran, qui ouvre le spectacle, et qui présente un Golaud – Vincent Dissez – aux allures de chasseur moderne. Une scène un peu longue qui fait craindre que l’ensemble ne soit à saisir que sur écrans.

Enfin, l’écran disparaît, pour laisser place à un intérieur bourgeois aux moulures haussmanniennes sur deux étages. Des moulures blanches à l’étage supérieur, bleu pétrole à l’intérieur, pour une opposition entre l’ancien et le moderne (le haut est le domaine d’Arkël), entre l’officiel et l’intime, le bas étant le lieu de la chambre à coucher. L’étage inférieur coulisse jusqu’à l’avant-scène pour permettre au public de partager au plus près cette intimité.

Pour autant, la profusion de ces dispositifs sonne plutôt comme des “trucs” que comme une réelle réflexion sur l’esthétique de la pièce. L’usage des tulles-écrans (sur les meubles ou en avant-scène) était censé rendre “visible l’invisible”, suivant les souhaits de Maeterlinck et, partant, à faire surgir le merveilleux dans un univers “réaliste”. Il a plutôt tendance, au contraire, à rendre l’histoire banale, triviale, dépourvue de la poésie du texte originel. Quant à la catastrophe finale, bien qu’annoncée, elle ne fait suite à aucune tension dramatique et, par là même, tombe à plat.

Quant à la difficulté de communication entre les êtres (chez Maetrelinck, ce qui s’énonce émerge entre les mots et hors les êtres), elle est mal saisie : chez Duclos les personnages sont empêchés, gauches, perdus, souvent embarrassés. La répétition des signifiants, centrale dans le texte, est mal rendue. Lorsque Mélisande répète “Tant mieux, tant mieux, tant mieux”, on s’attend à une répétition à chaque fois différente, à chaque fois un peu plus désespérée. Or, ici, elle répète l’expression avec le même ton et sans pause, annulant les possibles de la variation.

Notons toutefois la beauté de certaines scènes – on pourrait presque dire, avec une incursion dans le langage cinématographique, “certains plans” – grâce à la création lumière de Mathilde Chamoux, qui joue avec brio de l’obscurité et du découpage des ombres. Enfin, Philippe Duclos, grave et narquois tout à la fois, emporte le spectateur. Quel dommage qu’il n’ait pas eu un rôle plus important !

David Rofé-Sarfati et Julia Wahl

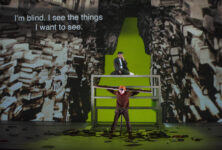

Visuel : affiche du spectacle