Music-hall et accordéon dans le théâtre contemporain : chanter l’interdit et le temps assassin

Le théâtre contemporain réfléchit. Lorsqu’il met music-hall et accordéon sur scène, il ne faut pas s’attendre à de la gaieté. Quoique : si les artistes, bien souvent, se servent d’eux pour peindre une souffrance, ils cherchent également à redonner de la joie aux spectateurs… Coup d’œil sur des valses et des paillettes nostalgiques, mais pas passéistes.

Le music-hall est léger. Lorsque les auteurs-metteurs en scène s’y frottent, c’est pour parler, sous les paillettes, de ce qui les angoisse. Dans les années 80-90, le spécialiste du théâtre forain dépressif fut Jean-Luc Lagarce. L’une de ses plus célèbres pièces, qu’il créa en 1989, a pour titre Music-hall. On y voit une artiste, et ses deux boys, raconter leur vie. Les routes. Les salles de plus en plus petites. Les spectateurs de moins en moins présents. Les sièges ignifugés. Tout un arsenal poussiéreux. Mais cette poussière scintille. Sous la peinture d’un art vieillissant, c’était le frisson d’être sur scène que Jean-Luc Lagarce voulait célébrer. Celui que le temps vient, tôt ou tard, rendre impossible. Car d’autre part, ce temps sonna bien souvent, chez notre dramaturge, comme un accordéon. Pas question de valser sur des vieux souvenirs, lorsque les notes de l’instrument résonnaient. Il s’agissait plutôt de mesurer les pertes que le passage des ans avait entraînées. Regardez le court-métrage Portrait pour vous en convaincre. L’accordéon comme révélateur d’un bilan à faire, perpétuellement. Et pas question de l’utiliser pour tricher… (pour voir le court-métrage Portrait, cliquez : http://www.theatre-video.net/video/Portrait )

Le music-hall est léger. Lorsque les auteurs-metteurs en scène s’y frottent, c’est pour parler, sous les paillettes, de ce qui les angoisse. Dans les années 80-90, le spécialiste du théâtre forain dépressif fut Jean-Luc Lagarce. L’une de ses plus célèbres pièces, qu’il créa en 1989, a pour titre Music-hall. On y voit une artiste, et ses deux boys, raconter leur vie. Les routes. Les salles de plus en plus petites. Les spectateurs de moins en moins présents. Les sièges ignifugés. Tout un arsenal poussiéreux. Mais cette poussière scintille. Sous la peinture d’un art vieillissant, c’était le frisson d’être sur scène que Jean-Luc Lagarce voulait célébrer. Celui que le temps vient, tôt ou tard, rendre impossible. Car d’autre part, ce temps sonna bien souvent, chez notre dramaturge, comme un accordéon. Pas question de valser sur des vieux souvenirs, lorsque les notes de l’instrument résonnaient. Il s’agissait plutôt de mesurer les pertes que le passage des ans avait entraînées. Regardez le court-métrage Portrait pour vous en convaincre. L’accordéon comme révélateur d’un bilan à faire, perpétuellement. Et pas question de l’utiliser pour tricher… (pour voir le court-métrage Portrait, cliquez : http://www.theatre-video.net/video/Portrait )

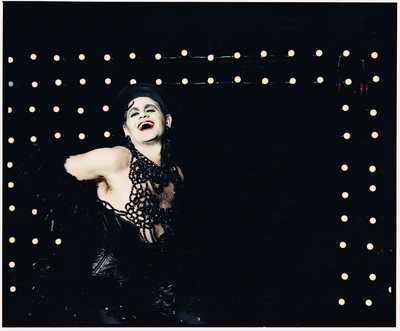

L’influence de Jean-Luc Lagarce se sent chez Olivier Py, qui fut comédien sous sa direction. Tréteaux et accordéon sont légion dans ses mises en scène. Et lorsqu’il convoque son double, l’artiste de music-hall Miss Knife, qu’il incarne en travesti, c’est pour parler lui aussi de la mort. Des amours qui font mal. De la scène, que l’on doit quitter un jour. En bon impatient, Olivier Py demande à Miss Knife de lui montrer son avenir. Mais ce double est aussi l’occasion, comme il le disait en 2012, au moment de sa tournée, d’avoir « un rapport au public plus léger, plus populaire ». Cette mise à distance par rapport à lui-même lui permet d’évoquer la gravité en chanson. De renoncer, le temps d’un soir, à l’urgence, qui caractérise ses autres spectacles. Lui qui aime essayer de réinventer le monde trouve dans le music-hall un répit : il y dit la dureté de la vie. Et redonne au public « de la joie dans la souffrance ».

Parfois, l’accordéon s’associe, sur scène, au français lui-même. C’est le cas, par exemple, chez Valère Novarina. Interrogé, en 1998, sur son Opérette imaginaire, que Claude Buchvald venait de mettre en scène, il soulignait l’un des buts de son écriture : faire émerger les « torrents étymologiques » contenus dans le français. Ce que certains comédiens, prenant leur temps avec les mots, arrivent très bien à faire. Et ce que Novarina lui-même entend « lorsqu[‘il] écoute Tino Rossi ». Le but étant que ses interprètes « jouent large », afin que le public atteigne « une zone de plaisir, de libération, de terreur » : la « zone érogène du langage ». Un spectacle de Valère Novarina doit faire prendre conscience que le langage peut être un plaisir comme un danger. Pour ce faire, l’accordéoniste Christian Paccoud s’invite entre les mots. En 2007, alors que le récital Eloge du réel était présenté au Festival d’Avignon, notre musicien déclarait que des chansons émaillaient les pièces de Novarina afin d’offrir aux interprètes « des fragments d’humains venus du populaire », et les aider à s’ancrer. Afin, également, que chaque spectateur puisse en emporter une dans sa tête, la fredonner pour lui, et toucher ces zones inexplorées du langage. L’accordéon comme révélateur des rythmes cachés de la langue, que chacun doit pouvoir connaître et maîtriser…

Si d’autres usent du music-hall afin d’enchanter un répertoire considéré comme démodé (Michel Fau, et ses chansons de variété des années 70), ou afin de mesurer le chemin parcouru dans les mœurs (Alfredo Arias, et ses interrogations sur la visibilité de la sexualité), n’oublions donc pas que ces formes anciennes et dites « populaires » peuvent se révéler plus mystérieuses qu’elles n’y paraissent. Car la nostalgie peut aisément se chanter. Devenir universelle. Vous jaillir au visage. Ou vous faire prendre conscience de la valeur de vos mots…

Visuel : Music-hall, de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Lambert Wilson. Photo : Fanny Ardant, encadrée par Eric Guérin et Francis Leplay. © theatre-video.net, 2009

Visuel Une : Olivier Py en Miss Knife © Pascal Gély