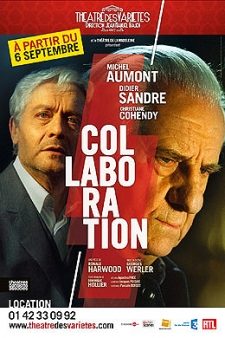

Collaboration au théâtre des Variétés, Strauss et Zweig : la vie pour l’art

« Collaboration » de Ronald Harwood (« A tort ou à raison » avec Michel Bouquet, « L’Habilleur » avec Laurent Terzieff sont ses dernières productions parisiennes) relate la rencontre entre Richard Strauss et Stefan Zweig dont les talents unis aboutirent à la création de « La Femme silencieuse ». La première de l’œuvre donnée à l’Opéra de Dresde en 1935, en pleine montée du nazisme, reçut un triomphe mais l’œuvre fut aussitôt interdite et retirée de l’affiche au motif que son librettiste était juif. Le compositeur du « Chevalier à la rose » est interprété par Michel Aumont tandis que Didier Sandre joue l’écrivain autrichien. Ces acteurs de haute volée sont dirigés par Georges Werler au Théâtre des Variétés.

Après « Arabella » (1933), le dernier opéra composé avec la complicité du dramaturge Hugo von Hofmannsthal, Strauss est à la recherche d’un nouveau librettiste. Il sollicite Zweig et dès leur première rencontre, l’admiration réciproque et l’amitié qui lient les deux artistes sont indéfectibles. Celles-ci donnent lieu à un échange d’amabilités un peu convenu et forcé au début ; mais à part cela, « Collaboration » est une pièce aussi instructive que passionnante. Non dénuée d’humour, elle aborde son sujet sérieusement et avec la gravité requise. Il y est question de la place qu’occupent l’art et la création dans une société bousculée par la perte des valeurs.

Le portrait qui est fait de Strauss est celui d’un homme volontaire, déterminé et tiraillé. Il a tenu une position complexe pendant la guerre. La représentation se clôt sur un homme affaibli, se justifiant devant une commission de dénazification. L’artiste a travaillé pour le Reich, a été nommé président de la Chambre musical par le Ministère de la propagande nazie mais il n’était pas antisémite et le contenu très clairement antinazi de sa lettre envoyée à Zweig et interceptée par la police en est la preuve. S’il a joué le jeu du pouvoir en place, c’est pour protéger sa belle-fille et ses petits enfants, juifs, au prix d’un deal ignoble, et pour la nécessité de poursuivre son œuvre musicale, la seule raison de vivre d’un idéaliste plus ou moins inconséquent. C’est ainsi que le campe Michel Aumont avec autorité et malignité, exprimant sa foi absolue en l’art au dessus de tout, y compris de la politique. Ainsi, il envisage sa musique comme une réponse au chaos. En face, Didier Sandre est un Zweig sensible, timide, hésitant au début, puis bouillonnant d’enthousiasme. Il est plus tourmenté, plus pessimiste et finit par se donner la mort.

La mise en scène de Georges Werler n’est pas révolutionnaire mais sert le propos efficacement. Il manque peut-être une brutalité, une nervosité plus nette mais il demeure que dans ces conversations incisives, la gravité, l’oppression et l’émotion adviennent. La finesse, la justesse sont les qualités premières d’une solide distribution qui comprend aussi Christiane Cohendy, dans le rôle de l’épouse de Strauss, femme protectrice et rassurante, Stéphanie Pasquet et Eric Verdun, très biens eux aussi.

Articles liés

One thought on “Collaboration au théâtre des Variétés, Strauss et Zweig : la vie pour l’art”

Commentaire(s)

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

I

Je suppose qu’il s’agit de la pièce que comptait monter Laurent Terzieff.