Exposition Bohèmes au Grand Palais : des Bohémiens à la vie de bohème

Bobos en tout genre, passez votre chemin : l’exposition Bohèmes s’arrête bien avant vous, en 1937. Il s’agit de remonter le temps jusqu’aux origines de la représentation des Bohémiens, pour tenter de comprendre dans un second temps le glissement qui s’opère de la figure du vagabond à celle de l’artiste-bohème. Un projet ambitieux, à la mise en scène théâtrale, qui parvient honorablement à éviter l’écueil du fourre-tout.

Les grands musées français semblent aujourd’hui se rapprocher de la muséologie telle qu’elle est pratiquée au Canada et aux États-Unis : ils sont désormais légion à faire appel à des metteurs en scène pour mettre en valeur le contenu de leurs expositions. Robert Carsen, déjà sollicité pour l’Impressionnisme et la mode à Orsay, s’est ici prêté au jeu après avoir planché sur l’expo Courbet en 2007. Lorsque ce conditionnement du regard est réussi, et que la scénographie n’éclipse pas le contenu, le parcours est souvent enrichi, et la pensée du commissaire éclaircie. Un parti pris qui s’avère judicieux ici, puisque la polysémie même qui entoure la notion de bohème méritait quelques éclaircissements.

Dans une première galerie, une longue route sombre vous attend, qui vous permettra d’appréhender les différentes sources iconographiques rattachées aux Bohémiens : la divination, mais aussi les origines prétendument égyptiennes de ce groupe d’individus, le glissement de la diseuse de bonne aventure vers la galante, le rapport à la danse, et enfin les ramifications européennes. Puis, après une rotonde consacrée aux liens avec le spectacle (notons la présence du manuscrit de Bizet pour Carmen), nous arrivons au second étage au XIXe siècle, lorsqu’un curieux revirement sémantique s’installe durablement : en butte à l’académisme et au système si rigide des Beaux-Arts, de plus en plus d’artistes prennent le pari d’une voie solitaire, qui leur vaut bien souvent un quotidien de misère. La liberté fantasmée des gitans n’est plus qu’un leurre lointain, que l’on cherche à fuir dans les vapeurs de l’absinthe ou au cabaret. Le mythe de la vie de bohème est né.

Dans une première galerie, une longue route sombre vous attend, qui vous permettra d’appréhender les différentes sources iconographiques rattachées aux Bohémiens : la divination, mais aussi les origines prétendument égyptiennes de ce groupe d’individus, le glissement de la diseuse de bonne aventure vers la galante, le rapport à la danse, et enfin les ramifications européennes. Puis, après une rotonde consacrée aux liens avec le spectacle (notons la présence du manuscrit de Bizet pour Carmen), nous arrivons au second étage au XIXe siècle, lorsqu’un curieux revirement sémantique s’installe durablement : en butte à l’académisme et au système si rigide des Beaux-Arts, de plus en plus d’artistes prennent le pari d’une voie solitaire, qui leur vaut bien souvent un quotidien de misère. La liberté fantasmée des gitans n’est plus qu’un leurre lointain, que l’on cherche à fuir dans les vapeurs de l’absinthe ou au cabaret. Le mythe de la vie de bohème est né.

Comment traiter ce thème, irrémédiablement associé dans le monde entier à la Ville Lumière, à la butte Montmartre et aux cafés de Montparnasse, sans verser dans le cliché ? En résistant tant bien que mal à la tentation de l’image d’Épinal. Certes, la salle consacrée aux ateliers d’artistes, qui représentent jusque sur leurs toiles leur misère quotidienne, frôle le hors sujet. Mais la salle suivante, qui renoue avec le Rimbaud de Ma Bohème, semelles aux vents, parvient à rétablir l’équilibre. Et ainsi de suite, avec des éclairages incontournables, comme sur Baudelaire et son néologisme, le bohémianisme, ou encore Liszt, un des premiers musiciens à avoir compris la nécessité de recueillir le patrimoine musical tzigane pour l’intégrer dans ses compositions.

Comment traiter ce thème, irrémédiablement associé dans le monde entier à la Ville Lumière, à la butte Montmartre et aux cafés de Montparnasse, sans verser dans le cliché ? En résistant tant bien que mal à la tentation de l’image d’Épinal. Certes, la salle consacrée aux ateliers d’artistes, qui représentent jusque sur leurs toiles leur misère quotidienne, frôle le hors sujet. Mais la salle suivante, qui renoue avec le Rimbaud de Ma Bohème, semelles aux vents, parvient à rétablir l’équilibre. Et ainsi de suite, avec des éclairages incontournables, comme sur Baudelaire et son néologisme, le bohémianisme, ou encore Liszt, un des premiers musiciens à avoir compris la nécessité de recueillir le patrimoine musical tzigane pour l’intégrer dans ses compositions.

Ces fréquents allers-retours vers les sources littéraires sont une des réussites du parcours, que ce soit vers les Scènes de la vie de bohème d’Henri Murger, les proverbes roms, ou encore à travers des citations poétiques de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine.

En revanche, la conclusion déçoit. Considérant la double condamnation des artistes « dégénérés » et des peuples tsiganes par l’Allemagne, le commissaire souhaitait par ce volet brutal ramener le spectateur à la réalité du destin de ces peuples. Un dernier couloir nous présente donc un des sommets de l’exposition à notre avis : une série de lithographies réalisées par Otto Müller auprès d’un groupe de gitans des Balkans, qui furent en leur temps honnis comme un exemple d’art dégénéré. Derrière la beauté des couleurs à la fois sombres et intenses, et les traits anguleux de Müller, on lit pourtant toute la détresse de ces individus comme la compassion amère du peintre.

Quant au choix de la date finale, il peut sembler frileux d’une part, comme une pirouette destinée à éviter la confrontation avec la situation des Roms à notre époque. Mais il nous prive également sur le plan artistique de développements intéressants survenus dans la seconde moitié du XXe siècle. Après tout, Jack Kerouac, lorsqu’il prit la route pour fuir l’enlisement petit-bourgeois de l’après-guerre aux États-Unis, n’était-il pas un digne héritier de ces artistes libertaires ?

Crédits photographiques :

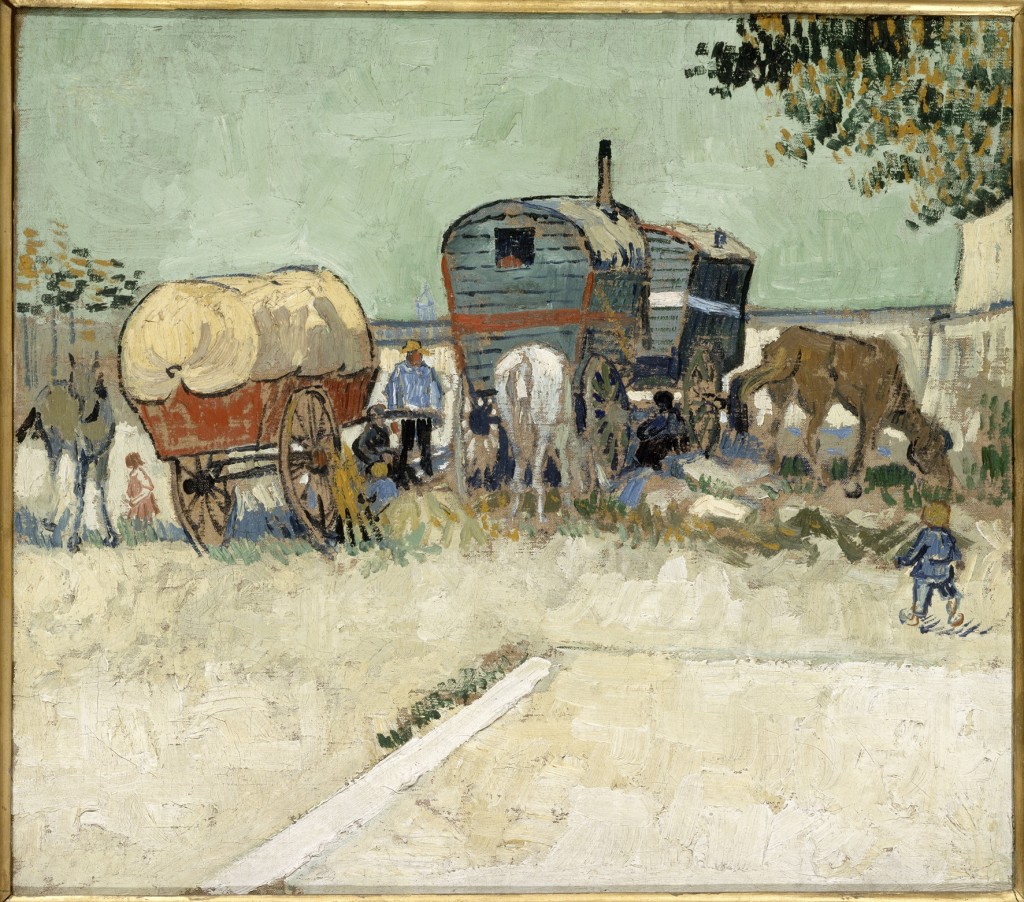

Les roulottes, campements de bohémiens aux environs d’Arles, Vincent Van Gogh, Paris, Musée d’Orsay © RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski (en une)

La petite Bohèmienne, Boccaccio Boccaccino, l’Ancien, Florence, Galleria degli Uffizi © Archives Alinari, Florence, DIst. RMN / Nicola Lorusso

La diseuse de bonne aventure, Georges de la Tour, New York, The Metropolitan Museum of Art © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN

La bohémienne et ses enfants, Gustave Courbet, Collection privée @ Collection privée

One thought on “Exposition Bohèmes au Grand Palais : des Bohémiens à la vie de bohème”

Commentaire(s)