Ciné, mode et Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque Française

Du 6 octobre au 16 janvier 2022, le créateur de mode Jean-Paul Gaultier expose à la Cinémathèque française sa vision des relations du cinéma avec la mode. Il y expose ses inspirations, issues du septième art ou de la haute couture. Il y expose son Cinémode, et le dédie à son amie Tonie Marshall.

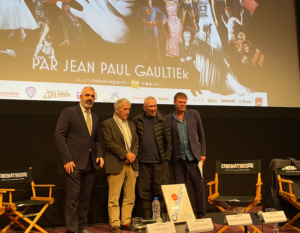

Après être devenu directeur de la Cinémathèque française en 2016, Frédéric Bonnaud voulait exploiter et mettre en valeur la riche collection de costumes de cinéma qu’il y a découvert, principalement constituée par Henri Langlois depuis sa fondation en 1936. Pour ce faire, Tonie Marshall lui propose de solliciter Jean-Paul Gaultier ; “Nous avions besoin d’un metteur en scène, de quelqu’un qui avait un rapport fort à la fois avec la mode et avec le cinéma” affirme-t-il dans la conférence de presse donnée lundi 4 octobre dernier.

La participation du créateur de mode transformera totalement l’exposition : seuls vingt costumes des archives de la Cinémathèque ont finalement été exposés. Son cinémode devient le sujet de l’exposition et, si Jean-Paul Gaultier ne prétend pas pouvoir condenser toutes les relations (bien trop complexes et complices) du cinéma et de la mode, il choisit de montrer comment le cinéma a nourri son imaginaire créatif, et comment la mode dans le cinéma a transgressé des codes que sa mode détruira tout autant. Car, selon Bonnaud, “la mode suit l’évolution du cinéma et leurs ruptures sont simultanées” ; conception suivie par Gaultier tout au long de l’exposition.

Le cinéma et la mode dans les codes de Jean-Paul Gaultier

Jean-Paul Gaultier avoue en riant avoir été “un petit peu dictateur” dans ses choix des costumes et des thématiques de l’exposition. La question de la légitimité, il ne se l’est pas posé tant sa mode est intrinsèque au cinéma, et vice-versa. Un postulat que l’on ne peut nier. Au sein de cette exposition, le créateur présente les films cultes qui ont marqué ses créations, de son enfance à aujourd’hui. Il tente également de d’exposer les codes que le cinéma comme ses défilés ont transgressé, en mettant en parallèle quelques unes de ses créations avec des costumes originaux.

Pour autant, il ne s’agit pas d’une simple énumération de costumes. Pour le réalisateur Costa-Gravas (présent lors de la conférence de presse), « ce qui coule long de l’exposition, c’est l’humour et l’émotion », codes propres aux créations de Jean-Paul Gaultier, dont les mises en scène des défilés s’approchent et s’inspirent du septième art.

Un des aspects les plus importants de sa carrière reste probablement sa transgression des codes genrés pour les déconstruire, les réinterpréter, et qu’il regroupe au sein de la partie dite Transgression. Icônes queer ou passages cultes de films sont accrochés au mur. En face, le travail de costumier de cinéma de Jean-Paul Gaultier est exposé au travers de quelques silhouettes, dont sa robe-fourreau crée pour le film La Mauvaise éducation de Pedro Almodóvar (2003) et portée par Gael Garcia Bernal. Toute de sequins couleur chair, le moulant de la robe et le pubis féminin, cousu par dessus, donnent, selon Almodóvar, “une grande sensation de nudité, de luxe mais aussi de fausseté : le corps d’un homme palpite en dessous“. Une ambiguïté dont le créateur rit en se souvenant des essayages tendus du costume pendant le tournage. Il raconte pendant la conférence que l’acteur principal aurait reporté le rendez-vous pendant trois jours, avant de refuser dans un premier temps d’essayer la robe. Un souvenir à la fois mode et cinéma dont Gaultier s’amuse, et qu’il expose aujourd’hui entre les murs de la Cinémathèque.

Falbalas, un film fondateur et créateur

Décomposée en cinq thématiques, l’exposition s’ouvre sur le film Falbalas (1945), auquel le créateur de mode dédie toute une section. Le film s’impose comme le point de démarrage de Cinémode, et se révèle comme le premier point d’ancrage de la carrière de Jean-Paul Gaultier. Ce dernier fait du film son “école de mode”, au sein de laquelle il aurait découvert sa passion à l’âge de 13 ans, et vers laquelle il revient sans cesse : “Sans le défilé de Falbalas, je n’aurais jamais fait ce métier“. Le réalisateur Jacques Becker a notamment collaboré avec le couturier Marcel Rochas, dont les costumes ont nourri l’imaginaire des célèbres guêpières de Gaultier.

Falbalas, c’est aussi la révolution d’un défilé-spectacle, mis en scène pour le cinéma, dont les mannequins sont jouées par des actrices que les spectateurs applaudissent. On retrouve ainsi le lien fort de ce film avec la conception si particulière que Gaultier fait de ses défilés, où actrices ou rockstars enflamment le podium, et jouent le jeu du personnage qui leur est assigné par les vêtements du créateur.

Le défilé filmé au cinéma se retrouve finalement en clôture de l’exposition, où toute une section y est dédiée : la boucle est bouclée. Jean-Paul Gaultier met en avant le célèbre film de William Klein, Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? de 1966, ainsi que de nombreux autres extraits de films où les défilés se mettent en scène, et la mode est à la frontière du prêt-à-porter et du costume.

Le costume, personnage à lui seul

L’exposition rend compte d’un costume qui résume à lui seul un personnage ; si la scénographie rajoute par-ci par-là les visages des actrices et acteurs auxquels ils appartenaient, la plupart sont reconnaissables au premier coup d’oeil : la robe portée par Martine Carol dans Lola Montès en 1955, puis celle de Marilyn Monroe dans Some Like it Hot en 1959, ou encore l’ensemble de Sharon Stone dans la scène de l’interrogatoire de Basic Instinct (1992)…

Pour Bonnaud et Gaultier, “le costume, c’est déjà le personnage, c’est déjà la mise en scène“, c’est déjà un choix décisif dans la réalisation du film. Notion dont le couturier a bien conscience lors qu’il réalise de concert avec des réalisateurs les costumes de leurs films : Almodóvar en tête de liste, Peter Greenaway, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, ou Luc Besson, pour qui il a notamment confectionné le costume de Bruce Willis dans Le Cinquième Élément en 1997, et qu’il a proposé de donner à la Cinémathèque française ce lundi quatre octobre. Une collaboration qui semble donc loin d’être terminée.

Visuels : © Camille Bois–Martin, Cinémathèque française, Paris, 4 octobre 2021