Le « Sacre » de Jean-Claude Gallotta

En 2013, le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky fêtera ses cent ans. Un siècle après le scandale suscité lors de sa création par Nijinski pour les Ballets russes, Jean-Claude Gallotta nous livre sa version, après d’illustres prédécesseurs comme Maurice Béjart, Pina Bausch, Angelin Preljocaj.

Déjà l’auteur d’une soixantaine de chorégraphies, Gallotta s’est pourtant laissé le temps de la gestation avant d’aborder une œuvre qui l’avait émerveillé dès l’enfance. Ce n’est qu’en 2009, lors des répétitions de L’Homme à la tête de chou, que l’œuvre s’impose à lui comme une évidence. Une gestation que le chorégraphe a souhaité souligner, en proposant deux courts avant-programmes en exergue de la pièce, Tumulte et Pour Igor, qui constituent de facto une sorte de making-off dansé des plus personnels et originaux.

Respectivement une présentation d’extraits du Sacre sans bande son et un solo féminin composé à partir des rôles féminins de la pièce principale, ces deux « mises en danse » sont en effet replacées dans leur contexte par Gallotta lui-même, qui nous conte en voix-off avec une vidéo d’archives en fond de scène sa relation au Sacre, et à « Igor, qu’il a immédiatement tutoyé » tant il se sentait appelé par son œuvre.

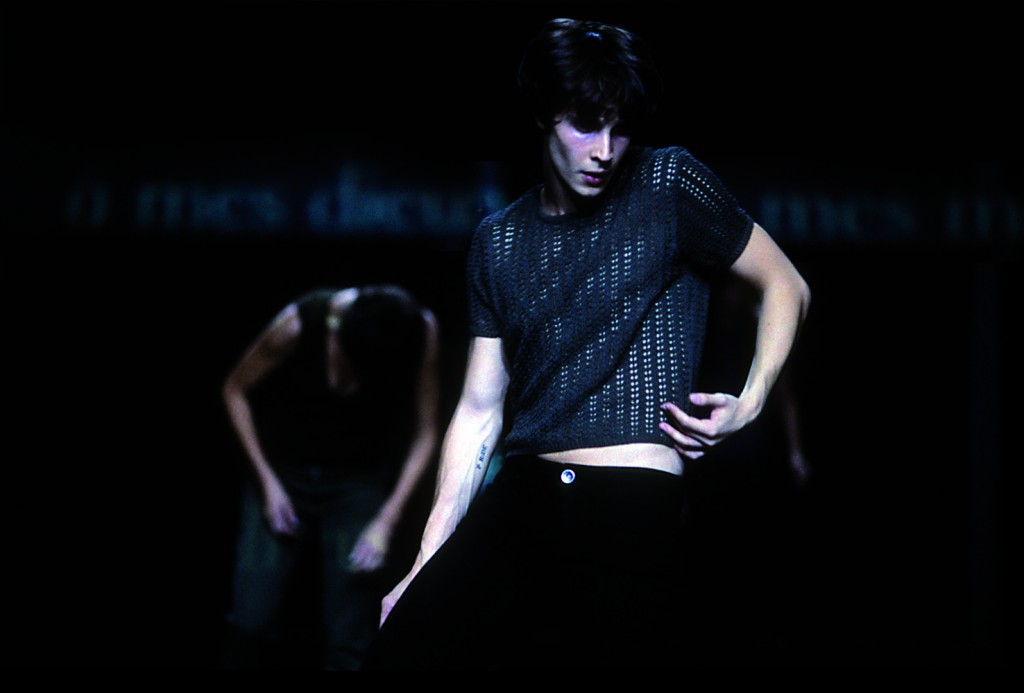

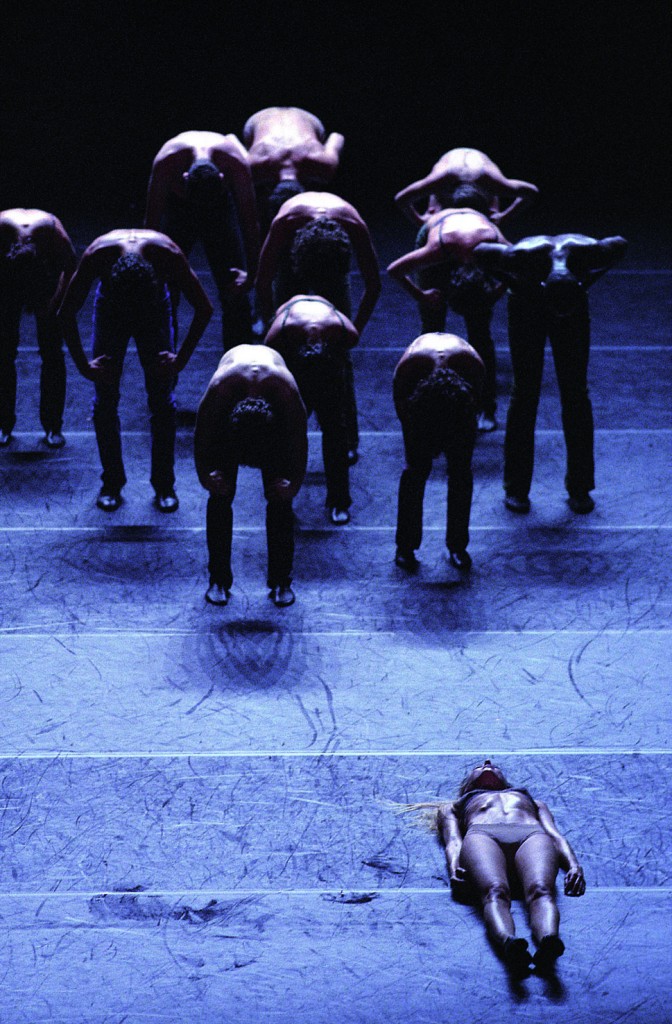

Du Sacre du printemps originel, ancré dans le folklore et les traditions pastorales russes, Gallotta retient surtout l’explosion d’énergie et le bourgeonnement des sens, plutôt que le rapport à la terre qu’avait célébré en autres Pina Bausch en dirigeant ses danseurs sur de la tourbe. Transposé dans un univers contemporain, urbain, de macadam, le Sacre de Gallotta prend des allures de rites dionysiaques urbains – Gallotta n’a d’ailleurs pas pu se contenter d’une « Élue » unique pour restituer toute la vigueur et la fougue de la partition, de sorte que le rôle circule entre les danseuses.

Sur le plateau dépouillé, seulement habillé d’un éclairage sobre et élégant, les treize danseurs exécutent une chorégraphie extrêmement complexe, qui s’empare du plateau dans tous ses axes, entre petits pas gallottiens et sauts allègres. C’est bien leur vitalité et leur complémentarité qui sont ici célébrées dans un déploiement d’énergie virtuose. Ni vraiment en couple, ni complètement à l’unisson, les groupes se font et se défont, dans un mouvement de structuration et de décomposition très savant, en harmonie avec la partition aux rythmes contrastés du compositeur.

Au son de la version enregistrée par Stravinsky lui-même en 1960, Gallotta produit une chorégraphie d’une remarquable maîtrise, et illustre ce que l’on peut attendre d’un grand artiste face aux œuvres phares du répertoire : qu’il leur rende hommage tout en leur permettant de franchir les années – les siècles ! – sans prendre de rides.

Visuels © Guy Delahaye.

One thought on “Le « Sacre » de Jean-Claude Gallotta”

Commentaire(s)