Chirine El Messiri: «Les révolutions arabes ont façonné la manière dont nous manifestons aujourd’hui.»

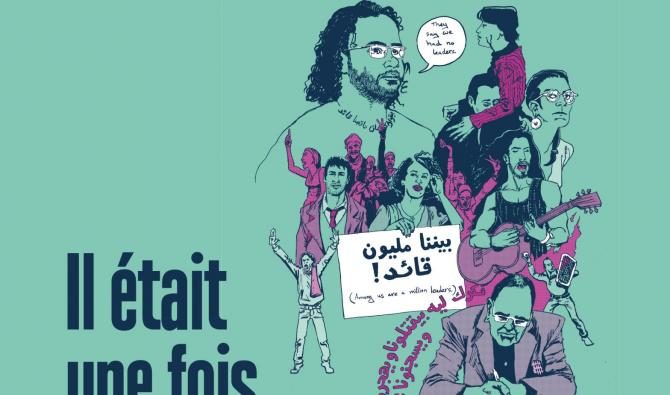

L’Institut du monde arabe publie le deuxième tome d’Araborama, nommé «Il était une fois… les révolutions du monde», coédité avec Le Seuil, dix ans après les premières manifestations en Tunisie, qui ont vu la chute du dictateur Ben Ali. À travers des témoignages, des articles et illustrations, cet ouvrage tente de raconter ces événements qui ont redessiné ces pays mais aussi notre manière de manifester.

Donia Ismail: Le tome 2 d’Araborama revient sur un sujet central dans le monde arabe, parfois épineux : les révolutions. N’avez-vous pas eu peur à l’idée d’aborder ce sujet?

Chirine El Messiri: On n’a pas eu peur, au contraire. Cela nous semblait être un passage obligé, un incontournable de toute programmation en lien avec le monde arabe en 2021. Cette année marque les dix ans de ce que l’on a appelé le Printemps arabe. La première étincelle a lieu en décembre 2010, suite à l’immolation tragique de Mohammed Bouazizi [un vendeur de poisson qui a vu sa marchandise confisquée par la police car il n’avait pas de permis, ndlr], qui a mené à la chute de dictateurs et de régimes militaires et autoritaires dans le monde arabe. Il fallait revenir, dix ans après, sur ces événements, qui ont par ailleurs continué jusqu’en 2019 en Algérie, en Irak au Soudan. Ces braises sont finalement restées chaudes. Ce livre est une manière d’analyser et d’expliquer ces phénomènes et de mettre à l’honneur ses acteurs.

DI: Ce qui transparaît dans ce nouveau livre, c’est l’approche plutôt originale…

CM: On ne voulait pas tomber dans une anthologie des révolutions. Notre but était de produire plutôt une analyse transversale en partant de l’idée que ces événements ont façonné la manière dont nous manifestons aujourd’hui. Que finalement cette manière de manifester à inspirer au-delà des frontières du monde arabe. Lorsque l’on pense à Occupy Wall Street, aux manifestations chiliennes, à Hong King, les moyens utilisés -les réseaux sociaux, l’occupation de place publique- sont des ressorts que l’on a vus naître en Égypte, en Tunisie ou encore au Bahreïn. On a voulu interroger comment les populations arabes ont inspirés le monde et surtout contrer qu’ils ont découvert les manifestations en 2011.

DI: Ne pas faire une anthologie, c’est donc choisir et se focaliser seulement sur quelques idées. N’avez-vous pas été frustrés de devoir mettre de côté certains aspects de ces révolutions?

CM: Personnellement, non. Je trouve que l’on a réussi un pari assez risqué et qui n’était pas gagné d’avance: de donner l’image la plus globale et plus analytique de ces révolutions arabes.

DI: Dans ce tome, la place accordée aux dessins est encore plus importante que pour le premier. Était-ce une envie de s’éloigner d’un ouvrage parfois trop dense, pour le rendre ainsi plus accessible?

CM: C’était une volonté, mais pas dans ce sens-là. Nous avions déjà un mélange d’articles, de témoignages et de gestes graphiques dans le premier tome. Nous avions envie de pousser encore plus loin ce dernier aspect. Que cela soit à travers la présence de planches de bandes dessinées ou d’illustrations réalisées par des artistes arabes. L’idée est de mettre à l’honneur d’autres formes de créativité.

DI: Quelle sera la prochaine étape?

CM: Nous sommes en pleine réflexion! Nous essayons de voir comment nous pouvons encore plus nous réinventer. On est très heureux de cette formule qui semble prendre, ce mélange entre voix issues du monde arabe et d’auteurs français.

DI: Pour revenir à la place laissée au graphisme, elle rejoint également la forte présence des dessins au sein même de ces révolutions…

CM: Exactement! Avant 2011, en l’Égypte les murs publics étaient inoccupés. On ne voyait pas de graffitis ou alors ils étaient cachés. Suite à la révolution de 2011, les bâtiments qui entouraient de la place Tahrir étaient recouverts de dessins en mémoire des martyrs, des révolutionnaires. Le dessin est au centre de ces mouvements, c’est pour quoi il est fortement présent dans ce deuxième tome.

DI: Dix ans après, ces révolutions ont mené dans certains pays à un changement démocratique, dans d’autres, elles ont plongé le pays dans l’horreur. Doit-on considérer ces révolutions comme étant un échec?

CM: Elles sont toujours en cours. Il faut comprendre que c’est un processus extrêmement long. Dix ans sur une chronologie aussi longue, finalement ce n’est rien. Ce qui donne un peu d’espoir est que depuis 2011? Il y a une forme de liberté d’expression qui a émergé dans ces pays-là. Certes, dans certains pays, on essaye de museler les lanceurs d’alertes, les activistes. Toujours est-il que certains continuent et ne se tairont pas. Ce soulèvement continue chez cette jeunesse arabe.