Un certain regard sur Georges Bataille à la galerie Hors-Champs

Georges Bataille (1897-1962), écrivain qui fut entre autres compétences philosophe et conservateur de bibliothèque, s’est intéressé aux arts plastiques avec lesquels il a entretenu une influence réciproque. Avec l’exposition “Un point d’arrêt favorable au rejaillissement : autour de Georges Bataille”, la galerie Hors-Champs propose aujourd’hui un certain témoignage de l’impact que le penseur parfois incompris continue d’avoir sur des artistes contemporains.

Cette exposition collective présente des peintures, des vidéos, des photographies ainsi que des sculptures faites de tissus, de métal, ou encore de prothèses humaines. Ces œuvres évoquent chacune à leur façon un thème cher à l’écrivain, entre érotisme et transgression, en passant par la mutilation du corps. Georges Bataille ne manquait pas de faire illustrer ses créations littéraires, utilisant l’immédiateté de l’image, son pouvoir d’expression comme complément parfois indispensable au langage. André Masson, le célèbre peintre surréaliste, travaille par exemple pour L’Anus Solaire (1931). Pablo Picasso fait la couverture de la revue « Minotaure », éditée par G. Bataille en 1933. Qui sont ces artistes qui aujourd’hui se réclament de lui ?

Sans doute faut-il être armé d’une certaine connaissance de la pensée philosophique « bataillenne », doublée d’un état d’esprit ouvert, pour saisir dans toute sa dimension cette exposition, où l’art est un « médium » qui doit nous permettre de vivre une « expérience intérieure ». Laissons à l’entrée nos critères habituels de beauté, « transgressons la culture ».

![phoca_thumb_l_34ab2005[1]](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2012/03/phoca_thumb_l_34ab200512-249x300.jpg)

En passant la porte, pas encore engagé dans la voie d’une remise en question des codes, on roule à droite pour tomber sur les photographies d’Alain Brendel. On regrette immédiatement que les cartels se contentent de donner les noms des artistes. Mais pas de panique, un feuillet explicatif se tient à la disposition des non-initiés. Alain Brendel s’est inspiré d‘Histoire de l’œil, ouvrage très critiqué lorsque G. Bataille le sort pour la première fois en 1928 sous le pseudonyme de Lord Auch. Sexualité et perversité s’y mêlent au morbide. Rappelons que G. Bataille avait été profondément marqué par le décès d’un torero lors d’une corrida, celui-ci ayant été d’abord énucléé par les cornes du taureau. L’écrivain y avait vu, au-delà de la mort, des connotations sexuelles. Une nouvelle version d’Histoire de l’œil est éditée en 1947, illustrée par Hans Bellmer, artiste surréaliste et amateur des œuvres du marquis de Sade comme G. Bataille. Certains travaux présentés par Alain Brendel dans l’exposition, avec des corps féminins tendus outrancièrement dans des poses érotiques, ne sont pas sans rappeler l’univers de l’artiste franco-allemand. Si ce n’est que le premier, pratiquant un art de la photographie moins « figuratif », déforme les corps « afin de nous perdre dans la folie labyrinthique de la chair ».

C’est ensuite au tour de Joseph Nechtaval d’être influencé par Histoire de l’œil. Une série de quatre toiles, séparées par de petits écrans où passent des vidéos, montre quatre yeux qui seraient le résultat d’une « association de la peinture et des nouvelles technologies digitales », que Robert Nechtaval nomme le « viractuel » : l’acte de peindre se partage entre l’artiste et un robot, que l’on contamine de virus informatiques vers une modification progressive de la couleur de l’œil … On apprécie les toiles, on regrette que les écrans, peut- être placés un peu haut par ailleurs, envoient leurs fils électriques serpenter sur le mur avec du chatterton.

![phoca_thumb_l_3-1000[1]](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2012/03/phoca_thumb_l_3-10001-235x300.jpg)

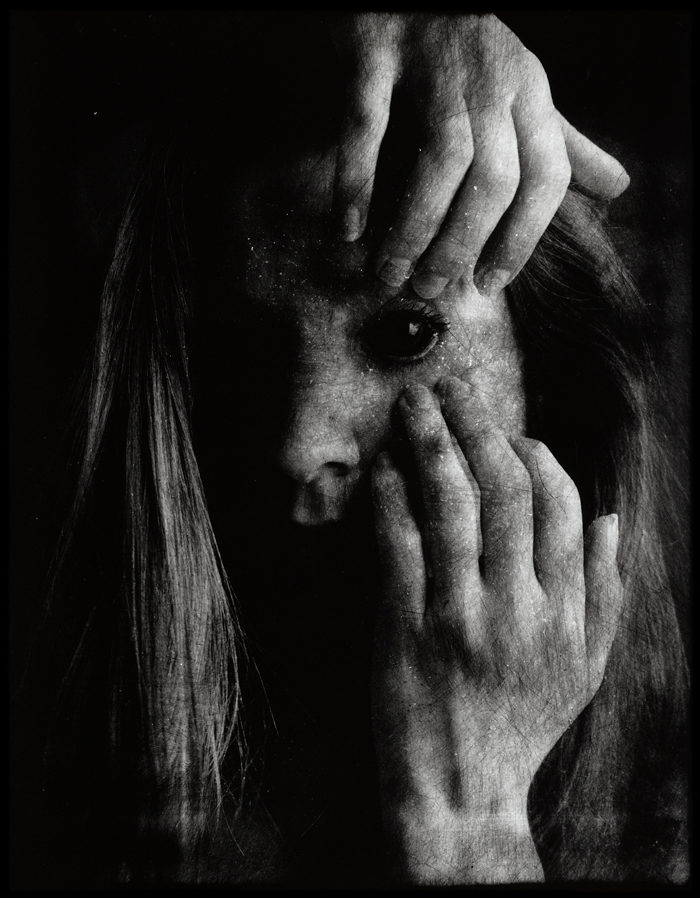

Au sous-sol, ambiance film d’horreur japonais avec les photographies de Philippe Bréson. Mais laissons donc de côté nos normes esthétiques, apprécions la beauté « dans l’écart », et regardons ces chimères torturées comme des sex-symbols. G. Bataille trouvait de l’érotisme dans le morbide, il était fasciné par les sacrifices humains pratiqués par exemple chez les civilisations précolombiennes. Les tirages photographiques de Philippe Bréson, et par là-même les corps qu’ils représentent, sont déformés, sacrifiés, et selon l’étymologie du mot, sont ainsi rendus sacrés. Des personnages mythologiques, comme Tirésias (encore une histoire d’œil), accèdent à la connaissance par la mutilation, qui fait partie de ces rites de passage, de ces codes iconographiques très présents dans l’univers de G. Bataille.

Il est encore question de mutilation et de supplice du corps avec les installations de Cristina Romao et de Helen Gorrill. La première présente deux figures en tissu, rougies et déchirées par des barres en métal, qui sont des images de souffrance. Suspendues en l’air, elles rappellent d’une certaine manière, si on oublie le côté étude anatomique ou idole primitif, un dessin d’André Masson réalisé pour Justine ou les malheurs de la vertu de Sade, qui apparaît également dans une édition récente de L’Érotisme de G. Bataille. On y retrouve un corps nu, pendu et en proie au tourment. Cette souffrance du corps tourne au sadomasochisme dans le travail de Helen Gorrill : dans un coin qui passerait presque pour le Lourdes des prostituées unijambistes miraculées, pendent des prothèses de jambes habillées de bas résille. Laissons parler le livret de l’exposition : « pour Georges Bataille le corps de la femme est une des formes de l’autre, ses prothèses, stigmate de la mutilation, seraient en quelque sorte l’informe de l’autre par où pénètre la jouissance … »

Par « expérience intérieure », G. Bataille entendait « états d’extase, de ravissement, au moins d’émotion méditée ». On appréciera sûrement une nouvelle exposition « autour de Georges Bataille » avec des œuvres d’André Masson, de Hans Bellmer et de Pablo Picasso.

Photographie 1 : © Philippe Bréson

Photographie 2 : © Alain Brendel

Photographie 3 : © Joseph Nechtaval

Photographie 4 : © Philippe Bréson

Photographie 5 : © Paul Newton

Photographie 6 : © Cristina Romao

![nechvatal_20_gd[1]](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2012/03/nechvatal_20_gd1-300x300.jpg)

![helen-gorrill-4[1]](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2012/03/helen-gorrill-411-225x300.jpg)