“Rudy Ricciotti, architecte” : un parcours épuré pour un personnage haut en couleurs

Lauréat du Grand Prix national de l’architecture en 2006 et porteur d’une brûlante actualité – quelques mois après l’ouverture du département de l’Islam au Louvre, et quelques semaines avant l’inauguration du MuCEM à Marseille -, Rudy Ricciotti fait l’objet d’une exposition déroutante, tactile et sensuelle à la Cité du patrimoine et de l’architecture. À la (dé)mesure de l’homme.

Une exposition d’architecture sans maquette, voilà qui promet de dérouter le visiteur lambda. De fait, ce n’est pas ce qui intéresse l’architecte Bandolais, à la soixantaine rugissante. Lui le fort en gueule, le provocateur inlassable, le pamphlétaire tout azimut aimerait aussi qu’on le comprenne, ou du moins qu’on mesure l’enjeu et la prise de risques que représentent ses projets, à travers ses rapports avec les artistes contemporains (il collectionne depuis ses études).

Une trentaine de projets parmi sa carrière prolifique ont donc été sélectionnés, pour être montrés selon deux dispositifs concomitants. D’une part, des éléments de “documentation” placés sur des socles invitent au toucher, soit des matrices à l’échelle 1. D’autre part, quatre écrans aux images défilantes montrent les projets aboutis ainsi que quelques-uns non réalisés, selon des thématiques caractéristiques de l’architecture de Ricciotti : la relation au paysage, l’expressionnisme structurel, l’esprit de transformation, et un certain maniérisme (revendiqué comme antidote au minimalisme conspué).

En complément, une borne tactile qui vous permet d’explorer en profondeur chacun des projets, à travers des plans en coupe et des photographies complémentaires, ainsi que deux maquettes “d’artiste” et un documentaire dans lequel Rudy Ricciotti explique son mode d’intervention. Le parcours est donc complet en dépit de son abord quelque peu aride. Les aquarelles aux couleurs lumineuses et minérales d’Yvan Salomone, réalisées à partir des chantiers de Ricciotti, apportent une note de couleur bienvenue dans cette galerie aux cimaises noires.

Mais ce serait passer à côté de la truculence du personnage que de rater le film-portrait réalisé par Laetitia Masson et projeté à l’auditorium, intitulé L’Orchidoclaste. Car la cinéaste fait ici œuvre d’auteur, inscrivant un nouvel opus à son répertoire plutôt féminin (A vendre, En avoir ou pas). Culottée, elle a décidé d’aborder “la bête” de plein fouet, sachant pertinemment que ses appâts lui seraient plus utiles que l’esquive. Non seulement, ce film fait partie intégrante de l’exposition, mais il en est véritablement la clé, le sésame qui ouvre la porte aux aspects les plus techniques du travail des bétons ultra performants, autant qu’aux rapports humains vus par le prisme de la culture méditerranéenne de l’architecte. Avec un humour savoureux derrière sa frêle silhouette, Laetitia Masson lui colle aux basques du matin au soir, entre pêche aux écrevisses et tours en guimbarde dans les paysages camarguais, entre visites techniques sur les chantiers et pots dans l’agence. Sangsue maline et désirante, désireuse de comprendre et percer à jour l’indomptable et l’insaisissable.

Repassez ensuite dans les salles, et derrière l’austérité de la présentation, vous devinerez alors l’envie d’être pris au sérieux de cet architecte au talent indéniable, y compis celui de savoir s’entourer – sans aller loin parfois, puisque son fils Romain, ingénieur des ponts et chaussée, participe aux efforts de recherche et développement sur les protoypes de béton. Et soudain, le champ lexical sensuel qui parcourt les pages de ses descriptifs de projet – tendresse, plaisir, désir, caresse – vous sautera aux yeux. Jamais le béton n’aura été aussi sensuel.

Crédits photographiques :

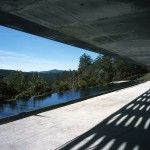

MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée © Lisa Ricciotti

Villa Navarra © Philippe Ruault