Non, vous n’avez pas la berlue : Matisse voit double à Beaubourg

Un grand maître vu et revu, des toiles prestigieuses, un thème en apparence simpliste ? Ne fuyez pas, ce n’est pas à une énième messe déjà dite que vous convie le Centre Pompidou, mais bien à un louable effort de réflexion. Matisse, paires et séries est une exposition plus complexe qu’elle n’en a l’air.

derniers jours : nocturnes jusqu’à 23h du lundi au jeudi à partir du 14 mai 2012.

Commençons par une petite précision lexicale – c’est qu’il convient de distinguer quelques termes essentiels pour bien comprendre notre sujet. L’approche d’un motif par la répétition et la production de plusieurs tableaux à partir du même sujet relèvent chez Matisse d’un procédé réflexif, et certainement pas d’une facilité commerciale ou de l’exploration systématique d’archétypes de l’iconographie occidentale. Le parti pris de l’exposition, au déroulé chronologique, est d’ailleurs très clair sur ce point : le texte introductif vous invite à pénétrer dans les méandres de la création, chez un artiste dont la puissance n’est plus à démontrer. D’emblée, le trouble s’installe et la mise en abyme sans fin que nous offrent les séries de ponts, de paysages, de portraits ou d’éléments décoratifs nous plonge dans une perplexité active.

Le discours reprend le dessus dans la sixième salle, qui recontextualise l’exposition présentée par Matisse à la galerie Maeght en 1945. Là, toutes les hypothèses et réflexions que vous avez pu formuler dans les salles précédentes sont éclairées sous un jour très pragmatique : Matisse, qui doit faire face au sortir de la guerre à la réputation grandissante d’un Picasso toujours plus prolifique, ressent le besoin d’expliciter encore plus avant sa démarche. Il va même jusqu’à s’approprier la photographie comme mode d’archivage des différents états d’avancement de ses toiles. Quelle émotion de l’imaginer planter quelques clous et bouts de ficelle sur une toile couverte de quelques aplats de couleur, pour expliciter la composition retenue dans la toile définitive. Chez lui, pas d’apprentissage linéaire, ni d’études préalables à la toile définitive : seuls comptent un état, une sensation qu’il souhaite retranscrire. Pour ce faire, il remet sans relâche la toile sur le métier, en repartant précisément de l’élément ou du détail qui sont selon lui déficients pour aborder la toile suivante. Soit le palimpseste comme manifeste.

On ne saurait faire l’impasse sur la versatilité, la maîtrise technique et l’intégrité intellectuelle que cette démarche implique. Matisse nous entraîne dans un Vertigo pictural qui n’a d’égal que son génie de la couleur. Confrontés à l’intensité colorée de certaines toiles, à la poésie des agencements de couleurs, nous en éprouvons un plaisir d’autant plus pur que nous suivons le peintre au plus près de sa quête et de ses doutes. Les sujets aptes à susciter chez lui des émotions sensorielles assez vives pour qu’il souhaite s’en emparer sont finalement assez simples : les lieux où il vit, son entourage proche, les artistes qu’il fréquente.

Une exposition contemplative et réflexive, qui fait la part belle au doute et nous renvoie sans cesse à nos propres perceptions : quelles émotions viennent animer en nous deux versions radicalement différentes d’un même sujet ? La réponse est unique à chacun.

« On ne peut pas tirer d’une œuvre terminée par l’instinct, qui a été chauffée par le travail, une loi pour l’œuvre qui va venir, car devant l’œuvre nouvelle, et c’est ce qui fait créer son rythme propre, l’émotion vous désempare. »

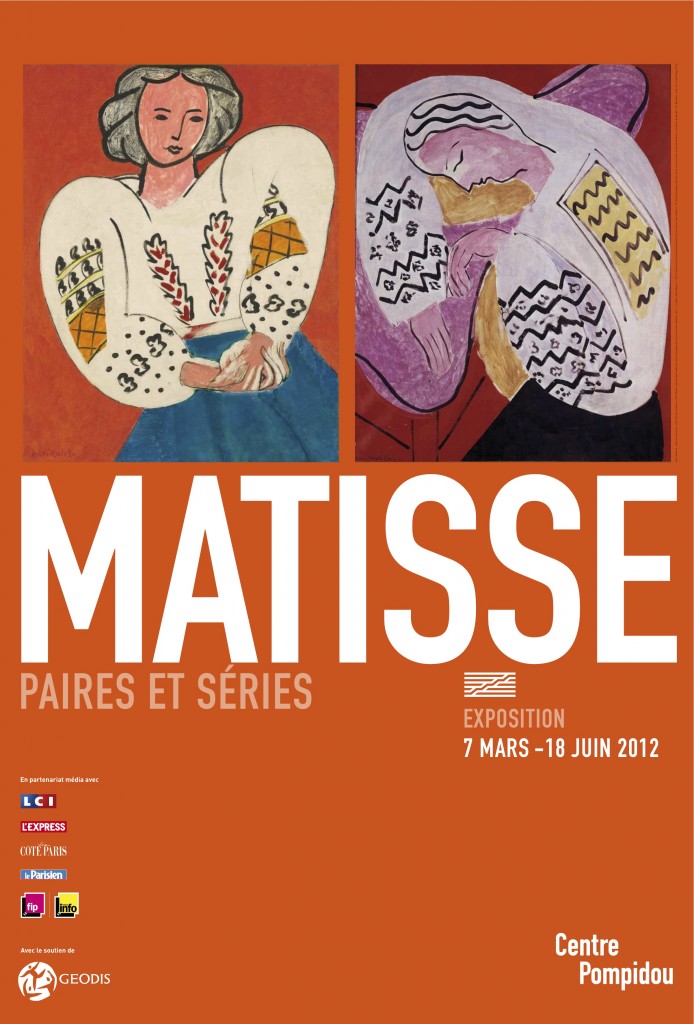

Visuel :

Affiche : Blouse roumaine », 1940 © Succession Henri Matisse, 2011 et « Le Rêve, Hôtel Régina », 1940 (La Dormeuse), © Succession Henri Matisse – © Centre Pompidou, direction de la communication et des partenariats, conception graphique : Ch. Beneyton.