Catherine Diverrès rend hommage au Butô de Kazuo Ohno

Dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis, Catherine Diverrès propose un spectacle composé de deux pièces au CND : la transmission de son solo Stance II (1997) à la danseuse Carole Gomes, ainsi qu’une création, Ô Senseï…

La mémoire et la transmission sont depuis toujours au cœur de la danse de Catherine Diverrès. Il suffit de se plonger dans le bel ouvrage qu’Irène Filiberti lui consacrait en 2010, Catherine Diverrès, Mémoires passantes pour s’en convaincre : pour la chorégraphe, toute transmission est « éminemment subjective », puisque « Nous ne sommes pas toujours maîtres de ce que nous transmettons ».

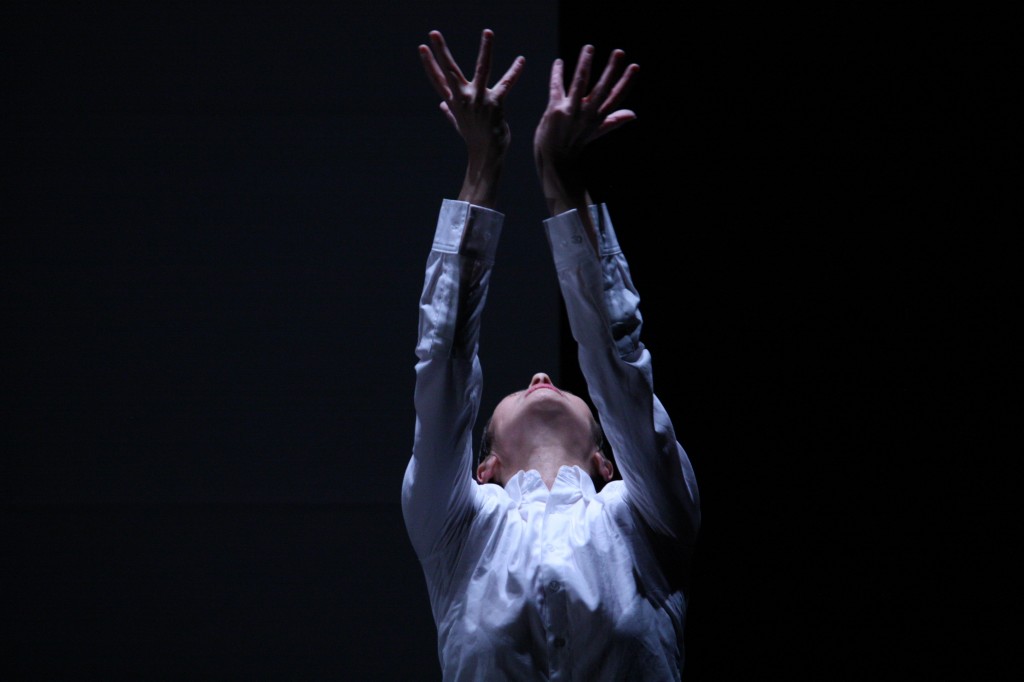

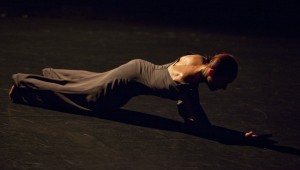

Vêtue d’une robe tube qui descend jusqu’à ses pieds, Carole Gomes interprète Stance II avec détermination et pureté, non sans convoquer d’autres figures emblématiques de la danse : l’ombre de Martha Graham plane sur ce solo à l’architecture si féminine. Un solo par ailleurs très ancré dans le sol, traversé par des jaillissements, des fulgurances que porte la voix à la fois douce et rocailleuse de Pier Paolo Pasolini disant son poème, La Terra di Lavoro. La nature n’est jamais loin, entre deux ondulations des mains figurant les vagues, deux bras qui bercent l’invisible, ou un soleil porté à bout de bras. Mais aussi l’esquisse de quelques figures lentes de tai-chi. L’interprétation de Carole Gomes est intense, sublimée par son magnifique dos et ses mains à la fois fragiles et déterminées, qui semblent la guider lorsqu’elle s’avance vers les ténèbres.

Vêtue d’une robe tube qui descend jusqu’à ses pieds, Carole Gomes interprète Stance II avec détermination et pureté, non sans convoquer d’autres figures emblématiques de la danse : l’ombre de Martha Graham plane sur ce solo à l’architecture si féminine. Un solo par ailleurs très ancré dans le sol, traversé par des jaillissements, des fulgurances que porte la voix à la fois douce et rocailleuse de Pier Paolo Pasolini disant son poème, La Terra di Lavoro. La nature n’est jamais loin, entre deux ondulations des mains figurant les vagues, deux bras qui bercent l’invisible, ou un soleil porté à bout de bras. Mais aussi l’esquisse de quelques figures lentes de tai-chi. L’interprétation de Carole Gomes est intense, sublimée par son magnifique dos et ses mains à la fois fragiles et déterminées, qui semblent la guider lorsqu’elle s’avance vers les ténèbres.

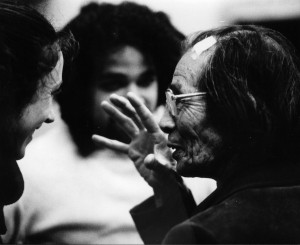

C’est ensuite au tour de Catherine Diverrès d’entrer en scène pour interpréter sa dernière création, elle qui n’a plus dansé depuis… Stances II en 1997. Senseï veut dire maître en japonais. La chorégraphe souhaite à travers ce solo rendre hommage à l’immense artiste qu’était Kazuo Ohno, cofondateur du Butô disparu en 2010. Diverrès découvre Ohno à Paris en 1981, venu pour présenter L’Argentina. Un choc, qui l’incitera à partir travailler avec le maître au Japon, accompagnée de Bernardo Montet. Car le Butô, né à la fin des années 1950, est plus qu’une danse. Il incarne le désespoir et la révolte du peuple japonais confronté à une occidentalisation forcée qui menace une culture et des traditions millénaires. C’est aussi un art de la métamorphose, d’un corps à l’autre, d’un sexe à l’autre, et des vivants aux morts. Une danse de « passage » qui résonne profondément avec ce qui taraude Diverrès, pour qui « Transmettre signifie se tenir dans une disponibilité du passage ».

Si ce solo nous touche tant, c’est sans doute à travers l’extrême hiatus que Diverrès sait instaurer entre une pudeur contagieuse et la profondeur des émotions qu’elle ressent et nous transmet. De la silhouette androgyne, cheveux courts gominés en arrière, à la femme fatale vêtue d’une robe longue rouge à paillettes, toutes ces facettes ne font qu’une, derrière le visage grimé de blanc de la chorégraphe qui danse. Si l’ombre de la geisha plane un court instant, lorsqu’elle s’agenouille avec cérémonial pour se dépouiller de son kimono noir enfilé par-dessus cette robe rouge, c’est bien sa force qui domine. Torera à la muleta invisible, Diverrès se livre tout entière, non pas mise à mort mais mise à nu sans rien céder à l’ostentation.

Si ce solo nous touche tant, c’est sans doute à travers l’extrême hiatus que Diverrès sait instaurer entre une pudeur contagieuse et la profondeur des émotions qu’elle ressent et nous transmet. De la silhouette androgyne, cheveux courts gominés en arrière, à la femme fatale vêtue d’une robe longue rouge à paillettes, toutes ces facettes ne font qu’une, derrière le visage grimé de blanc de la chorégraphe qui danse. Si l’ombre de la geisha plane un court instant, lorsqu’elle s’agenouille avec cérémonial pour se dépouiller de son kimono noir enfilé par-dessus cette robe rouge, c’est bien sa force qui domine. Torera à la muleta invisible, Diverrès se livre tout entière, non pas mise à mort mais mise à nu sans rien céder à l’ostentation.

La pièce culmine lorsque l’unique élément de décor, un rectangle de papier blanc tendu en fond de scène, devient un support pour la projection d’une vidéo vertigineuse : l’image est projetée en négatif, de sorte que le visage et le kimono de Diverrès apparaissent noirs, tandis que ses cheveux et le fond semblent blanc. Dans un dédoublement des plus troublants, Diverrès devient Kazuo Ohno, l’espace d’un instant, silhouette en filigrane qui continue de nous magnétiser depuis le monde des morts. Un magnifique hommage.

La pièce culmine lorsque l’unique élément de décor, un rectangle de papier blanc tendu en fond de scène, devient un support pour la projection d’une vidéo vertigineuse : l’image est projetée en négatif, de sorte que le visage et le kimono de Diverrès apparaissent noirs, tandis que ses cheveux et le fond semblent blanc. Dans un dédoublement des plus troublants, Diverrès devient Kazuo Ohno, l’espace d’un instant, silhouette en filigrane qui continue de nous magnétiser depuis le monde des morts. Un magnifique hommage.

Visuel © Rafael Perdillo et Elian Bachini