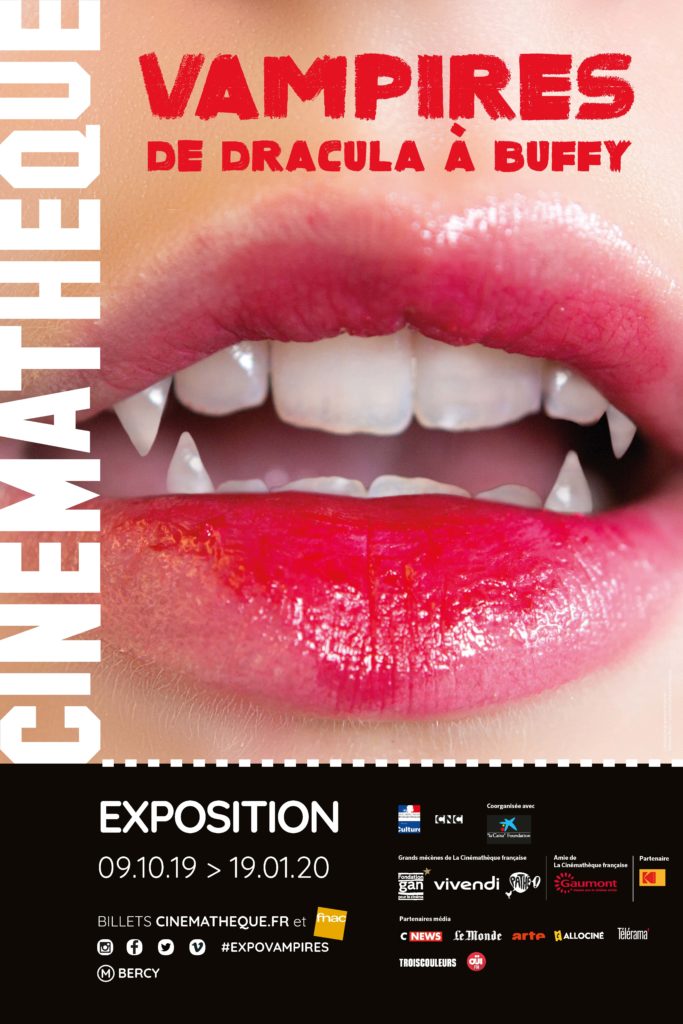

La Cinémathèque ouvre sa prochaine exposition « Vampires. De Dracula à Buffy » cette semaine !

L’exposition « Vampires. De Dracula à Buffy » qui se tient à la Cinémathèque Française du 9 octobre 2019 au 19 janvier 2020 revient sur l’évolution de la figure du vampire à travers celle du cinéma, dans une historicité parallèle entre le sujet et son médium !

Pourquoi et comment ?

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue le lundi 7 octobre 2019 au matin, le commissaire de l’exposition, Matthieu Orléan, raconte que le projet lui est venu en 2013. Cette année là, il visionne Only Lovers left alive, qui est une révélation : les vampires peuvent être rock, dandy, et surtout, peuvent évoluer loin de la brume de l’Europe centrale, à Tanger et à New York. Cette projection amène le chercheur à une réflexion sur l’identité et la géographie du vampirisme, ce qui deviendra six ans plus tard le projet de cette exposition. Pour ce nouvel accrochage, pensé selon une scénographie immersive très réussie, il explique avoir utilisé beaucoup de comparatifs d’extraits d’époques différentes, notamment pour le film Nosferatu pour comprendre comment le vampire traverse les périodes, et surtout les supports. Ainsi, le public a le plaisir de pouvoir comparer les images, en repérant par exemple des gestuelles qui se répètent, comme la scène de la morsure dans la version de 1922, où le personnage féminin est allongé, la tête à gauche du cadre, horizontale sur un lit avec des draps clairs. Nosferatu est au dessus d’elle sans qu’elle ne s’en rende compte, hésitant à mordre un cou si précieux dont il semble presque impressionné. On retrouve la même transposition cinquante sept ans plus tard, dans la version de 1979, réalisée par Werner Herzog !

Mais le point fort des scénographies de la Cinémathèque est l’exposition des éléments de décors, et des costumes, ce qui rend les événements d’autant plus ludiques, le tout dans un parcours répondant à la question sous cinq angles : le contexte de création de Dracula, le terme vamp dans les premières années du cinéma, « le vampire politique », « érotique » et « le vampire pop ». De nombreuses sources comme la gravure ou la presse écrite accompagnent la projection des extraits qui illustrent le propos de la salle. L’avantage de cet accrochage est que la scénographie insère le cinéma dans une logique artistique plus large que celle de son propre médium. L’exposition de tableaux, de dessins, de livres, répondent au sujet proposé pour montrer que le cinéma n’est pas isolé dans son historicité, mais au contraire complètement en lien d’un point de vue thématique ou iconographique avec les autres supports artistiques. Par exemple, l’huile sur toile Dante et Virgil, de William Bouguereau, habituellement exposée au Musée d’Orsay, intervient ici pour aborder l’homosexualité masculine dans la partie « Vampires érotiques ». Ce tableau de 1850 est d’ailleurs particulièrement mis en valeur par cet accrochage, car elle semble plus grande, et les couleurs du mur répondent aux gammes chromatiques du tableau, soit des tons majoritairement sombres, noirs, rouges, ou violets.

Dracula comme point de départ entre vampirisme et cinéma

Commencer par Dracula est un ordre logique car le livre a fortifié des codes narratifs et expressifs que le cinéma a par la suite consolidé. L’idée que les vampires dorment par exemple dans des caisses remplies de terres, vient de l’auteur britannique. Mais le lien avec le cinéma ne s’arrête pas là puisque Matthieu Orléan nota que le hasard fit que Stocker fut publié en 1897, soit deux ans seulement après l’invention des Frères Lumière ! L’autre aspect intéressant est la découverte du roman Carmilla, publié en 1872 par l’écrivain irlandais Shéridan le Fanu, qui raconte l’histoire de Carmilla, vampire lesbienne, accueillie par une riche famille anglaise. Or la figure masculine du vampire est longtemps dominante avec des représentations stéréotypées et même sexistes de jeunes femmes en robe blanche, emprisonnée dans des poses lascives par l’étreinte de Dracula, comme c’est le cas pour l’affiche du Cauchemar de Dracula, de Terense Fisher, 1958. Par l’exposition de Carmilla, on découvre des formes littéraires déjà existantes mais peu connues, portées aussi par des vampires femmes, sans isoler le thème des ”femmes vampires ” mais au contraire, en les intégrant au fil normal du parcours.

Vampirisme à Hollywood. Et ailleurs ?

Enfin, le commissaire précisa que l’entreprise cinématographique ayant adapté le plus de scénarios reste Hollywood, bien que la créature du vampire existe partout dans le monde. L’exposition présente sur deux grands écrans une série d’extraits sur les « vampires du monde entier », et les « vampires américains », survolant l’étendue mondiale qu’à connue cette figure, mais sans trop insister. Maintenant qu’une première scénographie a abordé le cinéma hollywoodien et européen, il pourrait être intéressant d’imaginer une prochaine exposition qui aborderait la figure du vampire au cinéma en dehors d’Hollywood et des studios dominants. Cependant, pour diversifier les approches, les projections organisées par la Cinémathèque proposent un ensemble de films issus de studios mexicains, coréens, ou encore italiens.

En somme, l’exposition répond au sujet qu’elle propose. Hétéroclite et bien construite, elle est à voir de par son propos clair et sa scénographie bien construite !

Visuels :

– Image de mise en avant : ©Affiche de l’exposition « Conception graphique et photo : La Cinémathèque française/Mélanie Roero. Courtesy of Twentieth Century Fox »

– Parcours de l’exposition : salle « Vampire politique », ©ChloéCoppalle

– Affiche Le cauchemar de Dracula, Terence Fisher, durée 1h22, sortie en Fra»nce 4 février 1959, ©Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0), CreativeCommons

– Max Schreck dans Nosferatu le vampire (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau Tirage argentique d’époque Paris, La Cinémathèque française Collection Centre national du cinéma © Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung