Arts et cinéma, une histoire des temps

Après ses débuts en Espagne et avant de partir à Lausanne, l’exposition Arts et cinéma s’installe cet hiver au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Un bilan historique qui se poursuit au FRAC Normandie pour son versant contemporain.

Le champ d’exploration de Arts et cinéma est bien cadré : de la fin du XIXème siècle à la Nouvelle Vague en Europe. Le parcours est à la fois chronologique et thématique. Les grands mouvements artistiques sont les jalons autour desquels le propos se développe. Des impressionnistes et des Frères Lumière à la Nouvelle Vague et Matisse, on navigue d’une décennie à l’autre, d’une vision de l’art à l’autre.

Le but avéré des commissaires est d’abolir les frontières entre les arts. Si le cinéma est l’une des grandes révolutions visuelles du XXème siècle, il ne s’est pas fait ex nihilo. Il est une évolution de l’histoire de l’art, une autre manière de représenter la vision de l’artiste, de capter le monde. De fait il intègre les autres arts, il se place comme témoin des modes, des débats et de la création de son époque. Mais les liens sont plus profonds, on retrouve des influences réciproques tant sur le fond que sur la forme. Le train des frères Lumière rappelle la gare Saint-Lazare de Monet et leur fascination commune pour le progrès et le monde industriel, et Belmondo se peint le visage en bleu dans Pierrot le fou, comme pour une anthropométrie d’Yves Klein.

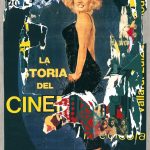

L’exposition présente une large sélection de peintures, affiches, sculptures, maquettes, photos et extraits de films. Entre les rouages des Temps modernes de Chaplin, la danse serpentine de Loïe Fuller, les dessins expressionnistes d’Hermann Warm pour Le Cabinet du docteur Caligari, les sculptures surréalistes de Man Ray, le documentaire sur Pollock ou les affiches sérigraphiées de Guido Augusts, on évolue dans un univers où les arts se répondent et s’inspirent. Et en filigrane se dessine l’évolution de l’utilisation du cinéma. L’abstraction y voit un nouveau moyen d’expérimenter, la révolution russe d’endoctriner, ou le surréalisme de créer de la magie.

Dans la collection permanente du musée, où s’immiscent déjà des œuvres contemporaines de la Collection Pinault, deux espaces sont dédiés à deux figures du cinéma : Anne Wiazemsky et Alain Cuny. Anne Wiazemsky, photographe, actrice et écrivaine, a été la femme de Jean-Luc Godard pendant sa période Nouvelle Vague. On découvre les mots tendres qu’ils se sont échangés, ses photos de tournage et quelques affiches de ses films, le tout gravitant autour du portrait de sa grand-mère Jeanne Mauriac qu’elle a légué au musée.

Alain Cuny, acteur de cinéma et de théâtre, a débuté en créant des affiches de films, après sa formation aux Beaux-Arts. Ses portraits de malades soignés par Françoise Dolto jouxtent ses affiches des années 1920, dessinant un personnage aux multiples facettes.

Le FRAC Normandie reprend l’exposition des Beaux-Arts et transpose le cinéma dans la vidéo contemporaine. Le début du parcours propose des vidéos en lien avec chacun des courants artistiques abordés aux Beaux-Arts, pour ensuite prolonger son propos jusqu’à nos jours. Entre la réinterprétation du cinéma et de son histoire et le questionnement de la notion de reprise et d’adaptation, Remake trace le portrait d’une discipline artistique hybride, à la croisée du cinéma, de la performance et de l’installation.

Alors que les expositions sur le cinéma se multiplient cette année, les musées de Rouen nous offrent un beau panorama sur son histoire et nous rappellent que même si ce n’est que le septième, le cinéma est un art comme les autres.

Arts et cinéma, les liaisons heureuses

Du 18 octobre 2019 au 10 février 2020

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Remake

Du 14 septembre 2019 au 05 janvier 2020

FRAC Normandie Rouen

Visuels : © Cinémathèque Française – 1- Rotella Mimmo, La storia del cinema, 1966. Peinture, affiche collée et déchirée, sérigraphie sur toile. 163.5 x 105.5 cm. / 2- Bougeois Dijo, L’Inhumaine, 1923. Lithographie en couleurs. 163.5 x 124 cm. / 3- Walter SchulzelMittendorf, Robot Métropolis, 1970. Copie réalisée par l’artiste. H 181 x L 58 x P 50 cm. / 4- Yourkévitch Sergueï, Charlot, 1926. Dessin plume sur papier. 40.10 x 29.80 cm.