Gay comme une icône

Le concept d’icône gay est devenu un tel phénomène de société depuis les années 80 et la reconnaissance progressive des droits des homosexuels, que la très british National Portrait Gallery leur a même consacré une exposition en 2009, intitulée « Gay icons ». Que vous ne connaissiez rien au sujet ou qu’au contraire il vous passionne, voici un petit panorama historique et sociétal de la désormais tendance notion d’icône gay…

Un événement se pose dans l’histoire du mouvement homosexuel comme déclencheur de la lutte pour ses droits civiques : les émeutes de Stonewall le 28 juin 1969 à New-York. Le Stonewall Inn, bar de Greenwich Village, quartier à forte population homosexuelle, était tenu par la mafia. A l’époque, la société américaine est extrêmement répressive malgré les mouvements de libération sexuelle et les premières tentatives d’émancipation homosexuelle, notamment au travers des poètes gays de la Beat Generation. Il est interdit de vendre de l’alcool à un homosexuel, les contacts entre hommes et le travestisme sont interdits, les lieux de réunion gays sont clandestins et continuellement perquisitionnés. Le 28 juin 1969, la police organise comme à l’accoutumée une descente au Stonewall Inn qui finira en émeute spontanée. Les affrontements dureront plusieurs jours et marqueront le début du mouvement d’affirmation des gays. L’année suivante, une marche organisée pour commémorer les émeutes instaure la Gay Pride, événement symbolique progressivement perpétué dans de nombreux pays, toujours vers la fin juin.

Les émeutes de Stonewall coïncident avec l’enterrement de l’icône gay par excellence Judy Garland, dont la chanson « Over the rainbow » donna lieu au symbole du drapeau arc-en-ciel. Décédée à Londres le 22 juin 1969, la star sera enterrée à Manhattan le 28 juin. La tristesse de cette perte pour le milieu gay aurait accéléré les événements de Stonewall. L’attachement de la communauté homosexuelle à ses icônes était donc déjà très affirmé, avant même que celle-ci ne soit visible, tolérée, et véritablement constituée en communauté à l’identité forte et aux goûts communs. Peu à peu, en même temps que naît le militantisme homosexuel avec le Gay Liberation Front et le Gay Activist Alliance, deux associations créées en 1969 aux Etats-Unis, c’est une véritable culture homosexuelle qui éclate au grand jour. Marginalité, sophistication, sens de la fête, kitsch et second degré : le terrain est prêt à accueillir ces divas à la fois éclectiques et reliées par une sensibilité commune que l’on décorera du titre d’icône gay.

Mais, justement, qu’est-ce qu’une icône gay ? Pourquoi la communauté adopte-t-elle certaines stars en particulier ? Existe-t-il un “profil type” de ces femmes sacralisées, quand on sait que le titre s’étend de Mae West à Lady Gaga, en passant par Madonna ou Chantal Goya ? La plus ancienne icône gay connue serait Saint Sébastien, dont le culte commença dès le XIX° siècle puisque Oscar Wilde lui emprunta son pseudonyme de Sébastien Melmoth lors de son exil en France, puis Tennessee Williams baptisa en son honneur l’un des personnages de « Soudain, l’été dernier ». Mais la majorité des icônes gay sont des femmes, que l’on pourrait classer en deux catégories : les « icônes tragiques » et les « icônes pop», ayant cependant en commun des personnalités fortes et singulières, un physique ultra féminin à la sexualité presque agressive, et surtout une attitude de diva au plan tant artistique que privé, rejetant tout code conventionnel et revendiquant sa liberté pour mieux revendiquer celle d’autrui.

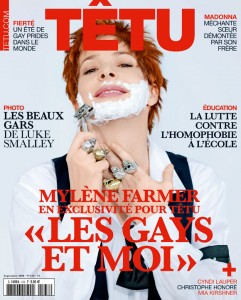

Les icônes tragiques regroupent les actrices hollywoodiennes Judy Garland, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Joan Crawford, et les chanteuses Mylène Farmer, Maria Callas, Dalida, Edith Piaf… Icônes malgré elles, mêlant détermination et faille intérieure, elles ont souvent lutté avec adversité pour le succès et ont connu des déboires personnels. Ce destin tragique ou ce mal de vivre fait largement écho chez ceux qui se sentent en décalage dans leur société, et confère à ces idoles une aura de martyre qui les fige pour toujours dans la postérité comme de mythiques héroïnes dont le glamour et la féminité absolus sont sublimés par la souffrance intime.

La deuxième génération d’icônes gay, surtout apparue depuis les années 80, a pour chef de file Madonna, élue par le magazine américain Advocate plus grande icône gay de tous les temps devant Judy Garland. Flirtant volontiers avec leur propre ambiguïté sexuelle, les icônes pop sont désormais festives, pailletées, cultivant l’esprit de fête et l’excès en tout genre. Drôle, voyante, assumée, provocatrice, sexy, l’icône gay nouvelle génération est également militante et n’hésite pas à s’engager pour son public fétiche, que ce soit en faveur de la lutte contre le sida comme Cindy Lauper ou en prêchant la tolérance, terrain où excelle Madonna qui clame le droit à la différence et fait régulièrement référence à son public gay dans ses chansons. Liza Minelli a fait une apparition très remarquée aux côtés de Bertrand Delanoë lors des 40 ans des émeutes de Stonewall en juin 2009 à Paris. Les icônes ont donc un impact majeur dans l’évolution des mentalités en permettant une visibilité de la communauté gay dans les médias. De nombreuses stars sont consacrées icône gay à la suite d’un rôle marquant au cinéma ou d’une chanson militante qui fait porter à travers elles un autre regard sur l’homosexualité. C’est le cas de Cher qui joua une lesbienne dans « Silkwood », de Janet Jackson qui aborde le thème de l’homophobie

dans l’album « The Velvet Rope », ou d’Oprah Winfrey, présentatrice télé la plus connue outre-Atlantique, consacrée icône gay après qu’une étude de l’université de Yale a démontré que son talk-show aurait largement contribué à faire accepter l’homosexualité dans l’opinion publique. L’icône gay, elle-même libérée sexuellement, s’engage dans la lutte pour les droits de son public de prédilection, et lui rend son amour fidèle et fervent. Le soutien de la communauté s’avère un appui non négligeable dans sa carrière, voire un atout de taille pour son image depuis que l’homosexualité devient acceptée et est même synonyme de sophistication et de tendance.

Le soutien de la communauté peut en effet lancer ou relancer certains artistes et les faire peu à peu apprécier du grand public. Lady Gaga, dernier grand phénomène en date de la culture gay, dit devoir son succès au seul soutien de la communauté. La délirante chanteuse américaine a tout pour lui plaire : looks improbables, pop festive et bisexualité revendiquée. Chantal Goya, devenue icône gay à la suite de son rôle dans le film « Absolutely fabulous » en 2001 et de la version techno de « Bécassine », a remercié le public gay dans Têtu, déclarant : « De l’état de débranchée, je suis passée à celui d’hyperbranchée! » Le public gay aurait donc le don de changer le ringard en fashion, à l’aide de la dérision qui le caractérise : là où le grand public voit du has been, le public gay voit de l’humour et de l’onirisme. Pour Mylène Farmer, seule femme à avoir fait la couverture de Têtu, le public gay « est un public sensible et avant-gardiste ».

Et les lesbiennes dans tout ça ? Ces demoiselles ont leurs propres icônes, récemment rassemblées sous le néologisme « dykon » (mélange de « dyke » – mot familier pour lesbienne – et « icon »). Les acteurs cultes des années 50 trouvent davantage grâce aux yeux des lesbiennes que des gays : ainsi James Dean et Marlon Brando sont des « dykons » ayant très tôt influencé le look androgyne de certaines lesbiennes dites « butch ». Le rapport des lesbiennes à leurs idoles est différent de celui des gays : elles choisissent souvent comme représentantes des femmes qui assument leur homosexualité ou contribuent à faire évoluer l’image souvent fantasmée des lesbiennes. Exit Xena la guerrière, icône des années 90, aujourd’hui, on adule plutôt Amélie Mauresmo, les héroïnes de la série « L Word », l’actrice Portia de Rossi – ambassadrice des « lipsticks », les lesbiennes féminines-, ou Greta Garbo en raison de son baiser lesbien dans le film de 1933 « La Reine Christine ». Leur statut est directement lié à leur propre orientation sexuelle ou à sa représentation. La chanteuse canadienne k.d. Lang, sortie du placard en 1982 et ardente militante, ou encore la comédienne Ellen DeGeneres, compagne de Portia de Rossi et héroïne de la série « Ellen » qui a joué une lesbienne faisant son coming-out après avoir effectué le sien dans le talk show d’Oprah Winfrey, sont également deux figures majeures de l’émancipation lesbienne. Enfin, il faut mentionner notre Catherine Deneuve nationale, véritable icône lesbienne outre-atlantique pour avoir embrassé Susan Sarandon dans un film de 1984, « Les prédateurs ». Elle a ainsi inspiré le nom d’un magazine lesbien américain, « Deneuve », lancé en 1991, plus tard rebaptisé le Curve Magazine après un conflit avec Catherine qui n’avait pas apprécié l’hommage. Ne s’improvise pas icône gay qui veut …

Articles liés

3 thoughts on “Gay comme une icône”

Commentaire(s)

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

jean

Immonde…

Soline Pillet

Cher Jean, qu’entendez-vous au juste par “immonde” ? S’agit-il de l’article ou du sujet en lui-même ?

Votre avis m’intéresse.

Esther

La réaction “immonde ” de Jean montre que votre article est necessaire dans la lutte contre l’homophobie et ses stéréotypes. Si les choses avances, la venue sur la boite à sorties d’un lecteur homophobe , se sentant libre de l’affirmer nous prouve que les luttes pour les droits des homosexuels concernent l’ensemble des citoyens pour que toute personne raciste, antisémite ou homophobe ne se sente autorisée qu’à une chose: le silence.