Giselle, ou l’amour lavé à la machine de l’Intelligence artificielle à Chaillot

Présenté en première française jusqu’au 4 juin, la version 2.0 du ballet de Jean Coralli et Jules Perrot est dans l’écriture du Collectif Kor’sia un pas de deux romantique super augmenté.

Oup’s i did it again

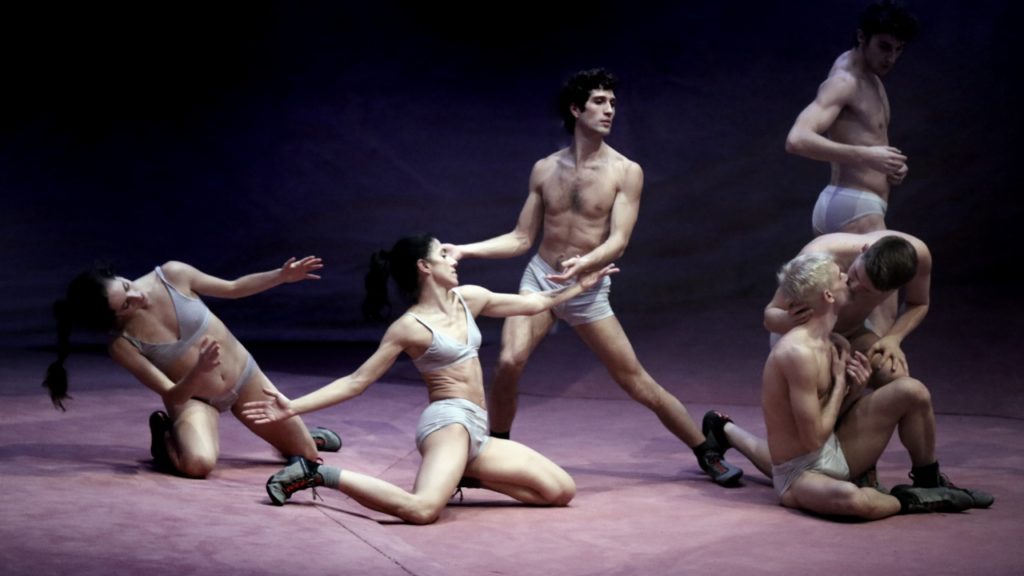

Ils sont bien plus que deux. Ils sont dix. Ils sont des garçons et des filles. Des garçons aux allures de filles, des filles aux allures de garçons. Ils et elles sont tous et toutes très différents. Ce qui est sùr, c’est qu’ils et elles vivent ailleurs. Ils et elles ont l’air d’êtres des étudiant.e.s americain.e.s, vêtu.e.s comme Britney en 2000. Le côté millénial de ce spectacle ne s’arrête pas à ce détail.

Tout commence par la vision d’un cadavre bientôt vivant, exposé comme une divinité. C’est une I.A et elle a des choses à nous dire avant même que le spectacle n’ait commencé. Des trucs du genre qu’elle “n’a jamais eu de corps” par exemple. Le monde d’après est donc là, et le futur s’annonce kitsch et décalé !

L’amour 2.0

KOR’SIA se compose des chorégraphes Antonio de Rosa et Mattia Russo ainsi que de deux directeurs artistiques associés Giuseppe Dagostino et Agnès López-Rio. Il est encore peut être tôt pour parler d’axe de travail, mais ce n’est pas la première fois que le quatuor s’intéresse aux œuvres classiques. Il a déjà offert une réinterprétation de L’après-midi d’un faune. Mais Giselle c’est autre chose, c’est le tube classique par excellence, un synonyme de romantisme. Giselle aime, Giselle meurt d’amour. Mais ça, c’était en 1841. En 2022, aimer est toujours aussi compliqué mais le consentement n’est plus optionnel. Cela se traduit par une écoute des corps précise et douce.

Mattia Russo, Antonio de Rosa, Agnès López-Río, Giulia Russo, Astrid Bramming, Angela Demattè, Claudia Bosch, Gonzalo Álvarez, Jerónimo Ruiz et Benoît Couchot se croisent et se trouvent. Ils et elles se rassemblent par petits groupes de 3 ou 4 pour faire du yoga ou … jouer au golf au cœur d’un massif montagneux. Le soleil est mort, il a été remplacé par un grand cercle lumineux près à s’écrouler sur cette terre couleur rose layette.

La danse est profonde, très ancrée. Les jambes s’écartent, les épaules s’ouvrent et les corps ont besoin les uns les autres pour se porter et s’emmêler. Les dos s’ancrent, les genoux se plient. On retrouve d’ailleurs cette figure de la chevauchée vue chez Ohad Naharin. Le porté n’est pas ici un effet de style académique mais un dialogue entre eux tous et toutes. Car si pas de deux il y a, les choix de partenaires sont multiples.

La pièce souffre de quelques longueurs, notamment dans la seconde partie qui échoue dans sa quête d’épure. En revanche, la première partie, avec ses allusions à la culture pop et ses mouvements frénétiques nous enchante.

Informations pratiques et réservations ici

Visuel:© Ernesto Artillo