Jean David Morvan : “Mon meilleur moyen d’apprendre, c’est d’en faire une BD”

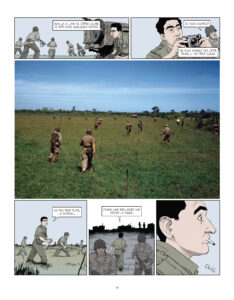

Nous avons échangé avec le scénariste de bande dessinée Jean David Morvan à l’occasion de la sortie de son récit graphique Magnum Génération(s) qui marque le 75ème anniversaire de la célèbre agence Magnum Photos. Retraçant la genèse et les débuts de cette aventure, Magnum Génération(s) raconte des rencontres et d’intenses amitiés entre des photojournalistes emblématiques du 20ème siècle : Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Geroge Rodger et David “Chim” Seymour et Gerda Taro. Propos recueillis par Hannah Starman.

Vous avez écrit plus de trois cents bandes dessinées dont la plupart sont consacrées à la guerre. D’où vient cet intérêt pour la guerre ?

Je pense que tout a commencé en 4ème à Reims. J’avais un copain, l’artiste Remy Gastambide, qui était fils d’un soldat américain et d’une Vietnamienne, adoptée en France. Quand notre professeur a demandé à la classe quel était notre son préféré, Remy a répondu : “le bruit des pales des hélicoptères de combat.” Ce n’est pas banal comme réponse ! J’ai plongé dans la guerre du Vietnam pour essayer de comprendre. La guerre du Vietnam était omniprésente dans les années 1980 et plusieurs grands films de l’époque m’ont marqué : Platoon, Hamburger Hill, Apocalypse Now et Voyage au bout de l’enfer. En faisant mon service militaire en 1992, j’ai réalisé que je venais d’une région meurtrie pendant la Première Guerre mondiale et j’ai même découvert des carnets de ma famille de cette période. On a presque oublié la Première Guerre mondiale dans les années 1990, tellement la seconde avait pris le dessus. A part quelques grands romans et les BD de Tardi, il n’y avait plus de livres, surtout pas de livres de photos, sur la Première Guerre mondiale. Ils sont apparus plus tard et j’en ai aussi parlé dans mes bandes dessinées. Mon intérêt pour la guerre n’est pas morbide parce que je n’ai aucune fascination pour la guerre, mais plutôt pour la vie en l’état d’urgence.

Magnum Génération(s) et les albums individuels sur Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Abbas Attar, Steve McCurry et Stanley Greene racontent la vie et le travail de grands photoreporters de guerre. Pourquoi ce focus sur le photojournalisme ?

Pour approfondir mes connaissances, j’ai acheté beaucoup de livres sur les guerres, souvent illustrés par des photos. Je me suis alors intéressé à la photographie et à ce qu’une image fixe peut raconter. Les premiers photoreporters qui m’ont percuté étaient des photographes de Magnum, parce qu’ils étaient présents sur tous les terrains de guerre. En même temps que je découvrais la photographie, j’ai cultivé l’envie de faire de la BD qui me passionne depuis que je suis gamin. Un jour, je me suis dit : “Pourquoi ne pas faire des BD sur la vie des photographes ?” D’autant plus que des récits graphiques sur des journalistes font partie des grands axes de la BD, Tintin et d’autres. J’ai alors écrit à l’agence Magnum et, à ma grande surprise, j’ai reçu une invitation de venir à Paris pour leur parler de mon idée. J’ai rencontré Clément Saccomani, qui était le directeur du bureau à Paris à l’époque et on a monté le projet ensemble. Le premier récit de la série raconte le célèbre reportage de Robert Capa sur le débarquement. L’album Omaha beach, 6 juin 1944 est sorti pour le 70ème anniversaire du débarquement.

Comment est née votre passion pour la bande dessinée ?

Je feuilletais des Lucky Luke de mon oncle quand je ne savais pas encore lire. Cela m’a fait chaud au cœur quand j’ai reçu le prix Goscinny [le scénariste de Lucky Luke] pour mon album Madeleine, résistante en 2022. Après j’ai lu des BD des super-héros, Valérian et les mangas que j’achetais, en japonais, à la fin des années 1980 dans la librairie japonaise à Paris. Je ne sais pas lire le japonais, mais on comprend facilement la narration des mangas. Je lis près de 2000 BD par an et j’essaie de le faire comme un lecteur, non pas comme un scénariste. C’est un plaisir, mais qui nourrit aussi mon imaginaire. J’ai adoré le nouveau livre d’Emmanuel Lepage, Cache-cache Bâton. Lepage est un excellent dessinateur et il raconte l’histoire de sa jeunesse et de la vie communautaire de ses parents, chrétiens de gauche, d’une manière prenante et sans les artifices de la BD, c’est à dire, sans mettre de l’aventure là où il n’y en a pas nécessairement.

Quel est votre rôle comme scénariste dans la production d’une BD ?

J’apporte une idée, ou plutôt deux, car dans chaque scénario, deux idées se confrontent pour créer quelque chose. Ensuite, je me documente sur le sujet. Je fais toute la recherche moi-même car j’ai toujours envie d’apprendre et mon meilleur moyen d’apprendre c’est d’en faire une BD. Séverine Tréfouël m’assiste ponctuellement et pour Magnum Génération(s), Eloïse de la Maison nous a beaucoup aidés aussi. Mon plaisir est dans la recherche du détail génial qui va porter ou enrichir une scène. Quand je lis des livres ou rencontre des gens, quand j’ai la chance d’avoir des témoins, je cherche toujours des scènes. Au-delà de l’histoire elle-même, j’ai aussi besoin de la documentation pour mes dessinateurs. Il y a une recherche visuelle à faire et, comme dans le cinéma, c’est tout un travail pour rendre un univers crédible. Par exemple, les dessinateurs ont besoin de savoir à quoi ressemblaient des rues ou une voiture en 1924 ou encore un bâtiment dans lequel se déroule la scène. Dans Magnum Génération(s), quand Capa va voir Trotski à Copenhague, il y a eu une erreur dans la documentation qui disait que le bâtiment en question était un tel, alors que, visiblement, ce en était un autre. C’est notre dessinateur, ScieTronc, qui s’en est aperçu et il a fini par trouver le bon bâtiment. Personne ne l’aurait vu, mais pour nous c’est important d’être précis.

Comment travaillez-vous avec les dessinateurs ?

Une fois que j’ai bien cerné le sujet, j’essaie de mettre en scène l’histoire et de rendre vivants mes personnages. Je commence à écrire des scènes, je vois comment elles s’intercalent et je jongle avec elles pour obtenir un livre cohérent du début à la fin. J’écris tout ce qui se trouve dans chacune des cases. Le dialogue, évidemment, mais aussi toute l’action et tout ce que font les personnages. Ensuite, je confie mon scénario aux dessinateurs et ce sont eux qui font le storyboard [histoire dessinée]. A part les gros plans ou les moments décisifs, je laisse la liberté de cadrage au dessinateur, pour qu’il puisse faire sa propre narration, y compris ajouter ou enlever une case au besoin. Une fois les storyboards faits, on y travaille ensemble. Quand j’écris les scènes, je les vois sous forme de BD, mais elles ne seront forcément pas dessinées comme je les vois, parce que je ne dessine pas mes storyboards. Je ne suis plus capable de le faire et puis, ce serait bloquer le dessinateur dans son énergie. Je suis toujours curieux de voir comment le dessinateur transpose mes idées.

Est-ce que le style du dessin est important pour raconter une histoire ?

Oui, bien sûr. Par exemple, pour raconter l’histoire très difficile d’Irena Sendlerowa, l’une des plus grandes héroïnes de la Seconde Guerre mondiale, qui a sauvé près de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie, je voulais avoir un dessin jeunesse. Paradoxalement, c’est le dessin moins réaliste d’Irena qui permet d’aller au bout des scènes les plus dures. Je n’aurais pas pu y aller avec un dessin réaliste, parce que le lecteur, au bout d’un moment, il n’en peut plus de l’horreur. J’ai fait le même choix pour Simone, l’histoire de Simone Lagrange, une résistante qui avait était torturée par Klaus Barbie avant de devenir le principal témoin contre le “boucher de Lyon.” Plus le dessin est réaliste, moins on peut aller loin, moins on peut montrer.

Comment avez-vous choisi les épisodes à raconter Magnum Génération(s) ?

J’aurais pu faire un livre de 500 ou 600 pages, mais j’avais une contrainte de place. Au départ, j’avais prévu de faire un album de 120 pages et finalement, il y en a 184. On en a enlevé quelques-unes au montage. J’ai opté pour une narration non-linéaire de la genèse de Magnum parce que je savais que j’avais trois morts importantes à traiter presqu’en même temps – celle de Capa et de Bischof en 1954 et celle de Chim en 1956 – et je ne voulais pas devoir les raconter à la queue leu leu. Je braqué le projecteur sur la guerre d’Espagne, qui n’est pas véritablement une guerre de Magnum parce qu’elle précède la création de l’agence, mais elle est centrale dans sa genèse, tout comme de Gerda Taro. Morte en 1937 en Espagne, la célèbre photographe allemande et compagne de Robert Capa n’a pas vécu pour voir la création de Magnum, mais c’était elle qui avait mis la graine dans la tête de Capa. La guerre d’Espagne et Gerda sont, pour moi, les fantômes de Magnum. Je voulais absolument parler de Gerda. En revanche, j’ai moins développé Cartier-Bresson parce que je lui avais déjà consacré un album [Cartier-Bresson, Allemagne 1945]. Je n’ai pas non plus parlé de Capa lors du débarquement parce que j’avais déjà raconté cette histoire dans Omaha beach, 6 juin 1944. Dans Magnum Génération(s), j’ai fait intervenir Cartier-Bresson en personnage austère, mais aussi un peu rigolo et indécis. Il se voulait peintre, mais il se disait aussi que d’être photographe, c’est peut-être mieux et que de filmer, c’est peut-être encore mieux, tout cela pour revenir à la photo. J’ai inclus une scène forte de George Rodgers, l’un des premiers photographes à entrer dans le camp de concentration Bergen-Belsen. Quand, au bout de deux jours, il se rend compte qu’il est en train de composer ses cadrages avec des cadavres il décide de ne plus jamais couvrir de conflit.

Dans Magnum Génération(s) vous avez ajouté des photos, ainsi que des extraits de journaux d’époque que vous avez traduits et intégrés dans le texte. Avez-vous pu reproduire toutes les photos que vous vouliez ?

J’ai obtenu toutes les photos de Magnum, mais le problème s’est vite posé pour celles de George Rodger sur le débarquement à Naples. Je me suis rendu compte qu’un grand nombre de photos appartiennent encore à TIME Life magazine et que pour les avoir, il aurait fallu signer un contrat spécial et probablement payer les droits. C’était précisément pour éviter ce genre de situations que les photographes ont créé une agence qui leur permette de rester propriétaires de leurs droits. Capa l’exprime exactement dans Magnum Génération(s) quand il dit : “C’est nous qui risquons notre peau sur le terrain, pas eux ! […] J’en ai ras le bol qu’ils gardent les droits sur nos photos ! ” Heureusement, le frère de Robert Capa, Cornell, a récupéré les photos de Chim, de Capa et de Gerda pour ICP [International Center of Photography] qui travaille avec Magnum. Mais il n’a pas pu récupérer les photos des autres.

Après toutes ces années d’immersion dans la vie des photojournalistes, pouvez-vous en identifier un qui vous a particulièrement touché ?

Je les aime tous et j’aurais du mal à en choisir un, d’autant plus que je m’implique tellement que je deviens le photographe sur lequel j’écris et je parle à la première personne. Robert Capa est un bon personnage, drôle et un peu décalé. C’était intéressant de dessiner Cartier-Bresson un peu en retrait, présent sans vraiment l’être. Je ne sais pas s’il était vraiment comme ça, mais Agnès Sire de la Fondation Henri Cartier-Bresson l’a bien connu et elle a apprécié le livre. Attar Abbas était important parce que je l’avais rencontré et sa mort, pendant la production du livre, a rendu cette rencontre encore plus touchante. Mais c’est probablement avec Stanley Greene que j’étais le plus en empathie. J’aimais déjà beaucoup son travail, mais son parcours est très particulier aussi. Je pense que le livre que j’en ai fait [Stanley Greene, une vie à vif] est fort. Stanley Greene est un gamin de Brooklyn qui rencontre Eugene Smith en lui vendant de la drogue. Ils se retrouvent tous les deux complètement défoncés pendant trois jours parce que la drogue était trop pure. Smith lui paye les études de photo et ils développent un rapport presque filial. Greene arrive à Paris pour faire des photos de mode, mais il s’ennuie. Il part alors faire des photos de la chute du mur de Berlin en 1989 et devient par la suite l’un des grands photoreporters de guerre, notamment en ex-Yougoslavie et en Tchétchénie où il a fait des photos d’une puissance incroyable. Il a créé son agence de Noor Images et il est mort d’un cancer de foie dans la plus grande misère à Clichy en 2017. Heureusement, les photographes de Noor se sont cotisés pour lui payer une pierre tombale. C’est une histoire de la solidarité, mais aussi de la vie d’un gars qui n’en avait rien à faire d’être vivant. Un personnage fascinant. Ses photos ne sentent pas la peur.

Magnum Génération(s) a gagné le prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage et le livre est devenu le symbole du 75ème anniversaire de Magnum. Avez-vous eu un retour de la part des proches des photographes ?

Oui. Nous avons fait plusieurs présentations aux journalistes et au public chez Magnum et un jour, il y avait un monsieur au premier rang. Je ne savais pas qu’il était, mais il semblait beaucoup apprécier le livre. Il a dit que nous avions tout compris, qu’il fallait, effectivement, commencer la narration dans les années 1930, etc. Il est venu se présenter après et on a appris que c’était le fils de Werner Bischof, Marco Bischof. Il avait quatre ans quand son père est mort. Je lui ai dit que je rêvais de faire quelque chose sur son père et l’idée m’est venue à ce moment-là de faire un collectif d’histoires courtes. Je pense qu’il serait intéressant de raconter l’histoire de Werner Bischof pendant la guerre de Corée, dessinée par un Coréen.

Vous travaillez sur douze à vingt projets à des niveaux différents de réalisation. Quels sont ceux qui vous mobilisent de façon la plus intense en ce moment ?

On prépare, chez Dargaud, un album sur Jérôme Sessini et son travail en Ukraine où il va depuis 2014. Il m’a invité à l’y accompagner, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis déjà allé dans des endroits louches, par exemple, dans la favela de Pirambu à Fortaleza, qui était la plus grande et la plus dangereuse du Brésil pendant des années et dont j’ai envie de raconter l’histoire. J’ai aussi visité les favelas la Villa 31 et les villas miseria qui se trouvent dans les plus beaux quartiers de Buenos Aires. Mais je ne suis jamais allé à la guerre. J’ai des choses à perdre et je ne pense pas que je sois prêt à mourir pour réaliser une BD. En revanche, j’aimerais faire des compilations d’histoires courtes sur des photographes avec différents dessinateurs pour chaque photographe, mais aussi réaliser des collectifs autour des sujets, par exemple sur la guerre, sur les révolutions, pour n’en citer que deux. J’aimerais raconter l’histoire, assez peu traitée, d’Eugene Smith dans le Pacifique pendant la guerre du Pacifique, notamment la bataille de Saipan. Des compilations d’histoires courtes me permettront de parler du plus grand nombre de photographes, mais aussi montrer comment le métier du photographe a évolué depuis la génération de Capa. C’est une bonne manière de raconter l’histoire du photojournalisme.

Visuels : © edlm, extrait du scénario ©JD Morvan, extraits de JDMorvan, Locquet, ScieTronc, Ortiz, Ooshima. Magnum Génération(s). Editions Caurette. 2022.