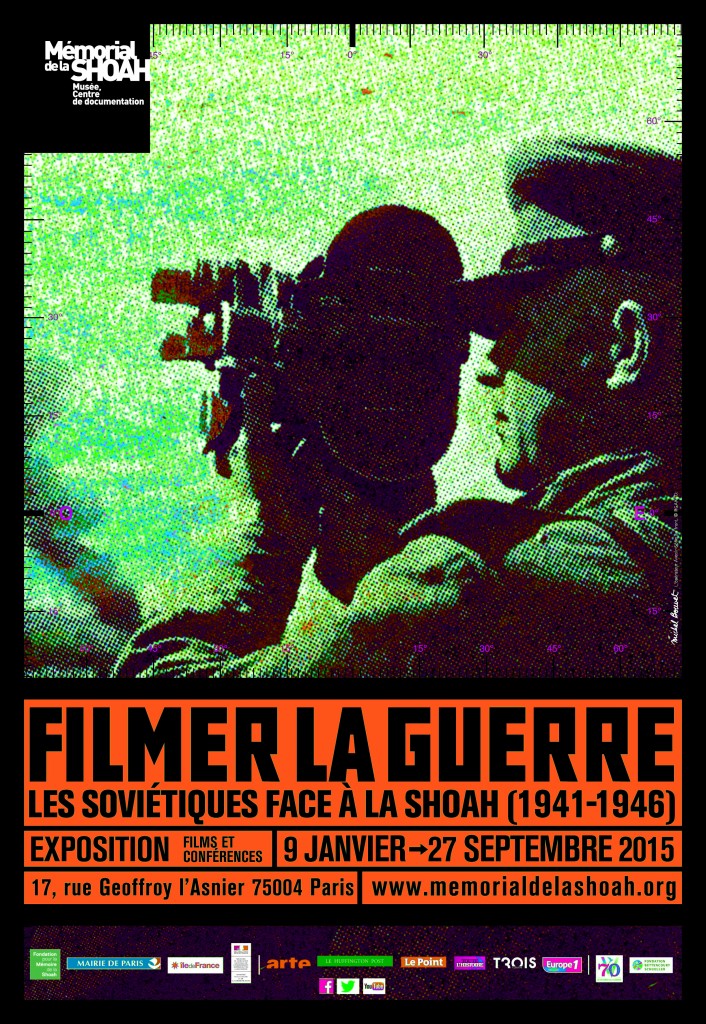

Filmer la guerre au Mémorial de la Shoah à Paris

L’année 2015 marque les 70 ans de l’ouverture des camps par les Alliés, Soviétiques et Américains. Jusqu’au 27 septembre, le Mémorial de la Shoah à Paris s’intéresse à un sujet peu connu : les images des crimes de masse nazis à l’Est de l’Europe tournées par les opérateurs soviétiques.

Dés 1941-1942, l’Armée rouge commence à découvrir les atrocités nazies dans l’Est de l’Europe envahie quelques mois plus tôt par les Allemands. Alors que le pouvoir soviétique connaît le sort des Juifs en zone occupée, des équipes d’opérateurs soviétiques sont envoyées sur le front. Jusqu’en 1946, de l’URSS à la Pologne, de Babi Yar à Maïdanek et Auschwitz, pas moins de 400 opérateurs captent les traces indélébiles des crimes de masse, les fosses, les preuves des exécutions et l’horreur des camps de concentration et d’extermination malgré la volonté des nazis d’effacer les traces de leurs massacres. C’est ce que l’on découvre dans l’exposition Filmer la guerre présentée au Mémorial de la Shoah jusqu’au 27 septembre. 76 extraits de films (90 minutes) ont été choisis. La plupart de ces précieuses archives viennent de Russie mais aussi de Kiev, de Varsovie ou de Riga.

Des films qui captent la Shoah sans rendre compte du projet génocidaire

Ces documents, tournés depuis les chars et dans les ruines puis envoyés, montés et contrôlés à Moscou, ont plusieurs objectifs. D’abord il s’agit de servir la propagande soviétique, exalter le patriotisme de l’armée et de la population pour les souder dans un même désir de vengeance. Plusieurs caméras sont utilisées afin d’avoir de nombreux angles.

L’autre objectif est de faire pression sur les Alliés pour ouvrir un deuxième front en Europe. D’ailleurs, La Défaite des envahisseurs allemands (février 1942), est adaptée pour les Etats-Unis. Moscow Strikes Back remporte l’Oscar du meilleur documentaire en 1942.

Enfin ces images sont les témoignages de la culpabilité des Allemands, dans la perspective de procès, d’abord contre l’armée allemande en 1943 (en URSS) puis contre le pouvoir nazi à Nuremberg (Le Tribunal des peuples en 1946).

Mais dans ces films la judéité des disparus n’est pas mentionnée au nom de l’universalité des victimes de la barbarie nazie. La spécificité des Juifs n’a pas sa place dans la propagande de guerre soviétique. Les images de la libération des camps sont d’autre part très éloignées de la réalité.

Les chiffres sont également surévalués. L’Armée rouge évoque 4 millions de morts à Auschwitz alors qu’ils ont été plus vraisemblablement autour de 130 000.

Enfin la propagande à outrance finit par avoir ses limites. Le film Katyn en 1944 impute aux nazis le massacre d’officiers polonais alors que la responsabilité de la police politique soviétique est déjà largement reconnue. Ce discrédit sur les productions soviétiques s’accentue avec la guerre froide qui met en avant les productions américaines au détriment des films soviétiques.

L’exposition du Mémorial de la Shoah montre très bien les films, les extraits de rushes, les albums de planches photographiques et compare les films américains et soviétiques. La plupart de ces images sont inédites. On découvre aussi le matériel utilisé par les Soviétiques dont une caméra 35 mm, la KS-4, qui se distingue par sa maniabilité et sa robustesse.

Attention toutefois. Certaines images sont difficiles.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES

Filmer la guerre Les soviétiques face à la Shoah (1941-1946)

Jusqu’au 27 septembre 2015

Mémorial de la Shoah

17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Ouvert tous les jours sauf le samedi de 10h à 18h et le jeudi jusqu’à 22 h

Entrée libre

www.memorialdelashoah.org

01 42 77 44 72

Visuel en une

Affiche de l’exposition