Rires et intervention artistique aux 17e Journées cinématographiques dionysiennes

L’édition 2017 du Festival, organisé au cinéma l’Ecran, à Saint-Denis, nous a permis de découvrir deux œuvres de cinéma marquantes, inscrites dans leur temps mais toujours fortes aujourd’hui, et plutôt rares, en termes de diffusion… Comme les années précédentes, le programme fut riche en trouvailles.

Lors des Journées cinématographiques dionysiennes 2017, on a voulu prendre le parti de fouiller du côté des pépites exhumées. Un peu comme en 2015 – une édition qui nous avait aussi permis de rencontrer Virginie Despentes – ou en 2016… Outre une masterclass de Michel Hazanavicius, une carte blanche à Noël Godin, ou la présence de Whit Stillman ou Eric Judor, la programmation recelait des raretés à voir. Et grand bien nous en a pris : on a pu se confronter à deux œuvres des années 70, relevant de l’art, du détournement, de l’intervention, de l’engagement politique, de la provocation. La première constitua au final une vraie rencontre : le Festival nous proposa le film de 55 minutes Maso et miso vont en bateau. En un temps que l’auteur de ces lignes ne put connaître, l’ONU avait décrété l’an 1975 “année internationale de la femme”. Et la télévision française, elle, avait eu l’idée de concevoir, pour le 30 décembre de 1975 donc, l’émission “L’année de la femme : plus qu’un jour, ouf !” Son principe ? Confronter Françoise Giroud, secrétaire d’Etat à la Condition féminine, à des misogynes et à de la misogynie. En ce soir de février 2017, ce n’est pas ce show télé que l’on visionna, à Saint-Denis. Mais une version remontée en 76 par quatre artistes engagées réunies dans une même lutte : Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, Nadja Ringart et Ioana Wieder.

Lors des Journées cinématographiques dionysiennes 2017, on a voulu prendre le parti de fouiller du côté des pépites exhumées. Un peu comme en 2015 – une édition qui nous avait aussi permis de rencontrer Virginie Despentes – ou en 2016… Outre une masterclass de Michel Hazanavicius, une carte blanche à Noël Godin, ou la présence de Whit Stillman ou Eric Judor, la programmation recelait des raretés à voir. Et grand bien nous en a pris : on a pu se confronter à deux œuvres des années 70, relevant de l’art, du détournement, de l’intervention, de l’engagement politique, de la provocation. La première constitua au final une vraie rencontre : le Festival nous proposa le film de 55 minutes Maso et miso vont en bateau. En un temps que l’auteur de ces lignes ne put connaître, l’ONU avait décrété l’an 1975 “année internationale de la femme”. Et la télévision française, elle, avait eu l’idée de concevoir, pour le 30 décembre de 1975 donc, l’émission “L’année de la femme : plus qu’un jour, ouf !” Son principe ? Confronter Françoise Giroud, secrétaire d’Etat à la Condition féminine, à des misogynes et à de la misogynie. En ce soir de février 2017, ce n’est pas ce show télé que l’on visionna, à Saint-Denis. Mais une version remontée en 76 par quatre artistes engagées réunies dans une même lutte : Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, Nadja Ringart et Ioana Wieder.

Aujourd’hui encore, la qualité artistique de ce détournement, exploité à l’époque comme un film à part entière au cinéma l’Entrepôt, impressionne beaucoup. A l’heure des vidéos destinées à Internet, les remontages sont légion. Mais n’est pas talentueux qui veut… Les quatre femmes à l’origine du projet furent en fait choquées par la passivité, le détachement apparent de Françoise Giroud devant le flot de misogynie déversé au sein du plateau. On le sent, leur réalisation porte l’empreinte de cette urgence à dire ce qui ne va pas : le rythme tranchant nous accroche, les cartons insérés entre les mots prononcés font leur effet… Ce cinéma engagé, et sans beaucoup de moyens, fait encore beaucoup rire. Et gêne aussi, souvent. Car les signataires n’ont pas pris en otage le matériau d’origine : elles laissent aux paroles misogynes toute la place pour résonner, très, très bizarrement, à nos oreilles. Personnalités télévisuelles, chef cuisinier, hommes politiques, se succèdent donc à l’antenne, et développent des propos qui nous font aimer notre époque actuelle… L’un des pics de l’émission – en noir et blanc, et animée par Bernard Pivot – étant un “sketch comique”, semblable à ceux d’aujourd’hui, au cours duquel une femme chirurgien – présentée comme “une rareté, un cas unique”, par les animateurs – s’apprête à opérer un homme, qui, complètement apeuré, s’enfuit à toutes jambes en hurlant “Non, pas une femme !” Sinon, les “aucune femme n’a jamais inventé de grande recette de cuisine”, “il ne devait pas y avoir une femme sur cette photo de rédaction, c’était une erreur, on va refaire la photo”, ou la réécriture de la chanson “Mon homme”, chantée par Mistinguett, par Françoise Giroud, feront leur effet. De même que la conclusion écrite, qui résonnera beaucoup dans nos têtes. On la transcrira à peu près comme ça, de mémoire : “La télévision ne peut nous représenter, nous, femmes, la vision juste de ce que nous sommes viendra par la vidéo“. Avant ce film d’intervention passionnant, on aura pu profiter d’une présentation effectuée par Hélène Fleckinger, historienne du cinéma et responsable de l’association Carole Roussopoulos, et d’un ensemble d’extraits très bien choisis, donnant un aperçu en vidéo des moyens de luttes féministes dans la décennie 70. Des moments très simplement captés, mais marqués par une urgence forte, et des procédés quasi artistiques parfois… Des archives qui figureront au sein d’une plateforme de ressources numériques titrée Bobines féministes.

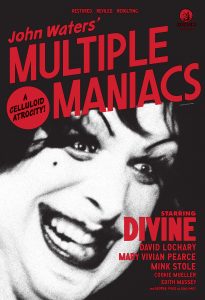

Lors de la Nuit Divine, proposée entre le samedi et le dimanche derniers, on a pu découvrir également le rare Multiple Maniacs, second long-métrage de John Waters, avec l’acteur travesti désormais célèbre qui donnait son nom à la soirée de projection. Un film sorti en 1970, marqué par une envie de provoquer, et l’usage de procédés très divers, aboutissant à une (petite) explosion de talent. Parfois lassant, un peu trop long, Multiple Maniacs n’en demeure pas moins assez unique. Son histoire ? La star d’un “cirque des perversions” à tous petits moyens, installé près d’une petite ville, n’est autre que Miss Divine, une diva (jouée par l’acteur Harris Milstead) uniquement là pour prendre les spectateurs dans un filet – au sens propre – leur soutirer leur argent, et se moquer d’eux. La suite du scénario la verra se disputer avec son compagnon, épuisé et infidèle, se faire violer en pleine rue par un homme travesti, se réfugier dans une église, y visualiser la vie du Christ, y rencontrer un esprit étrange à l’allure de femme, avoir une scène de sexe avec elle, rentrer chez elle pour voir sa fille morte, assassinée d’un coup de revolver, tuer à son tour le compagnon du début, et manger son cœur… Finalement, Miss Divine finira lynchée. Très délirant, assez drôle, pas très sérieux, Multiple Maniacs – qui revient bientôt, en version restaurée, dans la Criterion Collection – n’en demeure pas moins excessivement bien joué, notamment par Harris Milstead, très juste dans le registre ordurier. Et le style de John Waters, raconteur d’histoires inégales mais tenues par un souffle certain, s’y affirme, tout comme l’attention qu’il accorde à tous ses personnages. Dans la même nuit, Polyester, du même homme, fut projeté, en odorama… Oui, cinématographies, contestation et provocation nous parurent bien belles, avec quelques rires.

Lors de la Nuit Divine, proposée entre le samedi et le dimanche derniers, on a pu découvrir également le rare Multiple Maniacs, second long-métrage de John Waters, avec l’acteur travesti désormais célèbre qui donnait son nom à la soirée de projection. Un film sorti en 1970, marqué par une envie de provoquer, et l’usage de procédés très divers, aboutissant à une (petite) explosion de talent. Parfois lassant, un peu trop long, Multiple Maniacs n’en demeure pas moins assez unique. Son histoire ? La star d’un “cirque des perversions” à tous petits moyens, installé près d’une petite ville, n’est autre que Miss Divine, une diva (jouée par l’acteur Harris Milstead) uniquement là pour prendre les spectateurs dans un filet – au sens propre – leur soutirer leur argent, et se moquer d’eux. La suite du scénario la verra se disputer avec son compagnon, épuisé et infidèle, se faire violer en pleine rue par un homme travesti, se réfugier dans une église, y visualiser la vie du Christ, y rencontrer un esprit étrange à l’allure de femme, avoir une scène de sexe avec elle, rentrer chez elle pour voir sa fille morte, assassinée d’un coup de revolver, tuer à son tour le compagnon du début, et manger son cœur… Finalement, Miss Divine finira lynchée. Très délirant, assez drôle, pas très sérieux, Multiple Maniacs – qui revient bientôt, en version restaurée, dans la Criterion Collection – n’en demeure pas moins excessivement bien joué, notamment par Harris Milstead, très juste dans le registre ordurier. Et le style de John Waters, raconteur d’histoires inégales mais tenues par un souffle certain, s’y affirme, tout comme l’attention qu’il accorde à tous ses personnages. Dans la même nuit, Polyester, du même homme, fut projeté, en odorama… Oui, cinématographies, contestation et provocation nous parurent bien belles, avec quelques rires.

*

Visuels : © association Carole Roussopoulos

© The Criterion Collection

One thought on “Rires et intervention artistique aux 17e Journées cinématographiques dionysiennes”

Commentaire(s)