Wilder shores : Les rives les plus sauvages (de l’amour)

Présentée dans le cadre d’un petit « bis » du festival Montpellier danse 2020, la pièce de Michèle Murray commence sa deuxième vie à Uzès, dans la toute nouvelle salle de l’Ombrière qui accueille une grosse partie de la programmation 2021.

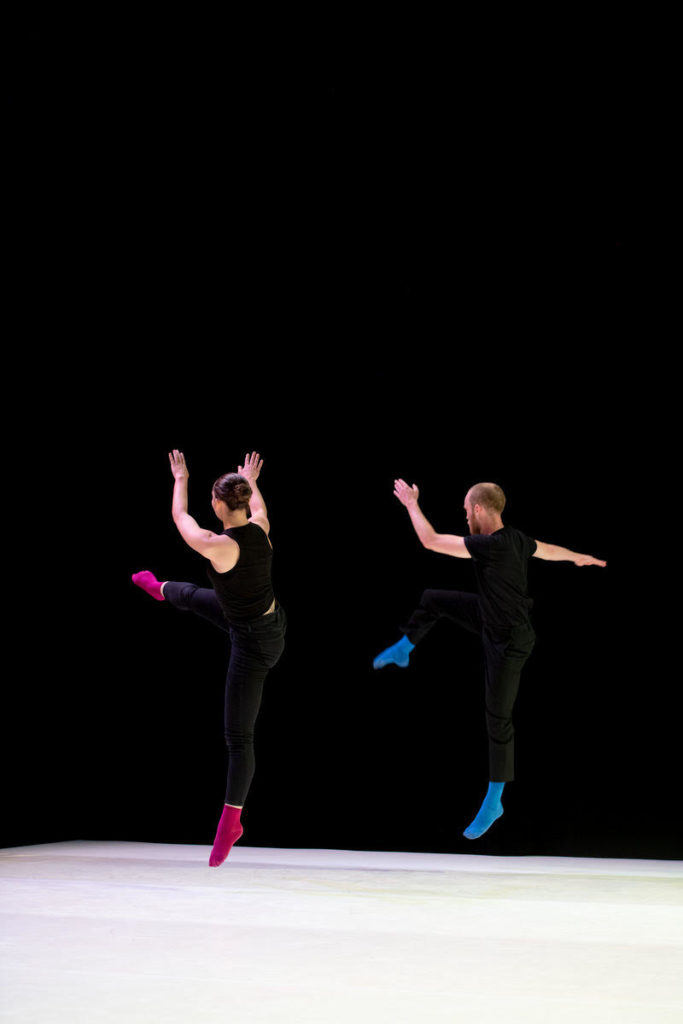

Le public ne s’y est pas trompé, ces « rives les plus sauvages » pourraient être un classique de la danse, dans sa façon de cadenasser l’espace, d’apporter des « consignes strictes, un vocabulaire dédié » qui va permettre d’irriguer et de tenir toute la phase de création. Une contrainte nécessaire qui éduque les danseurs à cette langue étrangère qu’est encore la chorégraphie naissante, un registre de base à partir duquel ils vont lancer leur conversation, s’agencer les uns aux autres. Au final, l’essentiel de cette pièce pourra chaque fois évoluer, du plus infime mouvement improvisé au plus grand écart enfin presque. Doucement quand même, la chorégraphe veille et exige une performance passée au tamis de ses impératifs de création : le souvenir lointain d’une toile de Cy Twombly qu’il sera utile de contempler ici, pour prendre la mesure de ce romantisme des frontières des formes que l’on perçoit ici presque instantanément.

Metal machine Box

Dans cette pièce en trois parties, un sextet est projeté dans une déflagration musicale brutale et continue, vortex aigu qui surprend à peine tant rapidement, on s’enfonce dedans avec les danseurs, sous le contrôle live de son compositeur Gerome Nox qui semble avoir malaxé le « Metal machine Box » de Lou Reed en une impétueuse tempête dont le souffle lentement déchire l’espace, ces rives les plus sauvages dont il est question ici. Dans ce rugissement du bruit et de la fureur, les danseurs sont guidés par une force supérieure contre laquelle ils luttent vent debout. Une tension entre contrainte et mouvement qui enflamme leur puissance d’expressivité prise dans une tentative de performance, « une composition instantanée régie par une grille de règles strictes » (M. Murray).

Gros plan

La danse fourmille de ces fourmis danseuses tant occupées à survivre qu’elles ignorent les modalités même de leur existence. Ballet nourri de pas retenus, mais jamais robotiques. Mouvements instruits par les conventions qu’elles ont donc digérées. Fourmis danseuses, composées, assemblées à partir d’un exosquelette, d’une trachée respiratoire et d’antennes. Insectes en action, indifférents à la tragédie des événements, concentrés sur les seuls gestes qui garantissent leur survie. Leur danse est sombre et en même temps, aérienne, « improvisée » dans de minuscules espaces-temps que l’on distingue à peine, là où la vie progresse dans l’ombre et la clameur des éléments. Selon la chorégraphe, il n’y a pas plus de cinq minutes sur la soixantaine qui compose ces « Wilder shores » qui ne soient pas malléables et transformables en performance personnelle, dans ces variations infimes qui marquent l’intime liberté des danseurs-insectes. Ce qui frappe alors, c’est peut-être la capacité du geste à isoler le sujet de la déflagration ambiante, le dispositif scénographique parvenant à nous plonger également dans cette pensivité de la survivance. Sans doute parce qu’à la longue – vingt, trente minutes ? – finit par se matérialiser une vibration qui enrobe le geste, et accommode les rapprochements au sein du groupe. La pièce tout entière nous dit-on encore est construite sur l’idée du duo. Impossible en première partie, durant laquelle chacun lutte pour maintenir l’ordre chorégraphique, il se cristallise par la suite autour de deux danseurs qui occupent seuls la scène et s’offrent une magnifique expérience de contacts. Une de ces rencontres pleines de cette érotique cérébralité que l’excitation à matérialiser ce que l’on ne parvenait pas à percevoir a finalement rendu épaisse. Oui, c’était bien là, juste en dessous des gestes, et voilà que ça apparaît, amplifié; grosses lunettes, gros plan, un peu obscène peut-être. De l’imaginaire de la performance, on passe à une tentative d’enregistrement des émotions, une cinématographie.

WILDER SHORES Teaser N°2 from PLAY / Michèle Murray on Vimeo.

Jusqu’à l’épuisement

Autour de ce passage intersectionnel, insecte à vertébré, animal à « animé » c’est-à-dire « dansé », rien ne filtre vraiment sur le field recording. Pas de variation sonore ou de « changement de décor ». Le groupe disparaît puis revient, mais en rien cette impromptue ne vient casser l’ambiance, infléchir la température musicale. A nouveau encore et encore, la règle est fixe et rien ne semble vouloir la changer. Après le duo, le sextet revient au complet, un retour au commencement, éternel et sautillant, un peu plus organique pour le coup. Dans la pénombre, les pupilles se dilatent, les gestes rapprochent. La possibilité de contacts se matérialise cette fois joyeusement. Littéralement, la danse se décoince, elle n’est plus l’objet d’un litige entre liberté et contrainte mais s’échappe sous nos yeux, dans la pure jubilation de son désir et, finalement, dans son propre épuisement.

« Wilder shores », Michèle Murray, Coproduction Montpellier danse 2020, CCM de Tours, CDCOM Toulouse et Uzès. Ministère de la culture, DRAC Occitanie.

Crédit photos © Laurent Paillier