Kitsch ou pas kitsch ? L’ironie des artistes à l’ICI pour oublier

Malgré la polémique sur le développement du lieu (voir notre article ici ), l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) propose un parcours de rentrée sous le signe du kitsch. L’exposition se déroule comme à l’habitude sur les deux sites de l’ICI (rue Léon, rue Stephenson) et réunit cette fois une quinzaine d’artistes à propos desquels nous est posée une question existentielle : ce qu’ils font doit-il être qualifié de kitsch ou non ? Plus largement, l’art contemporain d’artistes issus des pays d’Islam peut-il être catégorisé sous cette étiquette franchement dépréciatrice ? Enfin, pourquoi ce label nous rappelle-t-il quelque part les clichés orientalistes ? Dans tous les cas, le parcours témoigne d’une part d’une ouverture aux différents modes d’expression de l’art contemporain, et d’autre part il est accessible à tous, pouvant être abordé avec différents niveaux de lecture.

[rating=4]

Kitsch, marque infamante

Manque d’authenticité, médiocrité de la réalisation ou des matériaux utilisés, associations douteuse… Le kitsch est le mauvais goût. On le sait, il évolue. Pourtant il est particulièrement utilisé pour désigner les productions artistiques des mondes arabes. Pourtant depuis le pop art, depuis les revivals divers et variés de la fin du siècle dernier ou de cette décennie, il n’est pas évident de tracer des frontières.

Les artistes et les œuvres exposés interrogent donc tous sur cette limite à (ne pas ?) franchir. Ainsi des bouts de corps féminins (parfois androgynes) engoncés de fleurs roses d’Erfan Khalifa apparaissent sur un grain de photographie particulièrement « sucré ». On fera le rapprochement avec Koons, sauf que ce dernier ne dépasse pas la simple évocation du consumérisme contemporain du corps pornographique… De même, on s’amusera a priori des strass et des paillettes criardes insérées dans des photographies jaunies par Sissi Farassat. Marque suprême du kitsch que cette juxtaposition menée par la plasticienne iranienne ? En fait, sur un autre niveau de lecture on trouvera une réflexion sur le for intérieur et l’identité qu’une Sophie Calle ne renierait pas. Les registres sont donc superposés sur une même œuvre. La polysémie s’impose. Le fameux portrait – statuette de Néfertiti est repris et détourné par Mehdi – Georges Lahlou, sous les traits d’un personnage bien plus empâté voire « visqueux ». Son nom est représentatif de cette déformation d’une identité et des valeurs qu’on y associe : « I used to be Nefertiti ».

Au fond, derrière la question du kistch affleure presque systématiquement la question des clichés orientalistes, pris à partie par les œuvres. Ces stéréotypes que l’Occident et particulièrement l’Europe ont attribué à l’Orient (proche ou moins proche) apparaissent par les accents kitsch des œuvres du parcours : superposition des styles et des matières qui donnent lieu à désordre là où l’art européen aimait particulièrement sinon le rectiligne, du moins l’unité de construction… On croirait que les artistes reprennent à leur compte ces clichés. Ces derniers apparaissent particulièrement sur la tapisserie monumentale de Lara Baladi : cette grande tapisserie laisse voir une femme lascive semi-nue, des ruines de l’Egypte antique, un ottoman fumant le narguilé… Tout y est ! Pourtant, cette œuvre n’est pas d’un réalisme passéiste ; elle se compose de collages qui semblent être autant de pixels agrandis et le tout étant juxtaposés par une conception digitale. C’est sans doute dans ce grand écart permanent entre imagerie traditionnelle d’un vulgaire mauvais goût oriental, techniques nouvelles et ironie sur soi que réside l’intérêt de l’exposition.

Surcharger pour oublier ?

On peut se demander ensuite si ces surcharges, cet intérêt porté au passé même si le présent y affleure ne sont pas autant de signes d’une volonté d’oublier ce même présent. En effet, on perçoit dans le choix de l’Institut une volonté de s’amuser, peut-être pour oublier les difficultés du projet qu’il porte, que ce soit vis-à-vis des pouvoirs publics ou d’un quartier encore peu amène. Ensuite et surtout, on ne peut que noter combien les artistes choisis et exposés sont issus de pays en guerre civile (les artistes syriens sont particulièrement nombreux) ou ayant connu des soubresauts importants suivis d’un rétablissement dictatorial (l’Egypte avant tout).

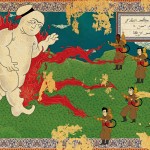

Le kitsch est alors aussi cette possibilité de ne pas complètement évacuer les destructions du moment, mais de prendre assez de recul par rapport à celles-ci que la production est encore possible. La violence des films occidentaux, reprise par les pastiches de scènes par Murat Palta, est particulièrement représentative ici. L’artiste, originaire d’Hatay, dans la Turquie la plus bouleversée aujourd’hui par la crise syrienne, mêle représentations ottomanes traditionnelles et scènes de Kill Bill, Alien ou Pulp Fiction (jubilatoire !).

Natacha Atlas est-elle Kitsch ?

Enfin, on finira par évoquer la très riche programmation culturelle autour du thème du kitsch. Natacha Atlas l’est-elle ? C’est la question qu’elle peut se poser étant donné que son concert sera suivi, à quelques jours d’intervalle, par une soirée Bollywood, un karaoké de musiques pop arabes ou encore les premières assises du kitsch organisées avec l’Ecole Nationales Supérieure des Arts décoratifs – Les Arts Déco. L’Institut ouvre ainsi plus que jamais son quartier d’origine vers les horizons culturels et artistiques différents.

Visuels :

1 : Ashraf Fawakhry, The Knight, 2010, Impression digitale sur toile © Courtesy de l’artiste

2 : Affiche de l’exposition ; partie haute de l’affiche : Lara Baladi, Oum El Dounia, 2007, Tapisserie – collage photographique (Fondation Cartier pour l’Art Contemporain), Soie et laine, 902 X 290 cm © Lara Baladi 2007

3 : Mehdi-Georges Lahlou, I used to be Nefertiti, 2014, Plâtre, gesmonite, polystyrène, peinture Courtesy Galerie Dix9, Hélène Lacharmoise

4 : Sissi Farassat, Esfahan Musee, 2009, Impression chromogénique originale brodée avec des paillettes © Sissi Farassat, Vienna. Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York / Zürich

5 : Murat Palta, Ghostbusters • Hayalet Avc?lar?, 2015, Monotype sur papier d’art © Courtesy de l’artiste, avec l’aimable autorisation de la galerie X-Ist

Lieu : Institut des Cultures d’Islam, 56, rue Stephenson et 19, rue Léon, Paris 18 (métro : La Chapelle)