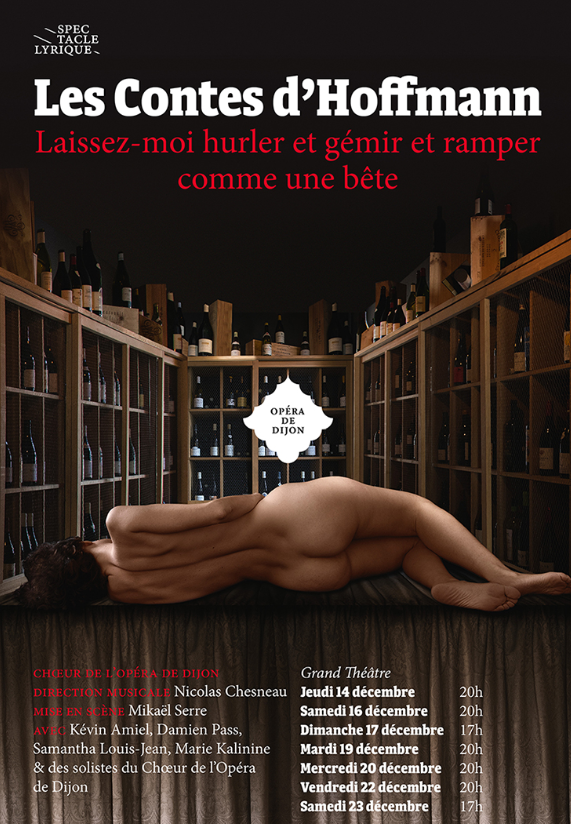

Offenbach dépoussiéré à Dijon

Alors que les fêtes de fin d’année commandent souvent des soirées légères, l’Opéra de Dijon propose une adaptation très théâtrale du dernier ouvrage d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann, confiée à Fabien Touchard pour la musique et Mickaël Serre pour le livret. Servie par un plateau de jeunes chanteurs engagés, la production met en avant le côté sombre de l’ultime opus de celui que l’on avait surnommé l'”amuseur du Second Empire”.

[rating=3]

Laissé inachevé par sa mort au début des répétitions, l’ultime opus d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann, a connu maints remaniements, au gré des plumes qui l’ont complété, et, plus récemment, de la redécouverte de manuscrits du compositeur. De cette profusion de versions, l’Opéra de Dijon a choisi de tirer parti en commandant à Mikaël Serre une adaptation contemporaine, avec la complicité de Fabien Touchard pour une condensation musicales en deux heures qui, comme le texte avec des citations de Bergman, Schroeter, Houellebecq ou Nietzsche, ne se prive pas de menus ajouts électroacoustiques par Peter von Poehl, quitte à modifier certains équilibres dramatiques.

Sur fond de bombardements vidéographiques réglés par Sébastien Dupouey, images de grande métropole où l’on peut imaginer un hybride entre New York et Los Angeles, à la manière d’un Gotham City de l’impitoyable monde lyrique noyé d’affiches en néons, défile un résumé des amours d’Hoffmann et de Stella, au travers des trois projections hallucinatoires que sont Olympia, Antonia et Giulietta, tandis que Lindorf prend l’allure d’un agent cherchant à écarter le poète maudit de sa cantatrice, laquelle devient un centre de l’intrigue, atteignant une gloire que jalouse son amant, jusqu’à l’étrangler, tel Otello Desdémone. Ponctuant chacun des actes, une entrevue avec la star, en anglais car cela fait plus international, détaille son intimité, en particulier amoureuse, et son évolution au feu de la renommée, à la manière des tabloïds plus avides, comme notre temps, des coulisses de la vie artistique, que de l’art lui-même.

La scénographie de Nina Wetzel suggère la fascination des paillettes, à l’exemple d’un scintillant rideau de scène derrière lequel se dissimule les musiciens. Assurément, le spectacle cherche à coller à la surabondance d’effets visuels qui caractérise notre époque, au risque d’aller au-delà de la satiété dans l’expression de la violence, même si l’on peut apprécier des éclairages inattendus sur certains personnages. Liquidant l’innocence du veuf éploré reportant son affection de manière presque fusionnelle sur sa fille – un classique de Romantisme –, le père d’Antonia se révèle possessif et incestueux, quand Frantz devient le frère de la jeune femme – une histoire de famille qui n’ignore vraisemblablement pas les récents scandales autour des abus sexuels commis par la gent masculine.

Ce point de vue iconoclaste s’appuie par ailleurs sur un plateau de jeunes solistes. En Hoffmann, Kévin Amiel pallie les difficultés liées à une méforme passagère induite par l’hiver, et souligne la fragilité tourmentée – et alcoolisée – du poète. La Stella de Samantha Louis-Jean lisse avec à-propos les couleurs des fantasmes féminins successifs d’Olympia, Antonia et Giulietta, entre aigus de l’automate et velours de la courtisane. Endossant avec un naturel confondant les costumes dessinés par Fanny Brouste, du smoking de Lindorf au Dapertutto façon bonimenteur de télé-réalité, en passant par le méphistophélique Docteur Miracle, et Coppélius, Damien Pass domine le plateau de sa voix onctueuse et maîtrisée, carrefour entre le souffle de la jeunesse et la maîtrise des moyens. Nicklausse et Muse au visage d’Hoffmann, ainsi que fantôme de la mère d’Antonia, Maria Kalinine démontre une admirable homogénéité, sans faiblesse.

Les autres rôles reviennent à des membres du Choeur de l’Opéra de Dijon, que l’on retrouvent dans les ensembles de cette version chambriste. Matthieu Chapuis ne dépare aucunement en Frantz et Nathanaël. A Rafael Galaz revient Crespel, quand Jean-Christophe Sandmeier s’acquitte de Spalanzani, et Jonas Yajure, Hermann. Mentionnons encore les interventions d’Alessandro Baudino en Cochenille et Pitichinaccio, et celles de Zakaria El Bahri, Maître Luther et Schlemil. Quant à Nicolas Chesneau, il impulse une nervosité que favorise la réduction à onze pupitres – un quintette à vents et un à cordes, ainsi qu’un piano. La modestie des moyens ne freine pas toujours l’imagination – fût-elle parfois un peu infidèle.

Les Contes d’Hoffmann, d’après Jacques Offenbach, adaptation : Mikaël Serre et Fabien Touchard, Opéra de Dijon, jusqu’au 23 décembre 2017

visuel : affiche