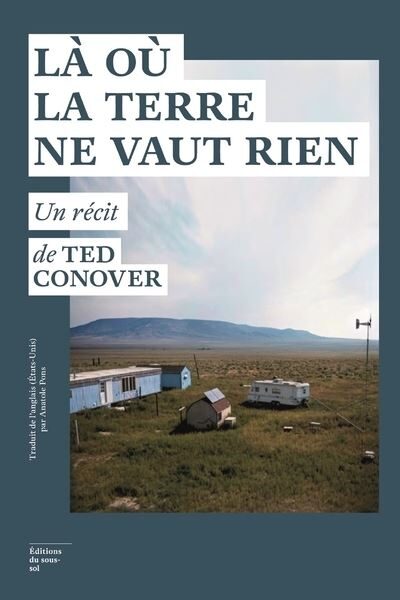

“Là où la terre ne vaut rien” Ted Conover : le récit poignant d’une Amérique oubliée, entre quête de liberté et précarité.

Dans la vallée de San Luis, au Colorado, Ted Conover s’immerge pendant près de cinq ans parmi ceux qui ont choisi de vivre en marge. Là où la terre ne vaut rien est le récit poignant d’une Amérique oubliée, entre quête de liberté et précarité.

Ted Conover est de ces écrivains qui ne s’encombrent pas de distance critique. Anthropologue de formation, journaliste de terrain et écrivain de conviction, il se tient au plus près des existences qu’il décrit, quitte à s’y brûler. Depuis ses débuts dans les années 1980, il s’est imposé comme une figure majeure du journalisme narratif américain le New Journalism dans la lignée des George Orwell, John Steinbeck, Tom Wolfe, Barbara Ehrenreich ou plus récemment Katherine Boo ces auteurs qui s’immergent dans les marges pour mieux révéler le centre. Né en 1958 à Okinawa, élevé dans le Midwest, Conover a tout d’abord suivi la voie académique. Mais, comme souvent chez les meilleurs enquêteurs, l’université ne suffit pas. C’est en quittant Harvard pour vivre avec les hobos, ces marginaux nomades qui hantent les voies ferrées américaines, qu’il publie Rolling Nowhere (Au fil du rail, 1984), premier texte qui mêle rigueur ethnographique et souffle littéraire. Suivront Coyotes (1987), où il franchit la frontière mexicaine avec des migrants clandestins, et surtout Newjack (2000), plongée sidérante dans le système carcéral américain à travers son expérience de gardien à Sing Sing, finaliste du prix Pulitzer. Dans Là où la terre ne vaut rien, publié aux Éditions du Sous-Sol dans une traduction acérée de Charles Recoursé, l’écrivain poursuit son exploration des zones grises du rêve américain. L’enquête, patiemment construite sur plusieurs années, prend pour décor la vallée de San Luis, au sud du Colorado. Là-bas, sur des parcelles désertiques vendues à bas prix, s’installent des individus qui, par choix ou par nécessité, s’exilent du reste du pays : vétérans désabusés, des familles repliées sur elles même, marginaux autarciques, mères célibataires, fumeurs de méthamphétamine, amateurs d’armes à feu, survivalistes aux rêves brisés souffrants d’anxiété sociale. Dans ces lignes qui repoussent la frontière entre le récit et le reportage, il dépeint une humanité bigarrée, désaxée, mais tenace. Il y a chez lui une fidélité absolue aux faits, mais aussi une capacité rare à faire entendre les voix silencieuses sans les trahir. Là où la terre ne vaut rien est, à cet égard, un texte exemplaire : ni plaidoyer, ni réquisitoire, mais un regard clairvoyant sur une société fracturée, où la pauvreté ne se mesure pas seulement en dollars, mais en solitude, en abandon, en rêves laissés en friche. Dans ces terres où “la terre ne vaut rien”, c’est l’humain que Conover redonne à voir, dans ce qu’il a de plus nu et de plus digne. Pour ce récit, l’auteur ne se contente pas de tendre un micro : il achète un terrain, et vit près de cinq ans dans un mobile home sans eau courante, participé aux réunions de voisins, creuse des fossés, affronte les tempêtes de sable et les suspicions. Parmi les hommes et femmes qu’il côtoie, on trouve des personnages comme Troy Zinn, qui, malgré des conditions de vie difficiles, apprécie la majesté des montagnes environnantes. Autre figure marquante de la vallée de San Luis, Callie, une ancienne enseignante de lycée, qui met désormais son expérience au service de La Puente, une association locale venant en aide aux habitants et aux sans-abris. Ted Conover la décrit comme une femme calme et posée, capable de gérer des situations tendues avec une sérénité remarquable. Un épisode illustre particulièrement son sang-froid : un jeune homme, visiblement en détresse psychologique, se présente au centre d’aide en se faisant appeler “Benjamin Franklin”, affirmant être né il y a deux cents ans et déclarant que sa langue maternelle est le russe et son ethnicité “violet”. Alors que la situation pourrait dégénérer, Callie reste imperturbable, ne réagissant pas aux provocations. Elle explique à Conover : « C’est juste que je ne réagis pas aux sarcasmes. J’ai trop d’années d’enseignement au lycée derrière moi pour ça. Il a clairement des problèmes psychologiques ». Elle forme également les bénévoles d’AmeriCorps à gérer ce type de situations, soulignant l’importance de ne pas prendre les agressions personnellement, car elles sont souvent le reflet de la frustration et de la détresse des individus en crise. Callie incarne la résilience et l’empathie au sein d’une communauté marquée par la marginalisation et la précarité. Son engagement et sa capacité à maintenir une attitude bienveillante face à l’adversité font d’elle un pilier essentiel pour les habitants de la vallée. Ces résidents, bien que vivant dans des conditions précaires, partagent des moments de solidarité, d’entraide et de convivialité, formant une communauté soudée par leur choix de vie en marge. Ted Conover dépeint ces individus, sans les juger, mettant en lumière leurs contradictions : rejet du gouvernement mais dépendance aux aides sociales, désir d’isolement mais besoin de solidarité. Son récit, sans fioritures, offre une plongée authentique dans une Amérique en marge, rappelant l’univers de Nomadland ou des films des frères Coen. C’est dans cette proximité que réside la force de son écriture : une attention continue, une humilité rare, une langue sans effets mais d’une clarté souveraine. Il évite la condescendance comme le misérabilisme, refuse l’ironie facile, et livre à la place un récit tendu, sincère, d’une justesse presque clinique. Un grand livre, discret mais essentiel, au croisement du journalisme et de la littérature. À lire comme on regarde l’Amérique dans les yeux.

Jean-Christophe Mary

Là où la terre ne vaut rien, Ted Conover

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anatole Pons-Reumaux

Éditions du Sous-Sol, collection Feuilleton non-fiction

336 pages, 23,50 €