15èmes Journées cinématographiques dionysiennes : Soirée Féminisme ouvrier

Cette année, l’excellent festival qui se déroule au cinéma L’Ecran de Saint-Denis, met les femmes à l’honneur. Parle de leur présence dans les films. Dans l’industrie cinématographique. Et dans certaines luttes historiques, qui furent enregistrées par les caméras. Au programme de ce premier jour, un peu de militantisme. Finement analysé.

Les luttes des femmes dans le secteur professionnel. L’expression de leur mécontentement, et leurs appels à l’aide. Ces sujets ont été abondamment filmés, depuis la fin des années soixante. Ce soir, Tangui Perron, membre de Périphérie, nous propose de redécouvrir un film de quarante-six minutes, réalisé pour la télévision en 1967. Un « documentaire de création », signé Jacques Krier. « Vieux militant communiste », certes, mais aussi réalisateur maîtrisant son outil.

Les luttes des femmes dans le secteur professionnel. L’expression de leur mécontentement, et leurs appels à l’aide. Ces sujets ont été abondamment filmés, depuis la fin des années soixante. Ce soir, Tangui Perron, membre de Périphérie, nous propose de redécouvrir un film de quarante-six minutes, réalisé pour la télévision en 1967. Un « documentaire de création », signé Jacques Krier. « Vieux militant communiste », certes, mais aussi réalisateur maîtrisant son outil.

En guise d’introduction, le film du Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers », tourné par lui, est projeté. Son sujet ? Les dix-huit occupants du salon de coiffure du 57, Boulevard de Strasbourg. Dix-huit visages qui s’adressent frontalement à nous. Avec des mots très simples. « On quitte son pays pour ne pas mourir » ; « les clients payent pour nos compétences » ; « nous voulons payer nos impôts » ; « nous sommes des travailleurs de France ». Militant, mais aussi très digne et très marquant. (Pour voir le film, cliquez ici.)

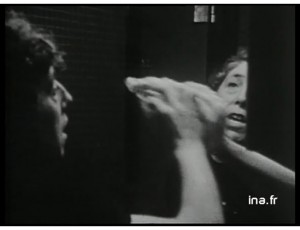

Les Matinales, de Jacques Krier, suit donc. Réalisé en 1967, il fut projeté dans l’émission « Les Femmes aussi… ». Entre cinq et sept heures du matin, plusieurs femmes sont donc suivies. Elles travaillent pour des sociétés de nettoyage. L’une, âgée de 76 ans, marche de Marcadet à Matignon pour aller effectuer sa besogne. Une autre avance : « c’est mon métier, j’aime ça car je suis libre, et pas surveillée tout le temps ». Une troisième explique qu’elle a commencé cette activité pour ne pas que son mari et elle soient fatigués aux mêmes heures. A deux, ils gagnent 150 000 francs par mois. Le travail du réalisateur passionne, car il filme sans effets appuyés, et suit ses interlocuteurs dans leur quotidien, prenant le train à leur suite, par exemple. « Les techniques d’écriture directe ont été expérimentées à la télévision, afin de donner une image du peuple, puis elles ont été interdites », commente Tangui Perron.

C’est l’heure d’introduire un débat, destiné à définir ce qu’est le « féminisme ouvrier ». Au final, il y aura plus de faits décrits que de réponses trouvées. On aime le processus, qui fait intervenir une ouvrière syndiquée travaillant actuellement à l’usine PSA-Poissy, Ghislaine Tormos, par ailleurs auteure d’un témoignage (Le Salaire de la vie), et une travailleuse qui fut aussi, pendant vingt-six ans, députée de La Courneuve-Aubervilliers, Muguette Jacquaint. Cette dernière évoquera les difficultés à mettre sur la table les problèmes physiologiques féminins, dans les discussions sur la politique du travail ; et la nécessité, dès les années 70, que les paroles des femmes employées ne soient pas relayées par des hommes. Ghislaine Tormos, partisante de l’organisation des ouvrières entre elles, avancera que dans son usine, les travailleuses ne se parlent pas… Et Fanny Gallot, maîtresse de conférence en histoire contemporaine, de nous rappeler que les ouvrières syndiquées des années 70 avaient du mal à se considérer comme « féministes ». Car le terme demeurait trop bourgeois. De nos jours, les moyens de s’exprimer au sein des usines, pour les femmes, existent davantage. Mais sont-ils plus usités ?…

C’est l’heure d’introduire un débat, destiné à définir ce qu’est le « féminisme ouvrier ». Au final, il y aura plus de faits décrits que de réponses trouvées. On aime le processus, qui fait intervenir une ouvrière syndiquée travaillant actuellement à l’usine PSA-Poissy, Ghislaine Tormos, par ailleurs auteure d’un témoignage (Le Salaire de la vie), et une travailleuse qui fut aussi, pendant vingt-six ans, députée de La Courneuve-Aubervilliers, Muguette Jacquaint. Cette dernière évoquera les difficultés à mettre sur la table les problèmes physiologiques féminins, dans les discussions sur la politique du travail ; et la nécessité, dès les années 70, que les paroles des femmes employées ne soient pas relayées par des hommes. Ghislaine Tormos, partisante de l’organisation des ouvrières entre elles, avancera que dans son usine, les travailleuses ne se parlent pas… Et Fanny Gallot, maîtresse de conférence en histoire contemporaine, de nous rappeler que les ouvrières syndiquées des années 70 avaient du mal à se considérer comme « féministes ». Car le terme demeurait trop bourgeois. De nos jours, les moyens de s’exprimer au sein des usines, pour les femmes, existent davantage. Mais sont-ils plus usités ?…

Un peu plus tôt dans la soirée, on avait pu revoir Wanda, classique du cinéma réalisé par Barbara Loden en 1970. Histoire d’une américaine renonçant totalement à avoir un rôle social. Autrement dit, à tenir celui que les gens attendent. Si le film la fait toucher à la criminalité et à la noirceur, Wanda n’en demeure pas moins, aujourd’hui, une héroine passive. Donc un peu ennuyeuse. On préfère la parole des ouvrières d’hier et d’aujourd’hui, qui, placée au coeur de débats, donne à réfléchir. Non pas à la révolution, mais à l’état du travail pour les femmes.

Les Journées cinématographiques dionysiennes se poursuivent jusqu’au 10 février, à l’Ecran (Saint-Denis). Toute la culture y sera présent vendredi, samedi et dimanche. Courez-y vous aussi.

Visuels : affiche des 15èmes Journées cinématographiques dionysiennes

Capture écran, Les Matinales, de Jacques Krier

Infos pratiques

One thought on “15èmes Journées cinématographiques dionysiennes : Soirée Féminisme ouvrier”

Commentaire(s)

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Publier un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

temps

Bonjour,

Très bel article,

Un petit bug peut-être

“150 000 euros par mois” en faisant des ménages.

Cordialement