15èmes Journées cinématographiques dionysiennes : journée Agnès Varda

Deux films, suivis d’une conférence, pour comprendre les évolutions d’une cinéaste. Et l’éternelle question qu’elle pose : « comment montrer ». Une journée exaltante.

« Comment peut-on encore mourir de froid au XXème siècle ? » Sur la scène du cinéma L’Ecran, à Saint-Denis, Agnès Varda est là, ce soir, en compagnie de Catherine Bizern, pour nous inviter au questionnement. Son cinéma, fondé sur « un intérêt fort pour les comportements », a toujours eu pour point de départ des interrogations. Des recherches. Des témoignages. Pour Sans toit ni loi, « j’ai passé pas mal de temps dans les gares pas fermées, la nuit », pour faire des rencontres, rapporte-t-elle. Ce soir, c’est sa technique qu’elle va expliquer, plutôt que son engagement, ou son rapport au féminisme. Ce qui l’amène à présenter, outre ses films, des extraits de ses installations artistiques actuelles. Quelques veuves de Noirmoutier, par exemple, où le dispositif « isole l’écoute tout en permettant à ceux qui veulent aller à la rencontre de se rassembler ». Les spectateurs devant chausser un casque pour entendre les propos de femmes interviewées, dont les visages s’affichent face à eux, sur une quinzaine de petits écrans.

« Comment peut-on encore mourir de froid au XXème siècle ? » Sur la scène du cinéma L’Ecran, à Saint-Denis, Agnès Varda est là, ce soir, en compagnie de Catherine Bizern, pour nous inviter au questionnement. Son cinéma, fondé sur « un intérêt fort pour les comportements », a toujours eu pour point de départ des interrogations. Des recherches. Des témoignages. Pour Sans toit ni loi, « j’ai passé pas mal de temps dans les gares pas fermées, la nuit », pour faire des rencontres, rapporte-t-elle. Ce soir, c’est sa technique qu’elle va expliquer, plutôt que son engagement, ou son rapport au féminisme. Ce qui l’amène à présenter, outre ses films, des extraits de ses installations artistiques actuelles. Quelques veuves de Noirmoutier, par exemple, où le dispositif « isole l’écoute tout en permettant à ceux qui veulent aller à la rencontre de se rassembler ». Les spectateurs devant chausser un casque pour entendre les propos de femmes interviewées, dont les visages s’affichent face à eux, sur une quinzaine de petits écrans.

Auparavant, on aura pu assister à deux projections : L’une chante, l’autre pas (1977) et donc, Sans toit ni loi (1985). D’une part, les destinées de deux amies tentant, avec difficulté, de découvrir « le bonheur d’être femmes » entre 1962 et 1977 ; d’autre part, les derniers mois de Mona, une sans-abri parcourant les routes du Sud, en plein hiver (jouée par Sandrine Bonnaire, dix-sept ans à l’époque). Deux films pas du tout vieillis, au ton personnel, mélangeant la fiction à des procédés documentaires. Avec, dans L’une chante, l’autre pas, des chansons qui prodiguent du recul, tout en réussissant à transmettre l’esprit d’une époque. Et, dans Sans toit ni loi, des passages frontaux où ceux qui croisèrent la route de Mona racontent cette femme.

Le style Varda, fragmentaire, donne à ses films de la légèreté et du souffle. Un sentiment tenace d’espoir nous tient à l’issue des projections. Et il n’y a pas jusqu’aux voix-off, souvent faites par elle, qui soient exemptes de didactisme. Du souffle, rien que du souffle. On a l’impression, au final, que les femmes décrites sont les doubles de notre réalisatrice. Qu’elle essaye à présent de « concilier », grâce à des formes globales. Son engagement, même si elle l’évoque peu ce soir, se situe là : dire ce qu’elle ressent du monde, à travers des formes en décalage. Afin que chacun puisse se sentir touché par les figures décrites. Et presque jouer un rôle dans le film. Les Journées cinématographiques dionysiennes ont lieu au cinéma L’Ecran de Saint-Denis jusqu’au 10 février. Précipitez-vous-y.

Le style Varda, fragmentaire, donne à ses films de la légèreté et du souffle. Un sentiment tenace d’espoir nous tient à l’issue des projections. Et il n’y a pas jusqu’aux voix-off, souvent faites par elle, qui soient exemptes de didactisme. Du souffle, rien que du souffle. On a l’impression, au final, que les femmes décrites sont les doubles de notre réalisatrice. Qu’elle essaye à présent de « concilier », grâce à des formes globales. Son engagement, même si elle l’évoque peu ce soir, se situe là : dire ce qu’elle ressent du monde, à travers des formes en décalage. Afin que chacun puisse se sentir touché par les figures décrites. Et presque jouer un rôle dans le film. Les Journées cinématographiques dionysiennes ont lieu au cinéma L’Ecran de Saint-Denis jusqu’au 10 février. Précipitez-vous-y.

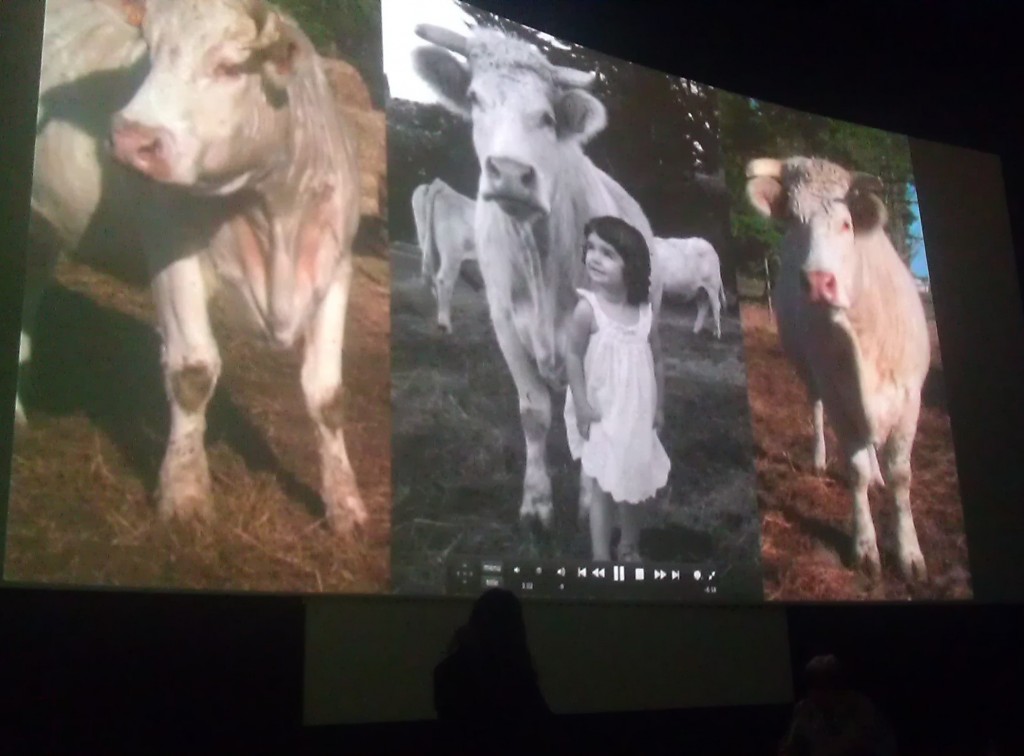

Visuel : Images de l’installation Alice et les vaches d’Agnès Varda © Geoffrey Nabavian

Agnès Varda, filmée par elle-même, dans Les Plages d’Agnès (2008) © Les Films du Losange