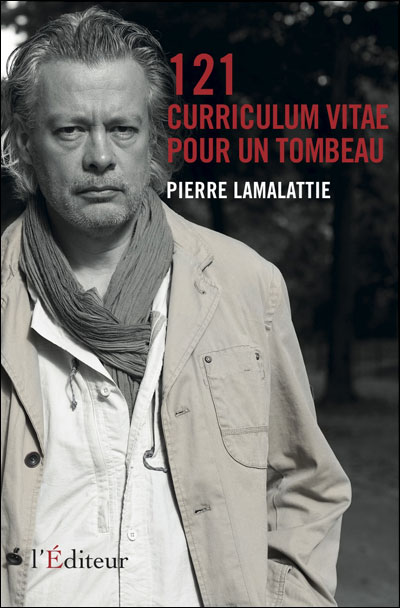

Pierre Lamalattie : 121 curriculum vitae pour un tombeau, en roman et en peinture

Fin 2011, simultanément sortait le premier roman du peintre Pierre Lamalattie et se tenait une exposition (jusque janvier) à la galerie Blondel. D’un côté, donc, des peintures figuratives, portraits en bleu-gris présentés comme des CV dans lesquels avec une acuité d’observation et un sens aiguisé de la formule, il croque des stéréotypes humains à hauteur de symptôme. De l’autre, sa prolongation en un roman homonyme, ce cycle de 121 curriculum vitae pour un tombeau est un délice de drôlerie en façon de miroir reflétant la hideur d’une époque corrompue par l’idéologie managériale, empuantie par tous les effluves abjects du libéralisme. C’est peu dire que le roman et l’expo ont une pertinence particulière alors que va s’achever le « moment Sarkozy » qui en fut un concentré nauséeux et dont il est difficile de croire que le prochain mandat va nous débarrasser, malgré l’urgence historique.

Fin 2011, simultanément sortait le premier roman du peintre Pierre Lamalattie et se tenait une exposition (jusque janvier) à la galerie Blondel. D’un côté, donc, des peintures figuratives, portraits en bleu-gris présentés comme des CV dans lesquels avec une acuité d’observation et un sens aiguisé de la formule, il croque des stéréotypes humains à hauteur de symptôme. De l’autre, sa prolongation en un roman homonyme, ce cycle de 121 curriculum vitae pour un tombeau est un délice de drôlerie en façon de miroir reflétant la hideur d’une époque corrompue par l’idéologie managériale, empuantie par tous les effluves abjects du libéralisme. C’est peu dire que le roman et l’expo ont une pertinence particulière alors que va s’achever le « moment Sarkozy » qui en fut un concentré nauséeux et dont il est difficile de croire que le prochain mandat va nous débarrasser, malgré l’urgence historique.

A toute époque ses lieux communs, ses mots inquestionnés. Gustave Flaubert et Léon Bloy furent au XIXe siècle pionniers dans cet art méchant de collecter les lieux communs de l’infatuation petite-bourgeoisie, à la façon dont l’entomologiste réunit sous verre des petites bêtes du bon Dieu.

Sur l’empire médiatique, le soleil de l’intelligence ne se lève presque jamais ; comme il étend sa nuit perpétuelle de lieux communs, les hommes finissent par oublier qu’il existe une lumière qui fasse la clarté vive. Écrasés par l’ombre des naintellectuels et des béachelles, nuées de crétinisme savant et nuages de sottes-réelles, ils se voient privés de lumière : les nuisibles planent et stridulent sans désemparer. Et la pénombre semble être le jour : les lieux communs, répétés à longueur d’année chez les Calvi et alii, bientôt passent pour des vérités pour ceux qui ont oublié qu’il existait une lumière plus vive.

Il est alors salutaire que l’art apporte son flambeau, selon la formule de Paul Klee : « L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible ». Hé bien voilà ce que réalisent les portraits imaginaires (réunis en un cycle de peintures) et le roman de Pierre Lamalattie, tous deux sous le titre 121 curriculum vitae pour un tombeau.

Et que rend visible Lamalattie, au juste ? Ni ses peintures ni son roman ne sont un froid recensement de lieux communs ; ils illustrent le temps présent, indiquent un malaise : « J’y ai mis ce qu’il y a de décevant dans l’époque actuelle. Celle de ceux à qui la beauté échappe ». Attaché à une conception traditionnelle de l’art (il se dit, ce qui l’honore, « peintre d’histoire »), il indique les maux et les évidences de notre temps. Ses personnages ne sont souvent que des symptômes, pareils à des marionnettes interchangeables à travers lesquelles parlent quelques ventriloques. Plus clairement : Pierre Lamalattie, tout comme Houellebecq qui fut longtemps son ami, dépeint la société des humains à l’ère du libéralisme (étant entendu à la fois sur les plans économique/politique et culturel). Chez Lamalattie aussi, les personnages évoluent dans la prosaïque et banale réalité de l’entreprise et de la classe moyenne, dans cet univers sans hauteur ni aventure, de la quotidienneté des gens ordinaires. Parlant d’un même univers, l’atrabilaire Houellebecq serait un Héraclite, dont Lamalattie serait le Démocrite, observant avec un sain amusement les vanités humaines, riant d’un rire éveillé, dont il serait vain de chercher à distinguer la tendresse de la moquerie. (Mais alors une moquerie à mille lieues du dangereux crétinisme télévisé, par exemple de ces hyènes ricanantes du Petit Journal.)

Alors, les personnages répètent les obsessions et les valeurs rebattues à longueur d’années par les politicaillons libéraux, les magazines féminins, les débats télévisés, les slogans publicitaires. Ainsi des portraits imaginaires de Valérie, « une femme de son temps qui n’hésite pas à être elle-même », ou de Ludivine : « elle va recalculer son poids idéal ». La sottise du monde de l’entreprise est tout aussi succulente, entre les mesquineries et les messes basses, l’arrivisme et la médisance : « Fred – son chef est un con, qu’il espère remplacer bientôt ». C’est aussi cette immonde poésie managériale qui souille tout, que ce soit le terme « gérer » à présent appliqué à tous les champs de la vie, ou bien les mots comme « salarié proactif », « optimiser », ou encore «ressources humaines » (« Sabine – elle gère 32 moyens humains qui n’oublient jamais de lui fêter son anniversaire »)… Ou encore, ce lieu commun typique du libéralisme friedmanien pour les nuls : « François – Il nous a dit que, pour une France qui gagne, il faudrait moins de fonctionnaires et plus de types comme lui ». De page en page, de portrait en portrait, passant par la politique, la sexualité, le religieux (« Anne-Chlothilde – d’après elle, Dieu est Amour, autrement dit, il est très, très sympa »), Lamalattie déroule le panorama d’une société éclatée, où les individus se replient sur la sphère privée, où les valeurs de performance et de concurrence ont supplanté le sens politique de l’intérêt collectif, où même les convictions politiques sont dépolitisées et seulement sociétales, dérisoires (le passage sur le Salon de l’Agriculture où l’on voit s’exprimer un écologisme de surface, car dépolitisé, est drolatique et très bien observé). Panorama d’une société ravagée par le libéralisme que résume la formule de Margaret Thatcher : « Il n’y a rien de tel que la société : seulement des individus ».

Alors, les personnages répètent les obsessions et les valeurs rebattues à longueur d’années par les politicaillons libéraux, les magazines féminins, les débats télévisés, les slogans publicitaires. Ainsi des portraits imaginaires de Valérie, « une femme de son temps qui n’hésite pas à être elle-même », ou de Ludivine : « elle va recalculer son poids idéal ». La sottise du monde de l’entreprise est tout aussi succulente, entre les mesquineries et les messes basses, l’arrivisme et la médisance : « Fred – son chef est un con, qu’il espère remplacer bientôt ». C’est aussi cette immonde poésie managériale qui souille tout, que ce soit le terme « gérer » à présent appliqué à tous les champs de la vie, ou bien les mots comme « salarié proactif », « optimiser », ou encore «ressources humaines » (« Sabine – elle gère 32 moyens humains qui n’oublient jamais de lui fêter son anniversaire »)… Ou encore, ce lieu commun typique du libéralisme friedmanien pour les nuls : « François – Il nous a dit que, pour une France qui gagne, il faudrait moins de fonctionnaires et plus de types comme lui ». De page en page, de portrait en portrait, passant par la politique, la sexualité, le religieux (« Anne-Chlothilde – d’après elle, Dieu est Amour, autrement dit, il est très, très sympa »), Lamalattie déroule le panorama d’une société éclatée, où les individus se replient sur la sphère privée, où les valeurs de performance et de concurrence ont supplanté le sens politique de l’intérêt collectif, où même les convictions politiques sont dépolitisées et seulement sociétales, dérisoires (le passage sur le Salon de l’Agriculture où l’on voit s’exprimer un écologisme de surface, car dépolitisé, est drolatique et très bien observé). Panorama d’une société ravagée par le libéralisme que résume la formule de Margaret Thatcher : « Il n’y a rien de tel que la société : seulement des individus ».

Le roman et les tableaux mettent à nu la tromperie du libéralisme : prétendant aviver la liberté des individus et, partant, leur singularité, il semble avoir surtout accouché un mimétisme de masse. Ce que rend visible Lamalattie, à la lumière saine et crue de l’humour, ce sont  précisément les servitudes que ne conjurent pas les mantras répétés de la « liberté individuelle » et de la « liberté d’expression ». Évidé de son sens le mot « Liberté » peut dès lors se clamer et s’arborer comme un coquillage en sautoir et, sous couleur de « liberté d’opinion », s’abstenir de toute opinion, sous couleur de « liberté d’expression », s’enchaîner aux semblables idioties caquetées par le poulailler des éditocrates (lire à ce sujet la délicieuse analyse du « symptôme du larbin »), etc. Dès lors, brandissant sans le savoir toutes sortes de lieux communs, nous habitons le ridicule, avec le sérieux de gosses jouant déguisés avec les trop larges chemises et les escarpins démesurés de maman.

précisément les servitudes que ne conjurent pas les mantras répétés de la « liberté individuelle » et de la « liberté d’expression ». Évidé de son sens le mot « Liberté » peut dès lors se clamer et s’arborer comme un coquillage en sautoir et, sous couleur de « liberté d’opinion », s’abstenir de toute opinion, sous couleur de « liberté d’expression », s’enchaîner aux semblables idioties caquetées par le poulailler des éditocrates (lire à ce sujet la délicieuse analyse du « symptôme du larbin »), etc. Dès lors, brandissant sans le savoir toutes sortes de lieux communs, nous habitons le ridicule, avec le sérieux de gosses jouant déguisés avec les trop larges chemises et les escarpins démesurés de maman.

Et il est significatif que, derrière l’ironie et la tendresse, pointe une amertume, comme si Lamalattie au fond nous disait que cette époque est abjecte, un broyeur implacable, une machine à réduire tout ce qu’il peut y avoir de beau en l’individu. Il y a, derrière le sourire, une certaine tristesse à faire le compte des espérances gâchées et des vies corsetées.

Dénonçant ce qu’il qualifie poliment de « décevant » dans l’époque actuelle, Pierre Lamalattie a l’intelligence et le mérite de ne le faire pas dans les langages corrompus de l’art contemporain, lequel fait largement les frais de ses moqueries, dans des passages d’ailleurs très savoureux (« Pierick – son exposition propose, ni plus, ni moins, de réinvestir de façon non-linéaire la métacritique de la représentation »). Il se qualifie de « peintre d’histoire », ce qui n’est pas rien dans une époque où l’art continue à beaucoup promouvoir l’autisme des « mythologies personnelles » et dans laquelle nous continuons à payer les pots cassés de l’illusion d’une « fin de l’Histoire ». En tant que peintre, Pierre Lamalattie affirme une démarche louable : se dire héritier de la peinture d’Histoire (le Grand Genre qui plus que tout autre fit les frais du triomphe des avant-gardes), cela revient à affirmer qu’il y a un au-delà au « moi-je » et au narcissisme de l’artiste, qui est à peu près la norme depuis le XIXe siècle. Réalisant des portraits – quand bien même souvent imaginaires –, il revalorise la figure, c’est-à-dire la prise en considération de l’Autre, après un siècle qui a souvent marginalisé non seulement la peinture figurative, mais aussi le portrait. Il montre surtout que l’on  peut être un artiste contemporain (au sens littéral, c’est-à-dire d’aujourd’hui) tout en s’inscrivant dans la tradition, car il sait qu’il s’agit non pas de la répéter, mais de la poursuivre.

peut être un artiste contemporain (au sens littéral, c’est-à-dire d’aujourd’hui) tout en s’inscrivant dans la tradition, car il sait qu’il s’agit non pas de la répéter, mais de la poursuivre.

Lamalattie considère qu’« il est urgent que la peinture se réapproprie des choses importantes ». Il est certain que, à tenir compte des prodigieuses inanités du monde de l’art contemporain (Rutault, par exemple, ou bien encore l’expo du Centre Pompidou sur le « Vide », ou encore ceci, ceci, ou cela…), « les choses importantes » ne semblent guère préoccuper les tenants de l’art spéculatif – et quand c’est le cas, encore faut-il que les formes ne soient pas un obstacle au sens. Le sens de l’Histoire est comme éteint. Symptômes d’une société usée par le narcissisme, les artistes contemporains sont repliés sur des petits jeux de différences dérisoires (« l’artiste, en général, n’a que peu à dire. Il lui suffit d’une nuance insignifiante pour se faire connaître », écrivait Kandinsky déjà en 1912).

Sans doute Lamalattie ne se veut-il pas politique (essentiellement, il tend un miroir) : car il énonce et condense toute la sottise d’une époque qui ressemble à une impasse, celle d’un art contemporain inepte et faussement intelligent, celle de l’indifférence à la beauté, celle de la concurrence et du « savoir se vendre », celle de l’individu replié sur la sphère privée, le sens collectif ayant été corrodé. Mais sans être politique, ou surtout sans avoir l’ambition d’un essai, le roman apparaît comme une mise en accusation des ravages du libéralisme. Ce poison idéologique, qui prétend à la défense des libertés mais qui n’est essentiellement qu’une idéologie de superstition et d’incantation, se répand en créant des servitudes – consuméristes, sensualistes, intellectuelles. Il faut pour y croire ou bien ignorer foncièrement les régions les plus ombreuses de la réalité – ce que facilite toujours le surplomb du fric – ou bien être atteint d’un fanatisme eschatologique qui vaut bien celui des millénaristes. Et ce poison libéral, court dans toutes les veines de l’existence et de la vie – du travail à la sexualité, de l’écologie aux médias. C’est en ce sens que ce livre ouvre aussi à une lecture sociologique et politique et, d’une certaine façon, invite à la révolte – non seulement individuelle, mais collective.

« La connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu’elle est une connaissance vraie mais seulement en tant qu’elle est considérée comme un affect », écrivit Pierre Bourdieu. Le citant dans la postface (le passage le plus intéressant du livre) à son peu excitant D’un retournement l’autre, Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins, l’économiste Frédéric Lordon expose que la lutte politique ne peut que gagner à trouver des formes artistiques, car les seuls discours rationalistes sont impuissants à convaincre. Cette considération explique aussi le passage d’un Denis Robert au champ de l’art contemporain, ou fonde l’intérêt de l’art passionnant d’un Banksy, par exemple.

« La connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu’elle est une connaissance vraie mais seulement en tant qu’elle est considérée comme un affect », écrivit Pierre Bourdieu. Le citant dans la postface (le passage le plus intéressant du livre) à son peu excitant D’un retournement l’autre, Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins, l’économiste Frédéric Lordon expose que la lutte politique ne peut que gagner à trouver des formes artistiques, car les seuls discours rationalistes sont impuissants à convaincre. Cette considération explique aussi le passage d’un Denis Robert au champ de l’art contemporain, ou fonde l’intérêt de l’art passionnant d’un Banksy, par exemple.

L’urgence du temps, celle dont parle Lamalattie « à se réapproprie[r] les choses importantes » passe peut-être par la réanimation d’un art de combat, tel par exemple que celui qui, à partir des années 20 en Allemagne, offrit – tandis que Van Doesburg et Mondrian se querellaient sur l’introduction de la diagonale dans leurs idioties abstraites, tandis que Malevitch était vénéré – les Hannah Höch, John Heartfield, George Grosz, Otto Dix ou Bertolt Brecht.

Si le tombeau est l’appellation d’un hommage musical ou littéraire, on aimerait parfois voir dans ce livre un objet incantatoire à une mise au tombeau du sordide libéralisme. Reste à espérer un art pugnace, désignant l’ennemi libéral, ses visages, ses conséquences. Car l’enjeu est d’aider chacun à être pleinement le sujet de son histoire – ce dont Lamalattie montre, avec des personnages à l’esprit corrompu de lieux communs que nous en sommes loin.

Pierre Lamalattie, 121 curriculum vitae pour un tombeau, éd. L’Editeur, 2011.

Peintures de la galerie Blondel.

3 thoughts on “Pierre Lamalattie : 121 curriculum vitae pour un tombeau, en roman et en peinture”

Commentaire(s)